ヤンゴンの地元食堂はなかなか手ごわい。やっぱり夕食時にはおいしいビールが飲みたいので、生ビールを置いている店がいい。しかも高級でなくふつうの店で。となると、いわゆるビアステーションと呼ばれる店に行くことになる。ビアステーションといっても町中の店は狭くて、タバコの煙もうもうの店が多いので、選択肢が少ない。外にテーブルのある店でホテルから割と近いのがスーレーパゴタ南の路地にあるアウン食堂である。

アウン食堂にはヤンゴンに来るたびに通ってはいるのだが、なかなかメニューの全容がつかめない。英語の書いてあるメニューは、あるにはある。しかし、ビルマ語のメニューの下に英語が書いてあるのはごく一部。しかも、料理名の横にあるピンボケ写真は、適当。つまり料理名の写真ではないのである。ああ‥。

ビルマ語はまったく読めないので、少しづつ料理名と発音を憶えようとはしているのだが、その参考になるものの少なさと言ったら。ちなみに英語での料理の注文の成功率はあまり高くない。または英語では決まりきったものしか頼めない。

ヒバリはこの店でビーフン炒め以外のビルマ料理を頼みたいんだよ〜! わりかし、同じ物ばかり食べても平気な相方のYさんはこういうときあてにならない。むしろ、ヒバリの冒険心を邪魔することが多い。

「今日は食べたことのないの、頼んでみよ!」「う〜ん‥」「じゃあ、このエビの揚げたのと、豚肉のトマト&チリ炒め」「ええ、ひとつづつ頼んだ方がええのんちゃう‥」

出てきたのは野菜はまったくない豚肉のトマトソース&チリ炒め、まあご飯にかけるとおいしい。そして、えびのから揚げと思っていたものは、なんとエビのてんぷら‥アメリカ風の少し甘い衣の、である。相方は「野菜が食べたかった‥」と恨めしそう。「エビ天おいしいからええやんか!」

まあ、こういうふうにビルマでの毎日の食事は一筋縄ではいかないが、それなりにおいしいので、なんとか充実した食生活である。しかもミャンマービールの生ビールが安くてうまい。生の黒ビールもあり、おいしい銘柄はブラック・シールドという。この発音がむずかしい。連れは全く通じない。ヒバリは「ブラッ・シー」と語尾を全く消すことによって、ほぼ通じる。昔、お米屋さんで売っていたプラッシーというオレンジジュースを思い出すなあ。

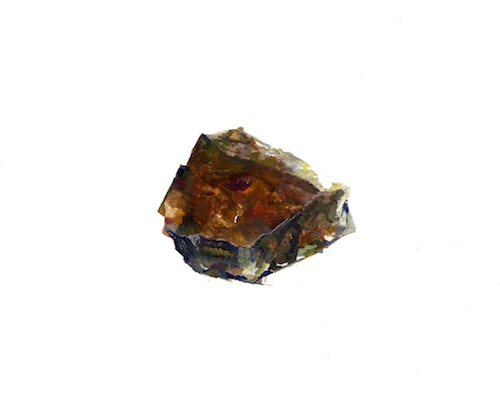

きのうの夜、すこし町はずれにある別のビアステーションに行こうとして、道端で茹でた豆を売っているのを見つけた。「あ、もやし!」豆はこぶりのえんどう豆であるが、よく見ると豆から細い芽が出ている。日本の野菜のもやしのように、芽が主体のものではない。ちょっと芽の出た豆を茹でているものだ。そして、日本でえんどう豆というと緑色を想像するかもしれないが、よく乾燥させた茶色い豆を戻して茹でたものである。

インドでも芽の出たひよこ豆を茹でてスパイシーな味をつけてスナックに売っていたが、これは本当に茹でただけの豆、それを大盛りにして計り売りしているのである。もちろん、わざと発芽させているものだ。味見したくて200チャット分だけ売ってもらった。そのままでもシンプルでとてもおいしい。朝ごはんにチャパティと一緒に食べたり、カレーぽい味付けにして食べたり、ごはんに混ぜて豆ごはんにして食べたりもするらしい。

あ、たしか前行ったローカル食堂に豆ごはんがあったはずだ。さっそくお昼に出かけて豆ごはんを食べてみようとしたが、豆ごはんが通じない。壁に写真があったので、コレコレと指さすと、出てきたのは小豆入りのもち米をふかしたものであった。ちがう‥。

少しだけ英語の出来るマネージャーに、ごはんに豆が‥と説明していると、卵焼きのせご飯を以前食べた時の写真で首尾よく注文していた相方が、届いた卵焼きのせご飯にスプーンを差し入れた。「あ〜、これです!」相方の卵焼きの下から出てきたごはんは私が食べたかった豆ごはんであったのだ。

豆ごはんはペー(ビョウ)・タミンというらしい。あ、でもこれに卵焼きを載せたのはおいしかった。これはなんというのかマネージャーにビルマ語で書いてもらったものを、帰ってからホテルの受付のお姉さんにゆっくり発音してもらったら「シーサン・チャウッージョウ」。そして卵焼き(ビルマ風オムレツ)だけなら「ムウ・ジョウ」。あれ、豆ごはんはどこに‥。耳だけで覚えようとする言葉はなかなかむずかしい。

それにしても、日本では豆を発芽させてから食べる習慣がないのはなぜだろう。発芽玄米と同じく、豆も発芽させると消化が良くなり、煮えやすく、栄養価も上がる。あ〜、こんなふうにゆで豆を売っていたら、買って来てあっという間に味噌を仕込めるのになあ。

日本に戻ったら、えんどう豆はちょっとお高いので、ひよこ豆を2〜3日水に浸して発芽させてから、少しだけ味噌に仕込んでみようか。味噌は大豆だけでなく、各種の豆で仕込めるというので、楽しみだ。

ちなみにビルマで売っている黄色いシャン族のトーフはひよこ豆から、白い豆腐(ペービャー)は大豆ではなくホースグラム(ペピザ、学名はDolichos biflorus)という豆から作るらしい。ホースグラムは小粒の大豆みたいな豆だが、ささげの一種で、これもよく茹でたものを売っている。

そういえば、前回ヤンゴンに来た時にレーダン市場で「これは納豆なのかな」と小さな大豆のような茹で豆をじっと見つめていたら、売り子のお姉さんが、プレゼント、と一袋くれたことがあった。これが茹でホースグラムであったのだが、ビルマではいわゆる白く茎の伸びた野菜として食べる方の「もやし」もこの豆から作るという。日本では緑豆が一般的だ。

鉄道駅の中まで広がるレーダン市場は大きくて楽しい。そこでは白い豆腐を売る一角があり、どのブースでも白い豆腐と大量のもやしを一緒に並べて売っていた。煮豆も一緒の店もあった。なぜ豆腐ともやしが一緒なのか疑問に思ったが、なるほど、白い豆腐がホースグラムから作られるのなら、納得だ。豆腐屋さんではなく、ホースグラム屋さんなわけだ。

さらに、この豆の煮汁を発酵させてから煮詰めてポンイエジーという調味料を作るということだが、現物をまだ確認していないので、今度市場で探してみよう。日本では大豆の煮汁を煮詰めて作る調味料豆いろり、と同じようなものらしい。日本の豆いろりというのも知らなかったが、いやはや、とにかく豆の世界は奥が深い。