雲間から差す太陽の光が窓ガラスを超えて、部屋の一角を照らす。その光線のやわらかさや、つぼみの膨らんだ桜を見ては何やら春めいたものを感じずにはいられない。しかし、寒さは依然としてどっしりと居座っている。セーターをかぶり、厚めの靴下を履いて作業をする日はまだまだ続きそうだ。

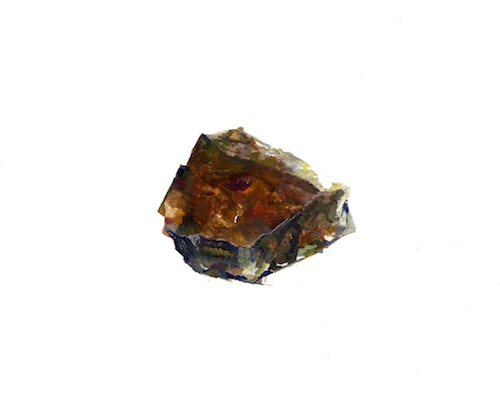

拾った石をモチーフにして色を塗る。その絵も少しずつ溜まってきたように思う。掌にしっくりおさまった石は、海や川のほとり、崖の下など自然の中で拾ったものがほとんどで、すべすべなもの、ざらざらのもの、尖っているもの、種類は数えきれない。

それらの石を一つずつ描いていくと、実在する石と紙の中に吐き出される石は、色と形はそっくりでも、当たり前だが、まったく別のものに変わる。眼や手から身体の中に染み込み、霞のように粒子が広がり、そこから固まった“何か”になる。石なのだけれど、きっとそうではない。記憶の塊のようなものだろうか。

描いた絵を底の浅い桐箱に仕舞う。箱はずいぶん前に福島の木工家具店で手に入れたものだ。桐箱がいかに湿気や乾燥に強いか、店の主人が細かく説明してくれたのを今でも覚えている。とある民家が火事に遭ったとき、桐箪笥に入っていた沢山のこけしは、灰はかぶっていたもののすべて無事だったそうだ。

桐箱に保管された絵の束は桐特有の軽さと滑らかな木肌に守られ、何だか居心地が良さそうである(私の想像かもしれないが)。すっきりと収まっている具合の良さから、そのまま桐の中に吸い込まれて消えてしまうのではないかと心配するほどだ。たまに蓋を開けて確かめると、そこには不揃いな色が入り混じった石の絵が変わらず仕舞われていて、静かにこちらを見据えている。