手術を受ける日はすぐ決まった。難しい手術でも成功させるという若手外科医を紹介された。私は黒い水に溺れる感覚だった。この感覚は子供のころにもあった。村の外れの沼地のこと思い出す。育てられた村は沼と森に囲まれていた。この村を出たら、私はあの黒い沼に溺れるに違いないという予感があった。村の外にあったとうもろこし畑にたどり着くためには、森に沿った道を30分歩いてから、沼地の近くを通る。でも、私はあの沼地のそばを歩くと寒気がした。自分の身体の外側にある沼にも関わらず、身体の中側にまで広がっている気がした。

小学校に通うために町に引っ越してから、毎日のように沼で溺れる夢をみ続けた。黒い水の中に自分の体が沈んでいるのを感じた。水草の間で息ができなくなる感覚があまりにもリアルで、夢から起きてもしばらく息が苦しかった。

CTスキャンで自分の体の映像を見たとき、自分の中に沼地の一部があることを確信した。この世界にある、何か黒い、悪い、恐ろしいものが「私」だけのものではなく、みんなにあると思った。私が病気ではなく、世界が病気だ。私はただ、生まれた。生まれてきた命が謝る必要はない。生まれたらどんな状態でも、生きる。

小学校の遠足でブカレストの国立自然史博物館を訪ねたときに、人間の体の構造の展示を見た。たくさんの本物の人間の器官が白くなって、透明なビンに浮かんで、棚に並べてあった。腎臓、心臓、肺、卵巣、脳。その次は、様々なステージの胎児、実物はすべて透明なびんに浮いているままで飾られてあった。生きてないと知っていたが、目が合った気がした。「大丈夫、こっち側も同じだから、こっち側にもあなたと同じ実験を生きている」と言いたくなった。人生で初めて見た展示はかなり衝撃的だったが、共感して、私の身体も世界という大きな展示場にぶら下がっていると思った。

現代とは、客観的にみれば人間の身体に何をしてもと許される時代なのだとなんとなくわかった。でも展示されていた胎児たちのイメージがずっと頭から離れなかった。手術前にあの胎児たちを思い出しながらピンク・フロイド

の『Embryo』という曲を聴いて、病院へ一人で行って入院した。Embryoは胚という意味だ。

麻酔から覚めたら、裸のまま集中治療室のベッドで機械に繋がっていた。痙攣しても、誰も気づいてくれなかった。動けないままで、どうやって前の状態に戻るのかわからなく、ひたすら機械で自分の心臓の音を聞いていた。耳から入ってくる周りの情報を少し把握しはじめた。同じ集中治療室に何人かの患者がいることがわかった。痛みに耐えられなくて大きな叫び声を出している男性の声が体に響く。恐ろしい声だった。やっぱり、手術しても同じだ、同じ世界に戻る。叫ぶ患者の気持ちがわからなくもない。私も叫びたいが痛みが強すぎて声がでない。元々声があったのか。このベッドに置かれている私は世界からみればどうでもいい。あの博物館の胎児と同じだ。透明なねばねしたば液体に浮かんで、身体が白くなるまでここにいるのかもしれない。裸で、寒い、動けない。麻酔のために喉が乾いて唇の皮膚から血が出て、唇がくっついている。あまりの苦しみにただボロボロと涙が出る。自分の涙が頬に流れるところがかゆいけれど、手を使えないから、涙はただただ流れる。意識と感覚だけはあるのに、身体が動かせない。完全に麻酔からまだ覚めてない状態がしばらく続いた。その後、何回も痛みで気絶した。

何時間たっても麻酔からはっきりと自分の体の感覚を取り戻せないから、起きていることに誰も気づかない。しばらくすると病院の男性看護師が私の口を水に濡らした布で拭いた。ものすごく喉が渇いてい、たからあの優しさに感動した。私は裸だと気付いた。寒いと気付いた。他の看護師を呼んで、一緒に私に服を着せてくれる。小さい子供のように私の身を彼に任せる。この人は天国に行くと思った。迷いなく人を助ける人。彼の仕事だとしてもこんなに優しく触れる。今でも彼は本当にいたのか、天使が人間の形をしたのかとおもうほど、優しい気配を感じた。入院している間に彼の姿を二度と病院で見たことがない。まるで幻のような人だった。

その後は医師が来て様子を見る。手術は成功した。でも思っていたより何時間も長くかかった。患部は足にまで広がっていたので、雑草のように手で引っ張った。一度は私の内臓を体の外に出したという。痛みで喋れない私はそのシーンを想像した。生きている人の内臓を体外に出すということできるなんて。このシーンを何回も想像した。その瞬間に自分を上から見た気がする。手術台の上に麻酔で動けない自分の身体から内臓が外に出ているのは、子供の時に遊んでいた人形のお腹からでている綿のようなイメージだ。それは自分なのか、自分ではないのかわからなくなった。医師は嬉しそうにこの手術を研究発表できると言った。

モルヒネを点滴で入れられる。静かな、痛みを感じない、何も感じない世界に入る。体の暑さと、破れたての血管の、点滴の針との違和感、ドレーンや尿のチューブの違和感は感じるけれど、痛みはもう感じない。そうか、あの展示されている胎児はこんな感じでいるのか。ドレーン排液の透明袋の中に溜まっている私の体から出た液体を見ながら、夢のようにまた黒い水に浮かぶ感覚が戻る。その夜に不思議な夢を見た。古代エジプトでの儀礼に参加していた。私は地下の部屋で、石の台の上に横になっていた。ヒエログリフに描かれているような格好の人が火を持って自分の周りに来て、不思議な歌を歌い、火に関わる儀式をし始めた。

回復するまで何ヶ月もかかったが、一度身体がこのような経験をしたら、本当に回復できるかどうか曖昧だ。ダンゴムシのように丸くなって傷の痛みが消えるまで待った。麻酔が強かったせいか、目の網膜に黒い点がふたつ残っている。それ以来、いくら美しいものをみても私にはそのイメージと黒い点二つが同時に見える。

歩いても、話をしても、何をしても傷が痛い。だるさと疲れと闘う毎日が続いた。身体は元の状態に戻らない。しばらくの間、傷跡が生々しい状態なので、バイ菌入らないように一生懸命にケアをしなければならない。人間の肉、皮膚、細胞はこんな生々しい。普通の身体を持つとはどんな状態なのかもわからない。毎日、茶色い液体を痛い傷に塗って、動く度に痛みで叫びたくなる。一番辛かったのは笑う時だった。笑えない世界をどうやって生きるのか? くしゃみをすると、傷が開くような気がして、止めるのに必死だった。私の身体は大きな傷だけでできていた。それでも自分の身体に追いつけないぐらい生きたい気持ちが湧いてくる。しばらは実家にいてから、ブカレストに戻った。シネマテックがあるから。

しばらくするとあの子から連絡きた。会ったとき、私が座っていたベンチの後ろからシャボン玉を飛ばした。振り向いた時、彼の明るい顔を初めてみた気がした。その夜はブカレスト祭という大きな祭りがあって、サーカスとストリートパフォーマンスなど、音楽と風船があちこちから見えて、あの子と手をつないで歩いた。これでいい。このままでいい。全てを忘れる、本当に幸せになれる。子供のように笑って周りのスペクタクルを楽しんだ。そう、私は弱い人間だ。ただ、愛されたい、だから生まれてくる。その後は二人だけの世界を生きることにした。誰もと連絡を取らず、紙袋ふたつで家を出て一緒に引っ越し、そのまま結婚して、二人の女の子を作ろう、と二人で夢を語った。彼はアルコールと薬物から回復し始めた。笑うようになった。バレー、演劇、映画を一緒に見に行ったり、長い間、街の中を歩いたりして、時間は音楽のように流れていた。手術後の私の身体も奇跡のように回復し始めた。人は薬ではなく、愛で治るのだと知った。彼が優しく私の傷を触るたびに、本当に傷が奇跡のように薄くなっていた。

しかし、ある夜、不思議なことを経験した。それは金縛りだった。寝ているときに意識はあるものの身体を全く動かせない状態で、夢だとわかっているのに起きられないし動かせない。声も出ない。しばらく起きられなかった。それは変な予感だった。後日、頭痛でずっと悩まされていた彼は検査の結果、脳腫瘍と診断された。

彼の手術の日の前に子どものようにお風呂に入れて、星形のキラキラした紙を部屋全体に散らした。奇跡を信じるための空間を作りたかった。どこを踏んでも床が光っていて、彼を子どもの感覚に戻したかった。手術を受ける日にオペ室の前で待っていた私は、5分後にドアの向こうから彼が出てくる姿を見た。手術服のままオペ室から逃げたのだ。手術をしたくないとひとこと言って、病院を出た。そうか、その選択肢があったのか。毎日頭痛で苦しんでいた彼は、パニック状態になった家族に引き取られ、私とはもう会えなくなった。一人で家に引きこもって彼を待っていた日々は、あの沼に沈む感覚。二日に一回ドアの鍵が開く音が聞こえ、彼の姿が見えると薄い希望のようなものを感じる。一緒に逃げることを話したが、結局、彼はすぐ家に帰っていく。そのまま時間が止まった感覚に耐えられなくなった。

やはり、この私たちが生まれた世界では愛は許されない。ある日、私は一人で逃げた。ドアを閉めて、鍵を投げて、頭のなかで、アントニオーニ監督の『砂丘』の終わりと同じように、愛が許されない世界が爆発しているのが見えて、一人で逃げた。私は逃亡者だ。逃げることによって世界をいつでも更新させるのだ。

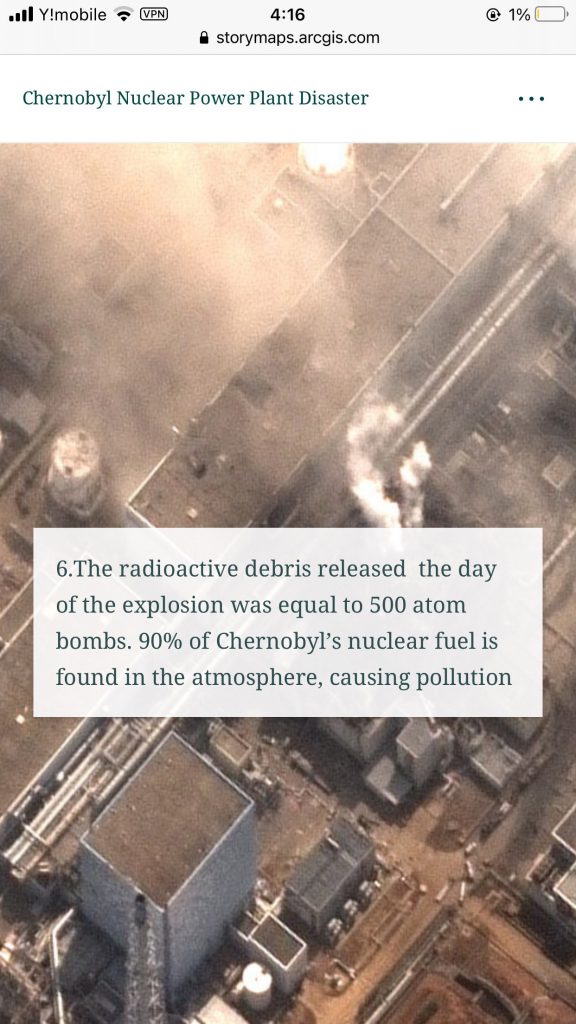

先日のこと、庭の杏の葉っぱにてんとう虫の赤ちゃんを発見した。しばらく観察しようと思って毎日のように様子を見に行ったが、何日経っても初日とあまり変化がなく、そのままの状態だった。葉っぱの裏に透明なフィルムのようなものに囲まれて点が二つしかできてなくて、そのまま死んでいた。家で飼っていた芋虫も、何日間もお腹いっぱい葉っぱを食べて大きくなり、待ちにまった脱皮の瞬間に鮮やかな緑から黒に変わってそのまま死んだ。たまたま公園で出会った幼稚園のお母さんに話すと「今年の天気のせいだ」と息子が飼っていた虫も上手く生きられなかったと言った。私は天気ではなく、この時代のせいではないかと一瞬思った。変身しきれない虫たちのことを考えながら思い出したようにスマホを開いて、「チェルノブイリ放射能を浴びた人画像」を無意識に近い状態で検索し始める。たくさんの赤ちゃんの画像、奇形児が透明のビンに浮いている画像が私の身体を震わせる。「自分と似ている」としか言葉が出てこない。

震える手で、事故当日から二日の間のヨーロッパの放射能マップを検索した。SF映画のような赤に染まっている放射線マップだ。私の村があるところも濃い赤に染まっていた。やっぱり、私もあの奇形児と似たももの同士だ。きっと、私だけではないはず。奇形児は美しく見えた。この世界では印象派の絵と同じで、光の変化で美しく見える。私も光が当たると眼の色も髪の毛の色も変わる生き物なので、太陽の光があるかぎり変身し続ける。