二月の話であるが、インドのバラナシへ行ってきた。バラナシに行ったのは初めてである。聖なるガンジス河で巡礼者たちが沐浴をする姿は有名だが、とてつもない喧騒と死のイメージがあったため、なんとなく敬遠していたのだった。

バラナシに着くと、拍子抜けするほどのどかだった。空港の外には菜の花畑が黄色に揺れていたし、土埃の道も牛やヤギが歩いていた。もちろん、空港が郊外にあったためだが、街中に入ってもやはりけっこうのんびりしている。

一番静かといううわさのアッシガートに宿を取り、夕ご飯にでかける。乾燥しているせいか喉がカラカラだ。川沿いの適当な店に入り、「とりあえず、ビール!」とメニューを広げながら頼むも、「アルコールはないよ」とあっさり断られた。そして「ここは聖地だからね、どこもノーアルコールでベジタリアンだよ」

一緒に行った友人たちの落胆した顔、顔。「ビ、ビール‥ないの(泣)」。「タンドリーチキンないの(泣)」そういえば、前回行ったデリーの西のプシュカルも、着いてから「ここは聖地だから‥」という目にあったな。インド文化圏の二大宗教であるヒンディーもイスラムも基本的に酒は飲まない。普通の町では外国人や他の宗教の人間が飲むことには寛容だが、聖地はどこも厳しいようだ。あとは、抜け道を探すのみ。

「ふ〜ん、どこかこのへんで飲める店ないの?」「旧市街は飲めないんだよ。聖なる河から2キロ圏はだめ。新市街に行けば売ってるとは思うけど」旧市街とはガンジス河に面した迷路のような町である。この町の歴史はかなり古く、ガンジスがこの部分で南から北へ逆行するように蛇行して流れるために、古代から聖地として賑わって来たという。いまはヒンディーの聖地だが、すぐそばにはブッダが初めて説法を行った仏教の聖地サルナートもある。

もう夜だし、ここはぐっとがまんしてベジタリアン料理と水を頼む。じゃがいもとカリフラワーのカレー、グリンピースのカレー、野菜のシシカバブ‥「む、タンドール・チキンはないけど、タンドール・パニールってのあるけど頼んでみる?」「パニールって何?」「パニールはカテージチーズだよ」「それ食べたい」ヒバリは乳製品はアレルギーがあるので、あまり食べてはいけないが、味見ぐらいならいいだろう。出てきたタンドール・パニールは、暗くてよく見えなかったが、どうやらピーマンや玉ねぎ、にんじんなどの上にカテージチーズのお団子が載って、その上にさらに野菜を載せてはさみ、オーブンかタンドール(インド北部の土の窯)で香ばしく焼いたものであった。もちろんスパイスまみれ。

「あ。これうまい。パニールもいいけど野菜がおいしい〜!」スパイスの加減もくどくなくいい感じだ。カテージチーズというのは熟成してないので、すごくおいしい、と思うことはあまりないのだが、なんというかこの料理はカテージチーズと野菜とスパイスのバランスが絶妙である。ほかのカレー料理もなかなかおいしい。「もしかして、バラナシってごはんおいしい所かも!」ビールがなかったことも忘れて、一同すっかり満足した。

ベジタリアンなのになぜチーズ? と思われた方もいるかもしれない。インドのベジタリアン(菜食)の多くは、ラクト・ベジと呼ばれる、乳製品はオッケーのベジタリアンである。彼らにとっては乳は動物のいのちを奪わない、神さまからの贈り物である。もちろん乳製品も食べない厳密な菜食主義もいるし、魚を食べる人もいる。とにかく、肉は食べないのが、ベジタリアンである。

インドにいると、たまにカテージチーズを食べることもあるが、気が付けば何日も肉を食べていないという消極的なベジタリアン食生活になっている。わたしは肉食べません、と積極的に選択しているわけではないのだが、肉を提供する店が少ないので、いつのまにかそうなっている。そうして、ひさしぶりに肉を食べたりすると「なんかケモノ臭い」「胃にもたれる」などと感じてしまうことも多い。

インドでは、ベジタリアン料理といっても、乳製品が使われていることが多いので、乳製品アレルギーのわたくしとしては、逆に神経を使う。日常的な飲み物のチャイ(ミルク煮出し紅茶)やラッシー(ドリンクヨーグルト)も乳だし。乳製品をもともと食べない文化圏のタイとかアジアを旅する分には使わない神経である。しかも、カレー味に疲れて、西洋風の店に(バラナシはわりと多い)行くと、肉を使わない分、仇のようにこってり系のチーズをまぶしてある。西洋人は本当にチーズが好きだなあ。

泊まっているファイファホテルのレストランも、なかなかおいしい。カレーのほかにインド中華のメニューも充実している。インド中華というのは、インドで独自に発達した中華料理で、日本のラーメンや餃子のようないわゆる日本風アレンジの中華料理と成り立ちは似ている。インド中華の特徴はいくつかあり、なぜか野菜炒めなどはすべてあんかけ風になる。ベジタブル・グレービーと書いてあればそれだ。ドライな野菜炒めは、よほどのことがない限り食べられない。焼きそば、ビーフン炒め、グレービーヌードル、ワンタンスープなどが野菜もたくさん入っていて食べやすい。

ファイファのメニューで「きのこのグレービー」というのがあった。頼んでみると、お団子のようなものがあんかけ風で出てきた。そのお団子はどうやらきのこと何かの粉とで作られ、油で揚げてあって、大変コクがある。インドの天ぷらパコラに近いのか。きのこ団子の揚げたののあんかけ、とでも言おうか。すっかり気に入ってしまった。

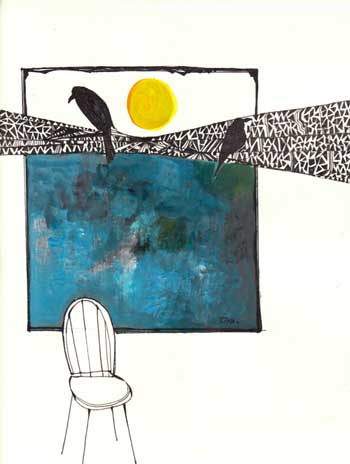

早朝のガンジス河には次々と人々がやって来ては沐浴し、祈りをささげて行く。ぼんやりと河べりに座って、その様子を眺めていると飽きることがない。子供も若い娘も中年のおばさんも青年もおじさんもお爺さんもおばあさんも河に入り祈る。その向こうでゆっくりと日が昇る。わたしも素焼きの小さな器に入ったろうそくとマリーゴールドの花を載せたお祈りグッズを買って、ろうそくに火をともし河に流してみる。わたしも祈る。世界の平安を祈る。原発がなくなることを祈る。バラナシが大好きだった、亡くなった友人のことを想い祈る。

バラナシは来てみると、喧騒と混沌の街ではなく、まさにホーリー・プレイス(聖なる場所)だった。そして大きな河の恵みか、野菜が大変おいしい。旧市街の人々も、これまで旅してきたインドのいくつかの街に比べると、おだやかで、親切な人が多かった。神々の近くに住んで、毎日あのガンジスを眺めて祈りをささげていれば、心も平穏になるのだろうか。

そういえば三日目にしてやっと見つけたワインショップ(酒屋のこと)で買ったビールが、やけに高かったな‥。ビールを入手した嬉しさに、コルカタやデリーの三倍の値を言われてもまったく気ずかずにお金を払い、宿に帰ってみんなと飲み気持ちよく酔っ払った。酔いが醒めてから考えると、高すぎだろう。聖地なのに、ぼってもいいのかっ。聖なる地で人をだましちゃ輪廻転生できないんじゃないのか。河から2キロ以上離れてるから聖地の効力はないから‥いいのかな。やはり、ホーリー・プレイスといえどもインド‥なのでした。