「カタカタ コトコト 光をください」

カタカタ 「私はなんのために。

誰のために描くのか」

花崎さん「わたしたちは、

その実例をここに見ることができるだろう」

「解体←→再構成」

「スライド」

「テクノロジーの進歩に対して先回りし、

その進展を待ちわびていたとすら思える」(小林さん)

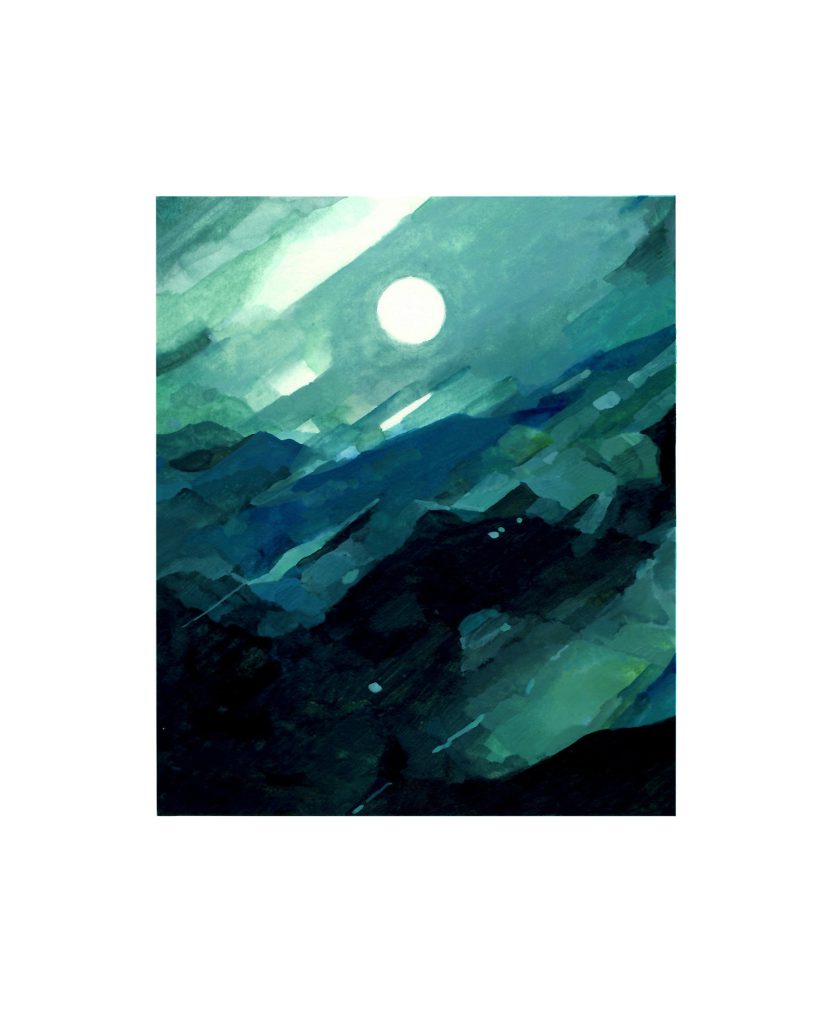

「ほら、見てごらん。

過去と記憶の断片だけでも目を凝らして見てごらん」(レベッカ)

「蛭子、傀儡子、旅芸人の物語」(富山さん)

父も母も淡路のひと。 富山さんの幼時に、お正月になると座興に人形浄瑠璃を演じる。 「ほんの田舎芝居だと言って、二人は照れていたが、幼いわたしは、浄瑠璃の言葉に籠められたなにか、怖いけれど否定できないなにかに魅せられて、聞き入ったものだ」(『アジアを抱く』、二〇〇九)

「壺坂」や「阿波鳴門の巡礼」の段などを母は語ってくれたと。

ジェーンマリー・ローの引用(金子さんから)は、飯田市阿南町の早稻田神社の「虫送り」についてだろうが、

――観客たちは三番叟の観劇後、人形を神輿に乗せ、集落の通りを抜けて村境の所定の場所へと運ぶ。 集落を通り過ぎる間に、その人形に路上の疫神や他の例が取り憑き、運び去られると考えていた。 この儀礼の目的は、ことに稲の収穫を台無しにしてしまう害虫の霊の駆除にあるとされた(ロー)。

淡路島では才蔵虫。 義民というのかな、獄門にさらされた才蔵を、福神として祀るとともに、それを怠ると祟り神にもなるという。 金子さんの言わんとするところ、淡路の原点としての「解放」と、漂流し続ける人形とが、富山さんのなかで一つになる……

(淡路の人形芝居を観光施設で見たのは私〈藤井〉の場合、一九八〇年。物語研究会の帰途だった。ローの『神舞い人形――淡路人形伝統の生と死、そして再生』(二〇一二)は斎藤智之さんが訳者、そして発行者。金子毅さんの「淡路・富山妙子『解放』の原点――縄騒動、そして人形芝居」は『東洋文化』101から。斎藤さんの訳文とすこし相違があるけれど、そのままに。)