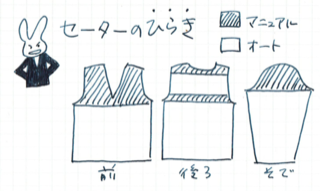

藤原定家写本の「更級日記」とほぼ同じものを、河本洋一さんによる「書物の歴史:トークと実作」1回目の午後に作った。作業時間など考慮して、実際は10折のところ6折(5紙)として、紙は、実際より厚手だそうだが判型(天地約164ミリ×左右約145ミリ)に合わせて手切りしてくださったものと、定家によるタイトル文字をプリントゴッコで再現した表紙をご用意いただいて、遠藤諦之輔さんの『古文書修復六十年 和装本の修補と造本』(汲古書院 1987)を参考にしながら2色の糸での大和綴じだった。この「大和綴じ」という名称については、やっぱりいわゆる和本の呼び名はいまだ曖昧なんだそうだ。正確な名称というか、誰かに伝えるときにどう言えばいいのかずっと私もよく分からないでいたので、せめて自分の中ではノドを糊で貼ったものを粘葉装(でっちょうそう)、折丁を作り糸で綴じたものを列帖装、表からズブッと穴を開けて糸や紐で綴じるのを平綴じ、大和綴じは粘葉装以外の総称のような感じで区別してきた。今回は「大和綴じ」に「(別名 胡蝶装)」と記されてあったので、(列帖装のほうだ)と自分なりに理解した次第。胡蝶装は、列帖装で最後に糸を蝶々のように結んだ場合と考えている。

栃折久美子さんの「パピヨンかがり」は洋式製本と和本の綴じの似たところ、良いところを組み合わせて考案された方法だ。これを最初に習った頃は、日本の古い本はすべて四つ目綴じだと思っていたし、それを和綴じと呼ぶと思っていたし、四つ目綴じは日本のものと思っていたので驚いた。そもそもよく知りもしないのに驚くところがおもしろい。パピヨンかがりのモデルにもなった「大和綴じ(別名 胡蝶装)」については平安時代から用いられた日本オリジナルだと思ってきたけれど、改めて栃折さんの『美しい書物』(みすず書房)の「パピヨン」を読むと、〈「やまととじ」(この名称については、さまざまな異論があり、定説がない)というかがり方があって、こちらのほうは日本人の考案によるものだといわれている。平安朝の末期から和書の製本に用いられていたらしい〉。「いわれている」、「らしい」とあって、私は当時この文章で初めて知ったはずなのに、いつしか自分の頭の中で断定していたことになる。パピヨンかがりについては、〈洋式製本の原型であるルリユールの技術と、「やまととじ」の原理とを組み合わせ、十分に丈夫で比較的手間のかからない手製本のやり方が考えられないものかと、かなり前から試作品をつくったりしていたが、ようやく納得のいくものができるようになった〉(1979.12)。表現がどこまでも端的だ。

この「大和綴じ(別名 胡蝶装)」、綴じ方が違うかもしれないけれど敦煌写本にいくつかあると、河本さんからうかがった。むかわで見つかった「むかわ竜」が今秋「カムイサウルス」になったように、これから実物が見つかったり調査が進んで「大和綴じ」にもなにかいい呼び名が与えられるかもしれない。「大和綴じ」に「綴葉装」や「列帖装」という呼び名を当てたのは1930年代のことだったともうかがった。河本さんは私見として、「装丁の名称を増やしたくない。折り目を糸綴じ(中綴じ?)した大和綴じとか、平(ひら)で紐で綴じた大和綴じとしてはどうか」とおっしゃっていた。別々なものには別々の呼び名があったほうが便利だし、字面でそれがどんなものか想像できるのはとてもいい。そうでないと、教える側にとっても習う側にとってもそれぞれ不便なのはよく分かる。今、たったこれだけ書く中でも不便であった。でも、いつまでたっても決まった名称がないとか、名前はまだないとかいうのも悪くない。

河本さんが資料として用意くださった中に、A4サイズ一枚にまとめられた「紙・冊子・印刷から紐解く書物の歴史」があった。地中海世界と中国文明を左右に分けた年表で、紙と冊子と印刷についてそれぞれ色分けされている。パッと見て、地中海世界側がいかに「冊子」が先行、つまりパピルスや羊皮紙を折ることの工夫が進み、中国文明側は「紙」が先行して、いかにそれを折らずにつなぐことへの工夫が進んだかが分かる。往来があってもなぜそれが長らく交じり合わなかったのか、この一覧を見ながらお話を聞いていると、8世紀になって中国で木版印刷が始まって、版木の大きさが折りのきっかけになったのかなぁと思えてくる。806年に空海が持ち帰った『三十帖冊子』も見たくなる。実物が残っているんだものなぁ、すごい。河本さんの「書物の歴史:トークと実作」は次回に続く。次は「紙・冊子・印刷から紐解く書物の歴史」年表の左側、地中海・ヨーロッパの綴じのお話とコプト綴じの体験だ。

巻き物から冊子へという話を聞きながら、白石かずこさんが朗読する姿を思い出していた。その日に読む詩が巻き紙に手書きされていて、白石さんはステージにあがるとそれを巻き広げながらふわっとぐわぁっと読んでいくのだった。一枚の紙の表側にひと続きにしたためられた詩を全身でまるでひと息に読んでいく姿には圧倒されたし、読み終えた後にステージに伸び散らかった巻紙は脱皮後の白蛇のようだった。物理的にそう見えたのだけれど実際、そういうものだったのかもしれない、魂を抜かれて。いわゆるパフォーマンスとしてやっているのでは絶対にないのである。

白石かずこさんを巻き物詩人と呼ぶならば、前回も記した高橋昭八郎さんは頁詩人だ。さまざまなスタイルの作品があるわけだけど、頁をめくりそのたびに現れる見開きの連続を体験する期待において、昭八郎さんの作品はいつまでたってもいつでも必ず新しい。『ポエムアニメーション5 あ・いの国』という作品は、冊子に発表されたものではなく立体で函入りの本の形態にまとめられるが、中に帯状に刷ったものが8枚含まれる。しかしこれが丹念に折ってあって、さらに2枚ずつがこれまた丹念に組み合わされていて、いったん開いて無頓着にばらばらにすると元に戻すのはかなり難しい。まさに、ザ・頁詩人だけれど、巻き物詩人としての昭八郎さんの姿が実は、城戸朱理さん企画監修の「Edge」シリーズに記録され、今も公開されている。2004年、ワタリウム美術館のオンサンデーズで開かれた「高橋昭八郎 翼ある詩」のオープニングにおける観客ぐるぐる巻き。こちらから、ぜひ。