ルーマニアの南地方の小さな村の真ん中に白いボロボロの病院があった。あまりの小ささに、普通の家にしか見えなかった。私はあの病院で生まれた。その前を車で通るたびに、一瞬しか目に映らない建物の白い壁と庭に植えられたバラの花は、私にいつも特別な印象を与える。母は「ここはあなたが生まれたところだよ」といつも、行きにも帰りにも言うが、「こんなところに生まれてどうする」と小さい頃から思ってきた。

病院の庭には、誰の人影も見たことがない。まるで隠れ家にしか見えないけれど、あそこが私の全ての始まりだ、と母の横顔を見ながら思う。白い壁の裏に何があるかは母しか知らないのだから、彼女が見たはずの光景は一生の秘密のようなものだ。

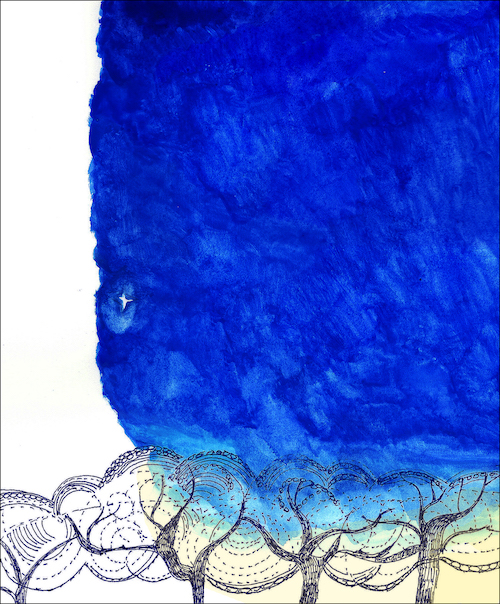

幼い私は、どうやって子供が作られるのか分かった気がしていた。それはパンと同じだと思った。パンも作り手によって全然違う味と食感がある。パン作りのように同じ儀礼で子供も作られると想像した。あの庭に植えられたハーブとバラと草を使って、秘密のレシピに従って子供は作られるのではないか。

私は自分が生まれた時の話を何度も聞かせられた。同じ日、病院にもう一人の男の子が生まれた。その子の母も同じ村の人だった。肌がチョコレート色で、陽気で丈夫なジプシーの女性だった。母とすぐ仲良くなったらしい。私が生まれてすぐの間は、母の乳が出なかったらしい。赤ん坊のお腹を空かせるわけにいかないから、近くのベッドに座っていた彼女の乳を飲ませた。母は「あなたはおいしそうに飲んでいた」という。これは私の生命の一日目に起きた大事な出来事だ。美味しかったかどうか覚えてはいないけど、その乳を飲んでから私が変わったことは確かなのだ。母にあるときこう言われた。ジプシーの乳を飲んだせいで、あなたはずっとその日から自由を探している、と。その乳に含まれた野生のエキスは、私の性格に影響を与えたに違いないのだ。

それから同じ日に生まれたジプシーの男の子のことを考え続けた。兄弟のような存在だと思ったことも、そんなわけないと思った時もある。同じ村の同じ街路の何軒か離れた二人の女性から生まれた赤ん坊たちの運命はどうなるのか。私はあの子の母の乳を飲んでいた。その乳は命の乳とも言える。あの乳に流れる微細な生き物が私の小さな体に入って、私の細胞と混ざり合った。その結果が今の私なのか、私の人生にどんな影響があったのか、それが最近になって少し分かってきた。だから、自分の母の乳を飲んで育ってきたが、あの日に起きた出来事を忘れることが出来ないのだ。

その男の子とは何度も村で会ったが、目を合わせるたびに複雑な気持ちになった。私の家も豊かと言えないが、祖父母には畑があった。小学校の教師になった母は町で子育てをする時間がなかったので、祖母が母親代わりとなり、私は小さな畑や野原に出ては一日中のびのびと遊んでいた。だがジプシーの男の子の家には畑もなかったから、どうやって暮らしていたのか分からない。彼にはたくさんの兄弟がいて、土の家に住んでいた。窓ガラスのかわりにプラスチックの破片が嵌めこんであった。

去年、その子と隣の村の結婚式で会った。今は子供がいて、パリとブカレストに家を持っているという。彼には音楽の非凡な才能があって、苦しい子供時代を乗り越えて、自分の声で稼げるようになったのだった。私たちは再会を喜んだ。同じ日に同じ村で生まれた二人の子供の私たちが、生まれた場所から離れて、彼はパリ、私が東京に住んでいるなんて不思議でしょうがない。

私の村には図書館があった。だから根っからの村娘だった母が小学校の先生になれたし、父も大学に入れた。図書館の本がよかったのだ。ロシアの文学がメインだった。そして私の場合、本との出会いは生まれた日から始まっていた。

村では、子供が生まれるとその子の運命を決める三人の妖精が生家にやってくるといわれ、家族で妖精たちを出迎える。誰も妖精を見たことがなく、いつ来るのかも分からないが、家族が寝静まった真夜中にやってくる。自分の子の運命を良くしてほしいと願うならば、出迎えのテーブルにお菓子や何か美味しいもののほかに、運命の判断に影響を与えられそうな物も置いておく。女の子ならば綺麗に育ってほしいので、花束や口紅などを置く。男の子の場合は金持ちになってほしいから、現金や玩具の車などを置いておく。

私の時は、母の実家が妖精を迎える準備をした。そして、お菓子の隣に本を置いた。祖母の願いは「綺麗になること」と「頭のいい子に育つこと」だった。祖母と祖父は農民で、小学校は卒業したものの、上の学校へ進む余裕がなかった。祖母の子供の時の話を聞くのが大好きだったから、今でもよく覚えている。五歳の時から十二人の兄弟のために畑に大きな鍋を持ち出して、朝から晩まで火の煙で顔が真っ黒になるまで料理を作り通しだったから、学校に行く時間などなかった。祖母の焼いたパンと郷土料理は、今はもうこの世にない味だ。

こんな祖母に育てられて、私の運命はとても恵まれていたといえるけれど、彼女にしてみれば、自分が出来なかったことを私にやってほしいと願ったのだろう。農家だから本はほとんどなかったが、私が生まれた日、祖母は家じゅう探して一番分厚いのを持ってきた。後で笑い話になったが、やっと見つけたその本は確かに分厚かったものの、中身は彼女の想像とは少し違っていた。それは国営鉄道の時刻表だった。それでも願いが妖精に通じたのか、私は三歳で字を覚えてしまい、本が大好きな少女になった。

祖父は太陽が昇る前から家を出て、歩いて一時間の距離にあった畑に行く。昼になると、私と弟と祖母が食事を持って行った。畑に近づくと、祖父の働く姿が見える瞬間がなにより安心する。畑に着いて、クルミの木の陰に座って皆で昼飯を食べた。自家製のチーズと畑で採れたトマト、祖母が作ったパン。食べ終わると祖父はクルミの木の下で昼寝をし、代わりに祖母が畑を手伝った。私と弟も手伝ったりしたが、すぐに飽きて祖父のそばに行った。

祖父は口を開けたまま寝るので、祖母に言われて、蛇が口の中に入らないように私たちが見張っていた。じっとそばにいてもつまらないので、野草で人形を作って芝居をやり始め、遊びに夢中になって祖父の存在をすっかり忘れた。時折、我に返って祖父の口内を覗きこむ。そして本当に蛇が入っていたら祖父をどうやって助けるのか、何度も想像してみた。蛇の尻尾を引っ張って出すけれども、すっかり胃袋に潜り込んでしまったら祖父は蛇と一生暮らさなければならないだろう。そして祖父は蛇のために蛙などを捕って食べないといけないだろう。その光景はとても恐ろしかった。今でも蛇は大嫌い。

三十分ほどの昼寝の後、祖父は祖母と二人で畑仕事を続ける。ルーマニア南部の夏はとても暑い。クルミの木の陰は小さくなって、裸足で感じる土もひどく熱い。花をみつけると匂いを嗅いでから味見する。そうやって手近な自然の生き物が私たちの一部になる。触ったり口に入れたり、それらを材料にして想像の動物や人形を作ったり。

午後になると、埃のついた汗で真っ黒になる。汗の跡で体中に面白い模様ができ、顔は日に焼けて真っ赤になる。ビンに残ったわずかの水を飲むと、すっかりお湯になっている。そして弟が泣き始める。仕方なく祖母は私たちを連れて帰り、祖父はもう少し残って夕方の涼しい風で体を慰めながら畑仕事を続ける。祖父は日が暮れる前に帰ってくるが、薄暮の中で肩に鍬を担いで門からやってくる姿はものすごく大きく見えた。

秋の畑仕事は一段と忙しかった。町に出て菊の花を売った。前の日に花を摘んで花束を作っていくと、しまいには家中が花束で埋まり、何百もの菊の花に囲まれて食事した。色と匂いが服と髪の毛に染みついた。その期間は毎朝四時に起きて祖父と始発電車に乗って町へ向かった。毎年、雪が降るまでこの同じ電車で菊を運んでいた。車内の人の息で明かりはぼやけ、曇った窓に菊の花が映った。電車の中に菊の匂いが広がる。二百本の色鮮やかな菊が入った大きなバケツを両手に持つと、顔まで隠れた。

祖父がなぜ周囲の農家に先んじて菊を植えたのかは知らない。菊は日本のシンボルの一つでもある。二人の生活とともにあった菊の花は、今も私と日本を結んでいる。

といっても、日本のシンボルといえばルーマニアでも桜だ。祖父母の家にも桜の木があって、そこでいろいろな空想にふけった。そうやって何時間も木の上にいたこともある。花が咲く時が一番のお気に入りだったが、花盛りの菊畑を見下ろせる秋もよかった。桜の木と話したり、歌ったり、木の上で踊ったりした。いまだに、手に桜の木肌の感触が残っている。

目を閉じればミツバチの声が聞こえる。満開の桜の花を求めてミツバチがたくさんやってきた。世界中の蜜がそこで作られたと感じる。夏になるとおいしい実が成る。ミツバチの声と花の匂いで酔うときもあった。木と同化する空想をして上に登ると、あれだけのおびただしい数のミツバチに一回も刺されなかった。庭ではよく刺されるのに。不思議に思った。

桜が枯れた冬、木を薪にして暖炉にくべた。木の声が聞こえた。歌っていると思った。私が子供の時に歌っていたのと同じ歌。そして匂いが家に広がった。その時に分かった、この世の中の生き物は終わりがあるけど、最期にはその命が持っている本質が表れる、と。家の桜は毎年、綺麗な花を咲かせ、おいしい実をたくさんつけ、おしまいに私たちの家を暖めてくれて、本当に美しい生き物だった。私の体が透明であれば、今でも胃袋から肩のあたりまであの一本の桜の木が見えるだろう。自分の体に生きている。あの時は私が桜の木の内側だったが、今は逆になって、私が外側で桜の木が私の内側にある。

(「図書」2014年9月号)