夏になると、テッポウユリというのだろうか小ぶりの白いユリの花が林の中に咲くのを心待ちにしている。わたしの住んでいる辺りの林では、まず白い大ぶりの花びらに黄色の筋と赤い斑点を散らしたヤマユリが咲き、それが咲き終わるのと前後して朱赤の花びらが反り返ったオニユリが満開になる。テッポユリが急速に背を伸ばし、白い花を開かせるのはその後ということになる。子供の頃、実家の向かいにある斜面が一面この白いユリに埋め尽くされるということがあり、その美しさに見惚れたものだが、それ以来この花を偏愛している。もちろん住宅地の家の庭先でも見られる花ではあるが、濃い緑となった林の暗がりに咲くのが断然いい。群れて咲いているのもいいが、木木の下に一本、二本と咲いている、その佇まいが好きなのである。ただ、林の中の下草の中から姿を表すと、ぐんぐんと背を伸ばし、蕾が開いたと思うと、花は一週間ほどで萎れてしまう。ちょっと目を離すと、もう最盛期の花を見逃してしまうし、うかうかしていると花そのものを見ないまま秋を迎えることになってしまいかねないので、今か今かと足繁く林に通うことになる。筒状の花が、茶色く萎れて根元から落ち花柱の頭にぶら下がり揺れているのを見るのも好きなのだけれど。

「駅から川へ向かう坂にある半鐘を吊した鋼鉄の火の見櫓、石垣の奥の古い家々などを辿っていたばかりですが、石垣が途切れたちょっとした草はらに、百合の花が二輪開いていて、あの二人みたいでした。あそこで出迎えてくれたようです。携帯(ガラケー)の待ち受け画面にしたので、今度見てください。」

このメールがその人から来たのは、いつだったか。その人は、私が撮った短い映画の原作者であり、「無論ロケ先などは分かりませんが、皆と同じ場所へ行っておきたかったのです。」と、その映画を撮影した山間の町を訪ねてくれたのである。メールにある「あの二人」とは、映画に、もちろん原作の散文にも登場する恋になりようもない苦しい恋をした若い男性とその恋の相手である女性のことであり、その男性は若い日のその人でもあった。

確かにユリの花は、その映画にとって重要なモチーフの一つだった。それは、原作のこの二人とは直接関係のない箇所に、聾教育を学んでいた彼が「ユリ」という手話を目にするのを印象的に描いた部分がある。その「ユリ」という手話は「くちびるの前でぱっと掌をひらく」という「ユリ」の花を象った手話であった。映画では、そのエピソードを出会の頃の二人の関係に持ち込み、終盤に彼は山歩きの途中、廃屋の軒先に咲く一輪のユリの花を見ることになる…。後日、その人はどこかはにかみながら携帯の待ち受けを見せてくれた。そこには寄り添って立つ二輪のユリの花が、そして、映画が撮られた山間の町は、自分にとって「苦しい場所」だ、と教えてくれた。それが、山間の町そのものが彼を苦しくさせるのか、それとも彼の一時期をもとにした映画がその町で撮られたためなのかは分からない。

その人の名前は「江代充」と言い、映画のもとになった彼の本は『黒球』(書肆山田刊)という。一人で暮らしていた詩人である江代さんがこの3月に72歳で亡くなり、彼の編集者だったFさんとわたしが他の人の協力も得ながら部屋を整理することとなった。遺された詩稿をなんとしてでもまとめておかなければという切羽詰まった思いがあったからだ。江代さんは日日、「日記」と呼ばれるノート稿を書き、そのノート稿を、時を置いて何度も繰り返し「読み改める」ことによって、そこに何らかの「顕現」を見出そうとしていた。それを「詩」として書いた、と言えるかもしれない。そこに書かれた言葉は、何かの「顕現」なのであって、彼の「言葉」でありながら彼の「言葉」ではなかったのである。少なくとも江代さんは、そう把握していたのではないか。

何度もマンションの一室に通い片付けると同時に、わたしは何の目算もなく主を失った部屋を撮影していた。この部屋の中で、日日は読み改められ、「すべて明らかでありながら、何ひとつ明らかになっていない」ような彼の「詩」が生まれたのだという思いがカメラを回させたのである。しかし、亡くなった当初は部屋の中に濃厚にあった江代さんの気配も、5月に納骨が終わると急速に薄れていったのは気のせいだろうか。そして、カメラをどれだけの時間回しても、どれほど遺された「物」の一つ一つを撮っても、映像にはついに「いない」ということしか映りはしない。

中上健次の『熊野集』に、わたしはこの一冊を中上の本の中でも愛して止まないが、こんな一節がある。中上は、彼が「何度も小説の舞台」にし、彼にとって「絶えず新しい読み終わる事のない本として」あった「路地」が取り壊されようとする時、その「路地」を映画としてフィルムに収めようとする。

「…十六ミリのカメラを借り受け、スクリプトを作り絵コンテを作成して建物と道路と草花と空きカンと路地にあるものなら何からなにまでカメラの被写体になると言って映画を撮りはじめた。カメラを向けてもそこには味けない日に焼けたコンクリの道しかないが、そこがまぎれもなく麦畑の麦だと思い、カメラを持った若衆が汗だくなっているのを知りながら、そのコンクリの道から麦の精霊が顔を出すまでフィルムを廻しつづけろと言う。カメラに精霊を写す事も無理だしそこに麦が植えられていた事も芋が植えられていた事も知らない若衆に、たとえ一人の剽軽だが悪戯者の韓国人の少年が不意に韓国人の集落の方から走って来たとしても視えない。」

言うまでもなく、「一人の剽軽だが悪戯者の韓国人の少年(ヤンピル)」はすでに死んだものだ。「麦の精霊が顔を出すまでフィルムを廻しつづけろ」と言いながら、カメラには何も映りはしない。そのことを中上は知っていたのではないか。カメラとは、フィルムとは、そんなロマンティックな代物ではない。映るとすれば、それが「もうない」ということだけなのだ。「不在」が、「不在」だけが。しかし、その「不在」でさえ、「それは、かつて、あった」ことを知らないものには「視えない」。そこに映っているのは、ただ「味けない日に焼けたコンクリの道しかない」のである。では、やはり「不在」ですらも? わたしたちは「カメラには何も映りはしない。」ということからしか始めるができないのではないか。

江代さんの部屋の片隅に小さな花瓶がある。そこに挿されているのは数枚の団扇だが、団扇だけではなく、その後ろにはテッポウユリの種の鞘が一本挿されているのを見つけた。わたしは、その枯れ果てた鞘にカメラを向けて撮る。そして、もうしばらくすれば、この部屋に遺されたあらゆるものと共に、この鞘も廃棄される。

投稿者: yamaki

桑の実と至福のあなたへ(下)

イリナ・グリゴレ桑の木は、思い出の中でも今の大学の桑の木と変わらない。ある時、実が熟して、黒い実が道に落ちていた。裸足だった子どもの私は、それを踏まないように気をつけて歩いた。道はアスファルトではなく土で、実は人と馬車に踏み潰され、埃と混じって紫色の汁が跡を残した。雨が降ればその跡も消えた。桑の木は5本並び、人の庭からはみ出していた。木が高く、子どもでは実のほとんどに手が届かず、食べることは少なかった。届く枝の実だけを摘み、高いところの実は道に落ちていた。こんな甘い実を食べずに無駄にするなんて、大人の考えが理解できなかった。道にはみ出した果実は、村の子どもたちが食べてもいいという暗黙のルールがあった。プルーンや杏は人気だったが、桑の実は小さくてお腹を満たせず、あまり人気がなかった。地面に落ちた実を拾うのも嫌だったし、踏めば足の裏が赤く染まり、なかなか落ちない。白い下着で遊び回っていたから、汚れるのも嫌だった。

桑の実より、葉の方が大事だった。母が勤めていた別の村の幼稚園では蚕を飼っていた。社会主義時代のルーマニアでは、学校や幼稚園で蚕を飼うのが普通だった。集められた蚕は政府に送られ、何かに使われていた。何に使われていたのか、調べたことはない。きっと共産党関係者がシルクのドレスでも作っているのだろうと、ぼんやり思っていた。シルクの布より、蚕の顔の方がよく記憶に残っている。母に連れられて行った幼稚園の教室は、まるで蚕の幼稚園のようだった。先生や園児たちが桑の葉を集め、蚕に食べさせ、掃除もしていた。匂いがした。桑の実は無臭だったが、蚕は匂った。蚕の幼稚園には、白く光るシルクの繭がインスタレーションアートのように並んでいた。

当時のルーマニアの学校には、そんな光景があった。蚕と子どもが同じ場所に集められ、何かを生産しているようだった。でも、学校に生き物がいるのは悪くないと思っていた。虫好きな私にとって、この制度が終わった後に学校へ入ったのは少し残念だった。革命後の混乱で、そんなことを考える余裕もなかったけれど。蚕が葉を食べる様子はよく覚えている。驚くほどの速さで、葉はすぐになくなった。よく食べるなと思っていた。葉の味が気になった。酸っぱいのか、苦いのか、食べてみないとわからない。

遠野では、昼ご飯をすぐに食べた。「お兄さん」と呼ぶ人と一緒に。遠野にいると、モヤモヤしていたことがはっきりする。私は血のつながりよりも、人生で出会った何人かを弟、兄、妹のように感じ、勝手に家族を増やしている。家族の意味が、そもそもわからないから。生き物はみんな家族だと言いたくなる。決まり文句のようだが、この感覚から抜け出せない。義制親族なのか? それもよくわからない。お正月や夏休みに息子を連れてくる親友も、若手編集者も、遠野で会うお兄さんも、東京のお姉さんたちも。恥ずかしい。勝手すぎる。でも、バヌアツで「マミ」(母ちゃん)と呼んでいたように、年齢に関係なく、私は家族を広げて至福になる。

ルーマニアの諺に「血は水にならない」とあるけれど、私には水の方がいい。家族は、潰された動物の血や桑の実の赤よりも、透明な川、湖、氷柱、白い雪、雨、バヌアツの青い海のようであってほしい。本当の家族は、どこにいても――ルーマニアでも、日本でも、バヌアツでも――苦しいから。

遠野のお兄さんと何を話したかは忘れたけど、カウンターに焼きもちがあったから買ってみた。白くて、蚕の繭にしか見えない。何倍も大きいけど。売っていたおばあちゃんが低い声で「これは危険な食べ物だ」と言った。長い長い説明を受けた。薄いピンクのシャツを着ていた私は、絶対に車で食べてはいけないと決めた。だから、この餅は宿で一人で食べることにして、山崎のコンセイサマへ向かった。そこで何を見たか、何をしたかは秘密。ただ、シャンプーの匂いに寄ってきたスズメバチがいたことと、勝手に実った梅を食べたことだけは言える。帰ってきたら、宿のおばあちゃんに中学生と間違われるほど若返ったみたいだった。遠野で白いものばかり食べたせいかもしれない。豆腐屋の豆腐は人生で一番美味しかった。そこのおばあちゃんは茄子の漬物をおごってくれて、話を聞かせてくれた。夜、「危険な食べ物」を早速食べた。言われた通り、黒蜜を吸おうとしたがうまくできず、手と口の周りがベタベタになった。外のお寺から差し込む光が神秘的に見えた。黒蜜か。中にあるのは。甘くて恋のような危険を感じる。呪いのような食べ物だ。これ以上、性格がベタベタになったらどうする。

家族を増やそうとする寂しさの理由が、その夜わかった。私には弟が二人いた。この世界に、もういないなんて信じられない。いつも会いたいと思っている。一瞬だけ同じ世界にいた。今はパラレルワールドのようだ。隣の世界、後の世界、上の世界、下の世界、夢、どこ? 至福のあなたたちは、今どこにいる?家族のように、人は出会い、結ばれ、見えない糸で繋がれる。そしてまた離れ、探し合う。「危険な食べ物」の蜜のように、いつもくっつけばいいのに、蚕の繭の中で。本当の家族とはそんなものではない? その後は綺麗な糸で結び、お互いを失わないように。だから血は関係ない。人類はまだそれに気づいていないかもしれない。気づけば、もっと至福だったのに。

『古事記』に登場するオホゲツヒメは、スサノオノミコトに殺され、死体から頭に蚕、目に稲穂、耳に栗、身に小豆、陰部に麦、尻に大豆が生じたという。食物の女神だ。家の神、オシラサマも桑の木でできていて、地域によっては蚕の飼い方を教えたと言われる。人類は豊かさとは何かを考え続ける必要がある。ルーマニアの諺を思い出す。「お金は葉っぱのように木に生えていない」。それも間違っているかもしれない。言葉を疑っていい。至福のあなたへ、価値観を見直さない? 女性と植物を大切にし、すべての生き物が家族になれるように(おまじない)。

水牛的読書日記 シンガポール&マレーシア旅行編

アサノタカオ8月某日 シンガポールでは日が暮れると、風が気持ちいい。取材の仕事がひと段落ついたところで宿の近くのコインランドリーで洗濯をすることにした。その合間に、団地の中庭のようなところで夕涼み。お年寄りがベンチに腰かけたり、体操したりしている。

8月某日 朝からシンガポールの中心部に繰り出し、Bras Basah Complexを探訪。ここは東京の「中野ブロードウェイ」的な5階の商業スペースをもつビルで、書店や雑貨店が数多く集まっている。ヴィンテージ&アンティーク書店や中国語専門書店をのぞきながらぶらぶら歩いていると、中華系の出版社が運営する本の自動販売機ならぬ「自動貸出機」を見つけた。つまり無人の貸本屋。35シンガポールドルで2冊、1週間借りられるとのこと。Bras Basah ComplexにあるBasheer Graphic Booksは、すごかった。店内は3部屋にわかれ意外と奥行きがあり、世界中の出版社から集められたアート、デザイン、建築、写真、ファッション、料理、アニメなどの新刊が揃っている。日本語の本も少なからずある。

近くにあるシンガポール国立図書館(16階の高層ビル!)を見学してから紀伊國屋書店ブギス・ジャンクション店にも立ち寄り、アルフィアン・サアットとCrispin Rodriguesの英語詩集を購入。小説家、劇作家、詩人であるアルフィアン・サアットは政治問題について積極的に発言する社会批評家としても重要な存在であることを、アート・プロデューサーであるオードレイ・ペレラさんから教えてもらった。Crispin Rodriguesは混血人種(mixed-race)のアイデンティティと身体をテーマに創作する作家、詩人。宿に戻ってこれらの詩集を読んで過ごし、歩き回って火照ったからだをクールダウン。

《わたしの骨に刻み込まれたのは/母たちの名前/すべて語られず/すべて沈黙している/母たちのすべての骨/すべての肉の部位……》(Crispin Rodrigues「婚/混」『dragon.paper.wind』Pagesetters, 2024)

8月某日 朝、シンガポールから飛行機でマレーシアのペナン島へ。さらに空港からタクシーでジョージタウンに移動する。宿の6階にある部屋から町を見下ろすと、高層のビルとビルのはざまを沖縄の家のような赤瓦の民家がびっしり埋め尽くす風景が見えた。その向こうには、緑滴る熱帯雨林の山。

あすからの取材現場の視察を兼ねて外出する。暑い。最寄りの中華系の食堂に寄って酸味のあるカラマンシージュースを頼み、巨大な扇風機の前で涼んでから現場のHin Bus Depotへ歩いていった。ここは古いバスターミナルを改装した、アートとイベントのパブリックスペース。ちょうど日曜市(クラフト系のマルシェ)と美術作品の展示をやっていて、中庭ではミュージシャンのライブも開催。大勢の人で賑わっている。ついで、Hin Bus Depot内のBook Island(島讀書店)へ。中国語専門の独立書店だが、日曜市開催中ということもあり、店内はお客さんでいっぱいだった。英語のZINEコーナーもあり、隣にはアートギャラリーが併設されている。

ところでマレーシアは、マレー系・中華系・インド系を中心とした多民族社会で、公用語はマレー語で準公用語が英語だが、Hin Bus Depotのような公共空間にある唯一の書店が「中国語」専門の書店というのがおもしろい。マイナー言語であるはずの「中国語」(といってもいろいろな中国語があるのだろうが)の社会的影響力の大きさが感じられる。

マレーシアの中華系の人々は、中国語で学校教育を受けることも多いそうだ。華人の若者同士も中国語でおしゃべりしていて、異なる民族の人とはマレー語や英語で話している(昨年、台湾で友人に勧められてマレーシア出身の中国語作家・張貴興の小説を買ったのだが、「馬華文学」というのはこういうルーツをもつ人による文学だったのか……)。宿でテレビをみると、マレー語のチャンネルのみならず、英語・中国語・インド系のタミル語のチャンネルもある。マレーシアには歴史的にマレー人を優遇する「ブミプトラ政策」が存在してきたのだが、言語的にはマレー語単一言語主義への強力な統合・同化はなされなかったようで、多言語がそれぞれに自主独立しつつ並び立っているらしい。これはぼくが知る別の多民族社会であるアメリカ(基本的に英語単一言語主義の国)とも、ブラジル(基本的にポルトガル語単一言語主義の国)ともすこし異なる在り方で新鮮な異文化体験だった。

夜はジョージタウンの旧市街へ行き、インド系イスラム教徒のディアスポラ一族の歴史をもつレストランで食事をすることに。店内には本のコーナーがあり、政治や食やイスラム教の教えに関する歴史書や写真集などを販売していた。ここで提供されるのはマレー料理と中華料理が融合した「プラナカン料理」にインド風味が加わった独特の混血料理。スパイスたっぷりの滋味深い煮込み料理とバタフライピーの花びらを使ったブルーのお茶をおいしくいただいてからすこし散歩。夜の街はあちこちでネオンがぎらぎら輝き、遅くまで明るい。

8月某日 午前中、宿から少し離れた高級ショッピングセンターにタクシーで行き、Book Xcessを訪問。マレーシアの大型書店チェーンだ。棚に並ぶのはほぼすべて英語の書籍で、ローカルの本はほとんどない。「4冊買うと、もう1冊無料のキャンペーン中」という案内が目立つ。インターネットで調べると、Book Xcessはおもに売れ残りの輸入本を扱うアウトレット書店とのこと。天井まで届く棚に本がびっしりディスプレイされている。店内を奥まで進むとガラス窓から海が見えて眺めがいい。

午後は宿にこもり、ショッピングセンターで買ったポメロという柑橘をつまみながら、持参した韓国の詩人アン・ドヒョンの詩選集『あさみどりの引っ越し日』(五十嵐真希編・訳、クオン)を読んだ。

8月某日 朝、ジョージタウンの市場を見学。魚介類、肉類、干物、スパイスなどなど。衣料品を販売する路地の屋台では、中華系の翁が軒先で画用紙を広げて悠然と絵筆を走らせ、風景画を描いている。いつまでも眺めていたい、よいお姿。「おれはおれだ」という独立独歩の精神を背中で語っている。市場近くの食堂でいただいたカヤトーストとホワイトコーヒー(ミルクコーヒー)の朝食がおいしい。「カヤ」はココナッツミルクをベースにした甘いジャム。

昼、旧市街を散策していると、黒板に書かれたガルシア=マルケス『百年の孤独』の言葉を発見! “There is always something left to love.” 路地に黒板を出しているARECA BOOKSは、すばらしい独立書店だった。マレーシアやペナンに関する書籍が揃っていて、歴史・文化・エコロジーの分野に強い印象。英語中心だけど、マレー語書籍のコーナーもある。マレー民謡を日本語で紹介する冊子もあって驚いた。同行者のお子さんのために本を選ぶ。マレーシアの野生動物を紹介する英語の絵本と、昔のバスや切符をデザインしたカードを購入。それほど広くないけど居心地がよく、気になる本をソファで座り読み。買い物をすると、レジで素敵なバッグをもらえた。

ARECA BOOKSの隣のカフェにローカルのZine作家の作品コーナーを見つけた。ジョージタウンでWorking Desk Publishingを主宰するWilson Khor W.H.の著作や、Red Beanieの詩集などを買う。

ついでリトル・インディア地区の有名な書店、Gerakbudaya Bookshopへ。入り口手前がノンフィクションのコーナー。店内のギャラリースペースを抜けて奥に入るとフィクションと詩のコーナー。「The Annual Hikayat Lecture on Literary Translation」というマレーシアの文芸翻訳家の講演シリーズの小冊子があり、シンプルなデザインの美しさにもひかれて購入。こちらは英語専門の独立書店で中国語の本も少々。欧米の出版物が多めで、英語で書くマレーシアの詩人の詩集は数冊あった。多言語状況は、ペナン島の独立書店の個性にもあらわれている。

いったん宿に戻って休憩し、ふたたびHin Bus Depotへ。アートスペースで開催中の展示「negaraku II」は非常に興味深い内容だった。「『マレーシア人性』とは何か?」がテーマになっている。多文化社会をめぐる国家主義的な語り(つまりマレー系を中心にした階層構造を温存し、中華系・インド系を従属させつつ表面的な多民族共生を謳う口当たりのいい言説)の中で見えないものにされるマイノリティの声をアートで表現する批評的な試み。「negaraku II」展の企画は、ジャマイカ生まれのイギリスの文化研究者であるスチュアート・ホールの思想が一つの霊感源になっていて、ポスト植民地主義状況をめぐる社会調査と連動しているらしい。会場で、キュレーターとマネージャーと少し話すことができてよかった。アートスペースで英語の展示図録を購入した。

8月某日 《島々は、本質的に、謙虚なもの、傷つきやすいものたちの住処である。少なくともそこは、つつましやかな場所である。しかし同時に、希望にあふれるもの、固い意志をもつもののための原郷でもある。》(Ooi Kee Beng「Amused at Fort Cornwallis」『Signals in the Noise』Faction Press, 2023)

広島、原爆の日。戦争の歴史と記憶に連累するために、ジョージタウン旧市街の北端、マラッカ海峡を望むコーンウォリス要塞で黙祷を捧げた。ここは18世紀に東インド会社がはじめて上陸して建造した要塞で、イギリスによるペナン島支配の出発点となり、のちに日本軍も使用した。太平洋戦争開戦後、日本軍はペナン島を空爆して占領し、多くの島民を虐殺。従軍慰安所も設置した。旅をするまで、マレーシアの植民地主義以降の歴史について何も知らなかったことに唖然としている。いったい自分はここで何をしているのか。

阿部寛主演で映画化もされた長編小説『夕霧花園』は、日本軍のマレー半島侵攻以降の歴史を扱う。その作者でマレーシア人の英語作家、タン・トゥアンエンはペナン島の出身らしい。宮崎一郎訳で彩流社から刊行されている。帰国したら読んでみよう。

小雨が降る中、海岸沿いの道をゆっくり歩いてペナン島の水上集落、クラン・ジェッティーへ。19世紀から中華系の人々が暮らしていて、陳一族と李一族の桟橋を訪ねた。最大規模の周一族の桟橋は観光地化されていて賑やかなようだが、こちらは静かな生活の場。木造の高床式の民家の様子をうかがいながら、板張りの桟橋を突端まで歩き、海上を行き交うフェリーを眺めた。

ペナン島は熱帯モンスーン気候の地にもかかわらず、朝晩は室内で冷房がいらない。日差しが強い昼でもお店に入れば扇風機で十分涼しく、スコールが通り過ぎるとひんやりとした海風が吹く。宿近くの喫茶店で本を読みながら熱い紅茶を飲む。おいしい。雨上がりの夕空が、美しいピンク色に染め上げられていた。

8月某日 約1週間、ジョージタウンの旧市街をひたすらさまよい歩いた。チャイナタウンを訪ね、リトル・インディアを訪ね、その周辺のマレー系の人々の暮らしを垣間見た。エスニック・コミュニティの境界はあいまいで、人々の混住化が進めば民族の混血化が起こらないはずがない。見た目からある人の属性を勝手に判断し、「〇〇人」だと決めつけるのは偏見だろう。しかし、旧市街の各民族のコミュニティ内に足を踏み入れれば、その中心には道教や仏教の寺院があり、ヒンドゥー教の寺院があり、モスクがある。そのまわりに同型的な住民の暮らしが広がる。こうした共同体の歴史に根ざした風景は「民族」としか言えない強烈な何かを、こちらに肉体にずしんと突きつけてくるのも事実だ。

髪の色、目の色、肌の色、からだつき、服装。話していることば。食べているものの匂い。これらを共有しない「民族」同士が、自分とは異なる他者への共感ではなく無関心(無視ではなく、関心を持ちすぎないということ)によって共存している。そんな、植民地主義以降の苦難の歴史を生き抜いてきた島の人々が備える、したたかな流儀のようなものをしばしば感じた。「異文化理解」以前に、異なる身体がただともにいることを受け入れる民衆の知恵というか。

勘違いかもしれないが、ひさしぶりに多民族社会の濃密な空気にどっぷりつかる体験をして、いろいろなことを考えた。

8月某日 ペナン島ジョージタウン滞在の最終日。宿の近くの中古レコードショップで、おしゃれな店主のお兄さんとおしゃべり。レジをみると、『我所看見的未來 完全版』(たつき諒『私が見た未来 完全版』の中国語版)が……。同行者が本を指さして「あ!」と声を上げると、「いやいや、ただの好奇心だよ、好奇心」と彼があわてて本を隠したのが——僕らが日本の人とわかっていたのですこし恥ずかしそうな顔で——おもしろかった。

夜は、宿の前のお店でおいしいココナッツミルクの豆花を食べてお腹いっぱい。

本屋のない人生なんて

若松恵子図書館の普段あまり覗かないコーナー、編集や出版の棚で三宅玲子著『本屋のない人生なんて』(2024年/光文社)という1冊に出会った。小池アミイゴのかわいらしいイラストが背表紙の部分もぐるりと包んでいて、そのコーナーの固い雰囲気のなかにあって目を引いたのだった。

ノンフィクションライターの三宅玲子が2019年秋から2022年春にかけて、独立系の本屋を取材してオンラインニュースメディア「ニッポンドットコム」に連載したものを全面的に改稿してまとめた1冊だ。あとがきによると、「手元に置いておきたい本」を目指す光文社ノンフィクション編集部樋口健編集長の企画により書籍化されたとのことだ。こうして1冊の本になることで三宅玲子の仕事に出会うことができた、感謝である。

連載はコロナ禍の時期に重なった。「人と会うと命を落とすかもしれないという世界規模の災害にあったこの時期に、書店を取材できたことは幸せだった。これまでに経験のない孤独に追い込まれたとき、人は本と本のある場所を求める。それを間近に見ることになったのがコロナ禍だった」と三宅は書く。

北海道の留萌ブックセンターから熊本の橙書店まで、11の個性ある書店が紹介される。他県から足を運ぶファンもいる選書に特徴のある書店、読書会をずっと続けている書店、小さな子どもから老人まであらゆる世代に親しまれる書店、状況に合わせて店のありように変化をつけ工夫しながら本を手渡してきたそれぞれの書店の物語が並ぶ。「どの街にもその土地の風土と人からしか生まれ得ない本屋という場所がある。それは代わりのきかない場所なのだ」と三宅は書く。そして、本屋が代わりのきかない、本を買うだけにとどまらない特別な場所であることを、紹介される書店の店主はみんな分かっている。暮らしの身近な場所に、そういう特別な場所、本屋を存在し続けさせるための奮闘の物語としてこの本を読むこともできる。「うちみたいなやり方はおすすめできないかなあ。やっぱり経営は大変だから」と橙書店の田尻久子は語る。そして「それでも結局、こんな儲からない仕事をしているいちばんの理由は、やりたくないことはやりたくないからなんですよ」と続けるのだ。

この本の最後の章で、三宅にとっての代わりのきかない場所、橙書店が紹介される。この本は、ライターとして本に関わる三宅玲子自身の物語でもあるのだ。そう分かってくるところから、この本の魅力が、がぜん増してくる。取材を通して、本とは何か、本屋とは何か、三宅自身も自分の経験を思い返し、深く考えることになる。本屋の経営を難しくしている要因として、出版業界の構造的な問題があるが、その問題を掘り下げ、分析することに力点を置くことはしなかったと三宅は語る。「この本に登場する書店主たちの本を商う姿には、業界や職種を問わない、働く本質がある。そう取材のある時期に気づいた。そして、筆者に役割があるとすれば、ひとつひとつの書店の日常や、書店主の本を手渡したいという思いを忠実に書いていくことなのではないかと思い至った」からだ。

本屋の経営を難しくさせている出版業界の構造的な課題はある、しかし、それが根本解決するまで本屋をやらないというわけにはいかない。本屋なんて今の世の中採算が合わないからやめた方が良いと言われようが、手を動かして、難問をひとつひとつ乗り越えて、今日も店を開ける店主の姿には、働くことの本質がある。コスパとかタイパとか言われる閉塞的な時代の中で、その姿はひとつの希望だ。そんな店主たちを支え、その生きる姿勢をつくったものが、まさに「本」であり、そういう本との出会いをもたらした「本屋」という存在ではなかったかと三宅は思い至る。

「理不尽な人生を自分の思うように生きようとするとき、本は力になる。ただし特効薬ではない。読み続け、考え続けていった時間の経過が、その人の人生を支えている。そのことが、あるときわかるのではないかと思う。」橙書店の田尻久子の自立した生き方をつくっているものは何だろうと考えて三宅玲子はこう書く。そして、この本を執筆するうえでも「本」という先人、仲間の存在が支えになったと語るのだ。

「事実を明らかにしずらい取材では、最後は書き手が責任をとって見たものを検証して書かなくてはならない。自分を追い込み、たったひとりだと思わされるとき、それでも突き進むための背骨を支えてくれる、そして、具体的な知恵や手法が頼みになる、それが本だ。長い年月を通して読まれてきた本や、長い時間をかけて書かれ、編まれた本には、肚の力をつけるためのヒントが折り重なるように詰め込まれている。そしてなにより、先人や仲間がいるという安らぎを感じさせてくれる。」と。

彼女が紹介してきた書店は、小さな声の人々の本を取り揃えて待っている。そしてそんな本屋には「民主主義の手触りが確かにあった」、「ひとりである自分を肯定し力づけてくれる、それが書店という場所だと思う。」と最後に三宅は書く。実際に現場に出向いて取材した生身の人間を通過した、AIには書けない文章、アマゾンでの購入では得られない本との出会い、その豊かさと貴重さを思い出させてくれる本でもある。

言葉と本が行ったり来たり(31)『濹東綺譚』

長谷部千彩八巻さん、暑いです!私だけじゃないとわかっているけど、そして誰に訴えればいいのかもわからないけど叫びたい。暑いです!

ペットショップの店員さんから「夏は外に出さなくていいです。熱中症にかかったら一発で死にます」と釘を刺されているので、チワワのロンと私は冷房の効いた部屋でほとんど籠城生活です。

いったいこの気温を夏と言うのでしょうか。もはや夏という季節ですらない気がする。夏と秋の間に「酷」という季節を新設するべきだと思うのです。そう、八月は「酷」。「獄」でも「極」でもいいですけど。

さて、こんな気候ですから、「お部屋で読書」の時間はおのずと増えるわけですが、最近、永井荷風の『濹東綺譚』を読みました。ずっと読んだものと思い込んでいたけれど、読み始めたら初読でした。どうして勘違いしたのでしょう。たぶん、若い頃、新藤兼人監督が映画化した『濹東綺譚』(1992年)を観て、「何なの、この、おっさんに都合のいい話は。気持ち悪い」と思った記憶があるので、そこで引いてしまって小説まで辿り着かなかったのではないかと。津川雅彦が演じたからか、主人公の中年男がギラついていて、あの映画については、キモいおっさんのキモい願望というイメージが拭えません。いま観直したら変わるかもしれないけど。どうだろう。

今回小説を手にしたのは、調べものがあったからなのですが、小説自体は一気読みしました。面白かった。玉の井の風景や移り変わる季節の描写の細やかさ、初老の男と私娼お雪の会話が洒落ていて、まるで古いフランス映画みたい――と私は思ったけれど、お雪の「わたし、借金を返しちまったら、あなた、おかみさんにしてくれない?」という台詞をどう捉えるかで印象は大きく変わるでしょうね。

山本富士子がお雪を演じた1960年版の映画『濹東綺譚』のように、その台詞を、男を信じる健気な女のそれとして読めば、不実な男と裏切られた不幸な女の話になってしまうし、私のように、さすがにお雪もそこまでおぼこくはないでしょ、ちょっと思いついたことを口にしてみただけでは?と捉えれば、男のほうも女のほうも、互いに自分に都合のいい夢を相手に投影したひと夏の戯れ、という話になると思います。おとなのおとぎ話みたいな。

とは言え、私は『断腸亭日乗』も『ふらんす物語』も未読の荷風文学入門者なので、自分の好みに引き寄せて解釈しているかもしれません。八巻さんはきっと、『濹東綺譚』だけでなく、永井荷風をたくさん読まれているでしょうから、今度お茶したときにでも意見を聞かせてください。

それともうひとつ、『濹東綺譚』を読んでいて思ったこと。私はKindleで読んだのですが、永井荷風の文章には、現代では使われない言葉が頻出するので、辞書機能にだいぶ助けられました。古典や歴史物を読むときなどは、Kindleは本当に便利(分厚い本を読むときも)。意味を知りたい語にカーソルを引くと欄外に自動表示してくれのですから。

ただ、よく辞書の改訂の際、どの語が消えて、どの語が入った、と話題になりますよね。紙の辞書は紙幅が限られているから、新しい語を入れるために使われていない語を削らなければならないのはわかるけど、これからの時代はデジタルの辞書をベースに考えたほうがいいのでは、と思います。だって、デジタルなら、増やすに任せることができるでしょう?使われない語をどんどん削ってしまったら、辞書があればこそ読める書も読み進められなくなってしまう。そもそも用いられる頻度をもとに辞書を編纂していいものだろうか?という疑問も湧いてきます。死語もその時代には生きていた言葉なのに・・・。

八巻さんは、この夏、どのようにお過ごしですか。私と同じ籠城派?図書館が近いとおっしゃっていたから、図書館で涼んでいるのかな。秋になったら、冬眠から目覚めたクマのように這い出て、美味しいものでも一緒に食べに行きましょう。車でお迎えにあがりますので!

2025年8月29日

長谷部千彩

サザンカの家(八)

北村周一アラクサの森に

日曜なのに教えのありてうす暗い闇のなか行くカインとアベル

バード・ストライク前夜うたえばうら悲し 影絵のような紙しばい浮かび

あられもなく母親おもいのおとうとを石もて打てる兄恐ろしき

どっからでもかかって来いようゆっくりとカインとアベルに戻りゆくまで

十四枚の浮き彫りが壁にならびいて死にいそぐ人の道行きはイバラ

踏まれても踏まれてもなおすき間より生うるあらくさその草を抜く

アラクサの森にうたえる蝦蟇どちのガマの油は先着順です。

うたうたうはうったうるに故ありと説く国文学者にわれはしたがう

隠るところ誇示するところ(イジメナイデ)雨を待てずに枯れカタツムリ

倦むところ逐わるるところうたうところ故郷まとめて走るちゃばたけ

あらたしき家飾らんに摘みてこしわがマンジュシャゲ棄てられにける

ふきつといい花を捨てゆく母の手のゆびに彼岸のはなのくれない

サジもて母が苺をつぶすそのたびに真っ赤なる捨子花のはなひらくらし

ぎゃっこうのガラスのまどゆ追憶の墜落絵図のヒカリあつめて

みききしたる食言あわれこぼれやすくこぼれ花咲くそのみちを行く

歳月というは貧しきろかも 食言の束を束ねて卯ノ花くたし

たびたび父は素手にて黒きゲジゲジを打ちのめしたれば喰う真似をせり

さまざまなる眼は母にしてただしきはあの日の父の興信所の眼

基督より天神さまのほうが尊しとアラクサは言い抜かれつつ言う

キリトリ線にそって切り取るそのゆえに消えてなくなるキリトリ線は

じゅもくはつね死なない空気を醸し出しさそい込むらし 樹木葬へと

切羽詰まったときにはわらうしかないと死んだふりして枯れゆく一樹

時価総額はかりかねつつ老梅にちかづくキカイ仕掛けのメジロ

()かざ切り羽どこへ落としたものなのか 下見てあるくわがみち昏し

目つむりてこころの中の耳宇宙さぐらんとせる綿棒はるけし

あちらがわよりガラス扉のなかをのぞきいる視線三角また来て四角

ヒトのまなことメジロの目との揺蕩いに視差あるらしもねむる蝋梅

眼差しはときに光(かげ)さえ見落とすと 窓の向こうにも眼のある日暮れ

どっちつかずのユメ醒めやすく目のみえぬオニヤンマつとも夜間飛行に向かう

仲睦まじくつつき合うときアイリングみつめ合うときハクセイは匂う

悉く憎悪に燃えてしまいけれ 柳葉魚は焦がし気味がよろしき

万物のレイチョウわれにツバサなくみず掻きもあらでうたえられおり

いちがつの花火つめたし 湖につばさしずめし不二よみがえる

元日夜の河井町大火 不明なりし独居老女の無事を知る感謝

万博不要五輪不要の唐辛子列島はみよいずこも真っ赤

万博の前に小暗き五輪ありき お・も・て・な・しとかいいたりし女子もや

バード・ストライクとバート・バカラックは似て非なれども二人で最初に観しは『幸せはパリで』

このまんま死んでもいいよう深くふかくすわり直して息吐くおおきみ

あかいあかい朝日のあたる家のまえ メジロ鳴いたかサザンカ咲いたか

アカイアカイアサヒののぼるユメさめてサクラ色めくうつつのわたし

ラーマーヤナ・フェスティバル

冨岡三智8月31日といえば、1971年に第1回国際ラーマーヤナ・フェスティバルが開幕した日である。東ジャワ州パンダアンにあるチャンドラ・ウィルワティクタという大野外劇場で開催された。というわけで今回はラーマーヤナの舞踊劇について少し書いてみたい。

●1961年~「ラーマーヤナ・バレエ」

この国際フェスティバルを語るには、この10年前に始まった「ラーマーヤナ・バレエ」から語り起こさなければならない。「ラーマーヤナ・バレエ」は中ジャワ州とジョグジャカルタ州の境目にあるプパランバナンで行われている観光舞踊劇で、現在まで続いている。これは1960年の開発計画を受けて当時の運輸・郵政・観光大臣だったジャティクスモが発案し、国立コンセルバトリ(現在の国立芸術高校)スラカルタ校校長のスルヨハミジョヨが実行委員長となって始まった事業で、このためにプランバナンのヒンドゥー遺跡寺院を借景にする野外大劇場が建設された。ラーマーヤナが演目として選ばれたのは、プランバナン遺跡群の内のシヴァ祠堂の回廊にラーマーヤナの42場面を刻んだレリーフがあることにちなんでいる。そして、国の観光事業として新たに夜行列車が走り、記念切手が発売された。

この「ラーマーヤナ・バレエ」の振付はコンセルバトリの舞踊教師にしてスラカルタ宮廷舞踊家だったクスモケソウォが手がけ、コンセルバトリの学生や教員、クスモケソウォの弟子たちを中心にスラカルタの多くの舞踊家、音楽家が関わった。なお、コンセルバトリが開校したのは1950年で、その指導にはスラカルタ宮廷音楽家が多く参加している。この舞台公演によって初めて、途切れなく続く音楽にのせて、セリフなしで舞踊だけで物語が展開する舞踊劇という形式が発明された。セリフがないのでバレエと銘打たれ、この形式を表すインドネシア語「スンドラタリ」(芸術スニ+ドラマ+舞踊タリの合成語)も作られた。そのため、「ラーマーヤナ・バレエ」は「スンドラタリ・ラーマーヤナ」とも呼ばれる。セリフがないのは、言語が異なる国内外の観客に広くアピールするためである。この舞踊劇はスラカルタ舞踊の新しい型を多く生み出し、当時はまだ学生のジャワを代表する舞踊家サルドノ・クスモ(今は現代舞踊家や画家として有名)やレトノ・マルティ女史(その後ジャカルタに出てパドネスワラ舞踊団を主宰することになる)を輩出したという意味で、芸術史においても画期的な事業である。

●1970年 全国ラーマーヤナ・フェスティバル

1970年9月16~18日、第1回全国ラーマーヤナ・フェスティバルが開催された。会場はプランバナンの劇場である。これは翌年の国際ラーマーヤナ・フェスティバルに備えて実施された。「ラーマーヤナ・バレエ」はスカルノ初代大統領の時代に始まったが、第2代大統領となったスハルト(1968~1998)もこの芸術コンテンツを大いに活用した。この全国フェスティバルに出演したのは、スラカルタ、バリ、ジョグジャカルタ、スンダ(西ジャワ)のグループで、いずれも国立コンセルバトリが置かれた地域である。そして、この4地域は翌年の国際フェスティバルにも出演する。

スラカルタからは当然「ラーマーヤナ・バレエ」のスルヨハミジョヨ&クスモケソウォのコンビが手掛けたが、主役のラーマは初演以来のトゥンジュン氏からスリスティヨ氏に代わった。トゥンジュン氏は海外留学するためだが、他の多くの舞踊家も進学したり他の国際芸術イベントに派遣されたりして(その中には1970年の大阪万博への派遣もあった)人材が少なくなったため、主演級の舞踊家についてはオーディションが行われた。ジャワの伝統舞踊でオーディション選抜とは非常に珍しいが、それだけ力を入れたイベントだったと言える。その結果ラーマに選ばれたのがスラカルタ王家のパウィヤタン舞踊団に所属していたスリスティヨ氏で、氏は1971年の国際フェスティバルでもラーマを務めることになる。

1971年 国際ラーマーヤナ・フェスティバル

そして、1971年8月31日~、第1回国際ラーマーヤナ・フェスティバルが東ジャワ州パンダアンの大野外劇場で開催された。この劇場は芸術活動や観光の拠点として新たに建設されたもので、北にはマジャパイト王国(ジャワ最後のヒンドゥー王国)の王宮、南には様々なヒンドゥー遺跡群が広がり、その遺跡群にはラーマーヤナの物語が刻まれたレリーフがある。プランバナンの劇場はプランバナン遺跡を借景とするが、このパンダアンの劇場は山を借景とし、舞台奥に巨大な割れ門が作られた。この時も記念切手が発行されている。1970年と1971年のフェスティバルが一連のものであることは、1971年のフェスティバル用に製作されたブレティン冊子の中で両方の遺跡がラーマーヤナを軸に1つにつながっていることが強調されていることからも明らかで、この冊子にプランバナン遺跡のレリーフ42枚についても1つ1つ説明がある。

公演スケジュールは以下の通り。開始はいずれも午後7時で、上演時間は1団体1時間~1時間半である。ここでは前年の全国フェスティバルには出演していなかった地元:東ジャワのグループも出演している。実は東ジャワに国立コンセルバトリが設置されたのは1971年なのだ。他の地域は1950年代から1960年代初めまでに設立されている。

9月1日…ビルマ、 インドI、インドⅡ

9月2日…クメール、 バリ

9月3日…マレーシア、ジョグジャカルタ

9月4日…タイ、 ソロ(スラカルタのこと)

9月5日…ネパール、 スンダ

9月6日…クメール、 東ジャワ

9月7日…ビルマ、 インドI 、インドⅡ

9月8日…ネパール、 マレーシア

9月9日…タイ、 東ジャワ

このフェスティバル以降、ラーマ―ヤナはすっかりスハルトを代表する演目になったと言えるだろう。ラーマーヤナは大統領宮殿で国賓を迎えるために上演される演目となり、国際フェスティバルに出演したスリスティヨ氏はその後ジャカルタに移ることになり、大統領宮殿でラーマを踊り続けた。スハルト夫人の創案で、今年50周年を迎えるテーマパークのタマン・ミニ・インドネシア・インダーのマスコットは、ラーマーヤナに登場する白猿ハヌマンであり、スハルト退陣前の暴動を鎮めるために全国で催されたルワタン・ワヤン(魔除けの影絵)の演目はラーマーヤナから取られたものだった。

そして、ラーマーヤナはインドネシア国内を越えてアジア、東南アジアを結ぶ演目となった。ラーマーヤナがインド文明によって各地に伝わったことが絆となり、ヒンドゥー遺跡はそれを思い起こさせるトポスとなった。ラーマーヤナを中心に共同制作する事業はその後もインドネシアの国内外でよく行われている。『水牛』の2003年12月号、2004年1月号に寄稿した「アジアのコラボレーション」では1997~2003年にアセアン文化情報委員会が企画した「リアライジング・ラーマ」という事業について紹介している。

仙台ネイティブのつぶやき(109)記憶の沼

西大立目祥子子どものころの記憶が胸底に沼のように沈んでいる、と感じることが多くなった。年齢と関係があるのだろうか。何かの拍子に、それが鮮明な映像として立ちあらわれることがあったり、繰り返し頭に決まったシーンが浮かんだりする。

たとえば、しとしと雨の降る晩秋の記憶として思い出されるのは、一幅の掛け軸だ。小学2年生のころの記憶である。そのころ、祖父母は仙台市中心部から西方10キロほどの愛子(あやし)というところに住んでいて、夏休みや正月にはいとこや叔父叔母と集うのが常だった。なぜか、その日は子どもは私一人。部屋で静かに過ごしていると、着物姿の年配の女性が訪ねてきた。細面の尖った顔にメガネをかけたその人は私を見ると祖父に誰なのかをたずねた。息子の…という祖父の答えに合わせるように目を見てあいさつをした。祖母と歳はそう違わないように見えた。

祖父とひとしきり話をすると、その人は持ってきた包みの中から巻物のようなものを取り出し、くるくると畳の上に広げた。それは、筍の絵だった…と書いていぶかしく思う。8歳の私は筍というものを知っていたのかしら。そばに描かれた竹の木はわかったとしても、茶色い皮に包まれた孟宗竹を見たことがあったとは思えない。

すると、ひと目見た祖父が「おぅ、筍ですか」といった。ちょっと弾んだ声だったので、子どもにもこの絵を気に入ったことが伝わってきた。そして「鶴とか亀なんかよりずっといいですなぁ」ともいった。大人になったいまは、もう少し気のきいたことをいえばよかったのになどと思うが、このひと言が記憶に残っているのは、8歳の子どもにも鶴亀は理解できたからだ。女性は「気に入っていただいてよかった」と、安堵した表情で笑った。祖父は愛子に小さな家を新築し、床の間に飾る掛け軸を知人に依賴したのだろう。そうして、筍と鶴と亀は父と子と精霊のように三位一体となって、晩秋の記憶の沼にドボ〜ンと沈み込みいまに至っている。

掛け軸ということばも筍のことも知らなかった私が、長くこの日のことを覚えているのは、たぶん絵がこの家に長く飾られ、さらに引っ越した家の床の間にも下げられていたから。祖父はこの素朴で力強い筍の絵を共感を持って毎日眺めていたのだろう。記憶は、ときおり沼の底から姿をあらわし増幅されて沼の奥底に帰っていった。筍、孟宗竹、掛け軸ということばを覚えるごとに記憶の輪郭は鮮明なものになったのか、とも思う。

祖父があの世へと旅立って40年余り。掛け軸はどこに行った?と、何かの拍子に思い出すことがあった。遺品整理のとき処分されたのかもね。毎日眺めて相当傷んでいただろうから…と、そんな話を昨年亡くなった叔母(祖父の長女)の荷物整理を進めるいとこ夫婦に話したら、数週間してメールがきた。これじゃない?押入れの奥から出てきたよ、と。

掛け軸を包んだ日に焼けた新聞紙には、叔母の走り書きで「あやしたけのこ」とあった。そろそろと中を広げると、茶色に焼けところどころにシミができてはいるが、おぉ、黒々とした2本の孟宗竹が姿をあらわした。感動の再会。ほぼ50年ぶりくらいの。記憶の中の一幅の絵が、手繰り寄せられ目の前にある。言い訳のように思う。これは執着とは違うよね。物に拘泥しているわけではないから。何度もあの日のことを思い返すうちに、いつしか物が手元に戻ってくる不思議。8歳の私といまの私を筍がつないでいる。

祖父の思い出はあれこれある。いっしょに住んだわけでもなく特別にかわいがられたわけでもないのに、立ち居振る舞い、何気なく口にしたひと言が沼の底の方に潜り込んでいる。自分と似通っている何かを、子どもは直感でつかむのだろうか。

お茶の煎れ方もその一つだ。祖父がお茶を煎れる手元を黙って見ている10歳の私。その間何か話をしたっけ? まず、急須にお茶っ葉を入れて、つぎに茶碗にお湯を入れて…そんなことを祖父は口にしたっけ? いや…。記憶はおぼろげだ。時間をかけお茶を煎れることを楽しむようすを、押し黙って見ていただけのような気がする。祖父の煎れ方はていねいだった。まず急須に茶葉を入れる。急須とそろいの3つほどの茶碗を並べて、ひとつひとつに魔法瓶から熱い湯を入れゆっくりと冷めるのを待つ。熱過ぎずぬる過ぎないほどよい温度になったら、急須にお湯を移しここで再び待つ。茶葉が開くと、3つの茶碗が同じ濃さになるように茶を注ぐ。はい、どうぞといわれ、子どもの私は初めて舌で茶をころがすように味わったのかもしれない。

このシーンを忘れずにきたのは、それが祖父の家ではなく入院した母の代わりに面倒をみにきてくれた我が家での出来事であって、茶器も見慣れたいつものものなのに母の煎れ方とあまりに違っていたからだ。せっかちでその上、家事に追われていた母は熱い湯をそのまま急須に入れ、そそくさとお茶をついだ。祖父のそれは先を急がないいかにも老人のやり方だったといえるかもしれない。もちろん、子どもの私に祖父が年寄りだからだなんて考えられるわけもなかった。ただお茶を煎れることに向き合う祖父の姿に感じ入っていた。

もう一つ、沼に沈んだこの記憶がときおり水の表面に上がってくるのは、茶器が一つも欠けることなく長く食器棚に残っていたから。白地に勢いのある茶と深緑の手書きの縞が施された茶器は決していいものではなかったけれど、母好みの柄であり私も心ひかれた。筍の掛け軸とは逆で、物が記憶を沼の底から呼び戻すといっていいのかもしれない。

この夏、母の住まいを直して生活丸ごと移すことに決め、猛暑のさなかに引っ越した矢先、母がすべてを見通したように旅立った。母の物、自分の物を残すか捨てるか修行のように決断を強いられる毎日が続いている。捨てられないたちの私が捨てるのは、苦しい。いらないのはわかっている。でも使えるものをゴミにしていいのか?と、素朴な疑問を自分にぶつける日々。もちろん、筍の掛け軸は捨てない。おいしいお茶の時間をつくってくれた茶器も捨てない。捨てない、捨てない、捨てない…。

でも、この捨てられないたちって何なんだろう、とあらためて考え込む。一方には捨てられるたちの人もいるから。言い訳がましくもう一度いわせてもらえば、これは物への執着じゃないよね。自分をつくりあげた記憶をていねいに扱いたいから、記憶が自分をつくっていると信じているからだ。このたちの違いは、つまりは胸底の記憶の沼の大きさ、深さによるものじゃないのだろうか、というのがこのところの私の気づき。沼はある。深くて淀むことはあるにせよ。

古屋日記2025年8月

吉良幸子8/1 金

ソラちゃんは毎年夏には外で寝る。島育ちのせいか、人工的な涼しい風は好かんらしい。それでも8月に入って彼のブームが一変したらしく、ちょっと蒸した2階の部屋で寝るのがええらしい。ただし、本棚で寝るし本どかしてとか、パソコンの前で寝るしキーボード避難さしてとかいちいち注文が多い。しまいにはこのクソ暑いのに膝貸せと言う。このブームもいつまで続くか、また外で寝ると言い出すに決まってるんやけど、この夏は暑いし心配やから勘弁してほしい。

夕方から兼太郎さんの落語会。日暮里から千駄木って歩いてすぐやと初めて知った。行った事ある場所も路線が変わって近い駅から歩いてみると、町々の位置関係がわかって面白い。能のお稽古場が会場で、ご贔屓さんがみな優しくてあったかい会なんやけど、なんせ高座が近すぎる。毎度行くたびに噺の間キョロキョロしてまうのやった。

8/3 日

数日前に86歳のお友だち、おたかさんから着信があった。掛けなおしても応答なし、ひとり暮らしやし心配してたがようやくお昼に電話が繋がった。声は想像より数段元気で嬉しい限り。去年は全然ものを食べず、栄養失調になってしまったのを教訓に、今年は仕事と思ってがんばって食べてるらしい。頭も暑さでやられんように図書館で借りてきた小沢昭一の本をせっせと読んでむっちゃおもろいとのこと。なんじゃかんじゃと小一時間も談笑して、涼しくなったら遊びに行きますと約束して電話を切る。あ~はよ暑さが和らいでくれんかな、ってまだお盆前か。

8/4 月

日中はうだるような暑さで頭がぼぉっと気持ち悪い。何とかシャキッとせねばと朝から浴衣で仕事する。帯をしめたらさすがに背筋が伸びるからありがたい。お昼過ぎ、おかぁはんから梅干し届いた!と報告があった。ちぃこい段ボールを開けるとノミが1匹、ぴょんと飛び出したらしい。そういえば荷造りの時にソラちゃんが段ボールに入って寝てたっけか。なんちゅういらんおまけ送ってんねん!

8/5 火

今日は家の前で大工さんたちが外装をやってるらしい、朝っぱらからトンカンの音とすぐそこで話す、どこかの国の言葉が。おしゃべりがひとり混じってるらしい。蒸し風呂のような暑さにこの音は結構体に響く。せや、落語「王子の狐」で有名な王子稲荷神社に行こうと夕方に出発する。歩いていけるくらい近いらしく、高架を渡ると名主の滝公園の木々が見えた。ちょっとでも木があると涼しい。そこから少し過ぎて坂を登ると立派な神社にたどり着いた。狛犬もいはるけどいろんな表情の狐がいっぱいでかわいらしい。お参りをして、参道にある石鍋商店へ。有名なくず餅をお土産に帰る。無添加でその分日持ちもせぇへんけど、むちゃくちゃおいしい。うまいうまいと言いながら公子さんと一緒に食べた。

8/9 月

思い立ったが吉日、目覚まし時計がほしい!と町へ繰り出す。携帯電話で時間を無駄遣いせんようにするため、距離を置くようにしてる試みの一環。朝起きてすぐに携帯を触らんでええようにする事で携帯からもう一歩距離を取りたい。商店街へ行ってみるものの時計屋はもうないし、眼鏡屋では時計の取扱がないとこだけ。さぁどうするかなぁと踏切を渡ってふと顔を上げると、商店街のちょっと先に昔ながらの時計屋さんを発見。店主のおっちゃんから別に何の変哲もない小さい目覚ましをもろて帰ろかなと思ったら、奥からおかみさんが出てきて何じゃかんじゃと世間話。ドイツに住む息子さんがこの夏帰ってきてたらしく、お土産のインスタントスープの作り方が分からんというのでレシピを読んであげた。お孫さんも日本の夏を楽しんだと思い出のアルバムも見せてもらった。ちょっとの買いもんに出ただけで色んな話ができる、チェーン店にはない面白さが十条にはまだ残ってると思う。しかし時計屋のおっちゃんはうちのじいちゃんにどっか似てて優しそうな方やったなぁ。

8/10 日

しのばず寄席で御徒町へ。ちょっと早くに家を出て、意外にもまだ行けてなかった湯島天神さんへお参りに行った。下駄で女坂をおそるおそるのぼっておりて。手すりがないから久しぶりにむっちゃこわかった。とにかく転げ落ちんで良かったと安堵しながら広小路亭へ戻る。今日最高におもろかったのはこしらさんの「死神」。今まで色んな人の聴いたけど、いっちゃんおもろかったんちゃうかな。

8/13 水

今日は古川ロッパのお誕生日でおめでとうさん。今月は日記魔、ロッパの日記を戦前篇から読んどるけど面白い。自分の誕生日でなくてもおいしいもんばっかし食べたはる。

朝からお稲荷さんにお参りして図書館へ。最近は暑くてもっぱら浴衣でうろうろしとるけど、図書館も勿論浴衣。警備のおじちゃんに素敵ですね、なんて声を掛けられて大変に上機嫌でそのまま和菓子屋の狸家へ。狸のかたちをした、世の中でいっちゃんかわいい最中を作ったはる。店に入ると暖簾の向こうから狸のような愛らしいおとうさんが出てきた。思わずほんまの狸の家に訪ねて来た感じ。注文してから奥へ戻って餡子をつめてくれるが…怪しい。奥では元の姿に戻ってんのとちゃうか、なんて思てたら餡子たっぷりの試食をくれはった。やっぱし狸さんは優しい。狸の家を後に、そのまま石鍋商店へも行くと、こちらは狐顔のおばちゃんが迎えてくれた。お稲荷さんのお膝元で狐も狸もお店してんねやなぁとしみじみ思う。お赤飯とくず餅を買うて家路に着く。なんでこんなにお菓子づくしかというと、今日はいつも色々くださる花さんが来はるから甘いもんでお迎えしようってワケ。花さんは今回も大山で買ったキムチをたくさん手に、うちへやってきたのだった。

8/15 金

今月のハイライトはこの日から始まった。前の出稼ぎを辞めて早4ヶ月、引越しも落ち着いたしそろそろ働きに出るかと色々と探すうちに、たまたま近所でええ求人を見つけた。それはどこかというと、大衆演劇場!場内案内のバイトで今日が面接。いつも前を通りながら入ってみたいと思ってた劇場に初めて足を踏み入れた。今春にリニューアルしたらしくえらく綺麗。私のヘンテコリンな経歴の載った履歴書を見せつつ話をしてたら、今までしたデザイン見せれる?と聞かれてどきっとする。そっちの準備もしてたら良かった…と思いつつポートフォリオサイトを見せると、実はデザイナーも募集しようと考えてたというのでありがたすぎる話!!大衆演劇ズブの私はとりあえず現場で働きつつ色んな劇団など勉強し、後々はデザインの部分にも関わる方向で即採用となった。嬉しい!新しい世界や!!帰りに王子神社と王子稲荷へまわって、よくよくお礼を言うて報告した。

8/16 土

初出勤の前に一回どんな感じか観においで、という事で昨日の今日で初の大衆演劇。演目は何と落語の「死神」。今月は死神フィーバーや。話の筋が分かってるからスッと入ってくるし、何より今まで落語で聴いて想像してたのを実際に役者が演じると面白い。子役のお子たちが真っ白に塗って死神役で足元にちょこんと座ってるのがかわいかった。あっちゅう間の1時間、お客さんがハマる魅力を垣間見た感じ。これで毎回違う演目をするってのがすごすぎる。休憩をはさんで舞踊ショー。最初は爆音とライトに目が眩んだけど、慣れるとぐんぐん惹きつけられる。所作が美しくて着物が面白い。表情も豊かでどこを観ても勉強になる。一回別世界へ迷い込んで、終わると現実世界へ急に引き戻された感じ。うわぁ…と余韻に浸ってると若女将に呼ばれ、働くときに着るTシャツを渡される。嗚呼、おもろいとこに来たな、と思いつつ、ここで働くねんなぁと身が引き締まる。

8/17 日

10月のhoro books演芸部主宰の公演に出てもらう和子さんと、旦那さんの茂さんの自宅兼アトリエ・ギャラリーへ、刷り上がったチラシを持って行く。千葉県の師戸(もろと)という、関東の土地勘が薄い私にとっては全く聞いたことも読めもしない場所だが、どうやら関東の人にとってもあんまし馴染みはない所らしい。何しろハイエースのようなバスは1日に2本だけ駅から走ってるという、ドが付く田舎らしく、田舎出身の私ですら駅を降りて、えらいのどかやなぁ~と思う場所やった。バスの時間を和子さんが前もって伝えてくれてはったのやけども、びびって早く着き過ぎてバスの時間まで1時間以上。よし、久しぶりに自然を歩こう!なーんて阿呆な考えを起こし、駅のコンビニで水分と冷たいものを少し買って無謀にも炎天下を歩いた。後から知ったことだがアトリエまでは4キロ弱、酷暑に歩く距離やない。日陰がなくて途中で死にそうになりながら沼と川を越え、竹林の陰で休憩を取りつつ山の方へ。途中にあった神社で、倒れずに着きますようにと腹の底からお願いをして山を越えると、もう一段階上のほんまの田舎!おうちが大きいのは勿論やけど、たっぷりのお庭がついてる。ぜーぜー言いながら何とかたどり着き、アトリエで涼みながら紫蘇ジュースをいただいた。ギャラリーへ来てたお客さんと談笑し、ようやく生き返ってから植田工さんの展示を拝見。茂さんとの絵の合作が面白かった。お昼食べてきな、とおいしいごはんまでいただいてギャラリーの周りを長靴で散策。林の中には猪用の罠が仕掛けてあるからひっかからないでね!との言葉を胸に、木々が生茂る庭を歩いた。久しぶりに緑がいっぱいで空も広い。自然はええなぁ~なんてあちこち歩いた。近くに住むトルコ人がエミューとヤギと羊と鶏飼ってるから見に行こ!とみんなで行くと、思いの外たくさんいてちょっとした動物園みたいな感じ。羊は毛を刈ってもらってなくて熱中症みたいにすみっこの陰でしんどそうやった。夕方までのんびりさしてもろて、帰りはさすがに車で駅まで送っていただいた。そっから電車で汗をキンッキンに冷やされたから大変。ちょっと気持ち悪なって、家の近くの蕎麦屋に寄ってきつねうどんをすすってから帰る。疲れてぼんやりしながら、関西の透き通ったおだしのきつねさんを想像してたら、黒い汁のおうどんでびっくりした。せや、ここ東京やったわ。

今日はアホみたいに歩いて疲れた1日やったけど、色んな人に会うて楽しい日やった。

8/22 金

いよいよ初出勤でドキドキ。家から劇場までは直線で10分弱で行けるけど、お稲荷さんへお参りして回り道してから行く。朝にちょっと散歩できるのはむっちゃええねんけど、なんせ暑い。涼しなってくれたらちょうど良さそうやのに。出勤して掃除から始まり、お客さん入れて…と何となく1日の流れを見る。席の予約が電話受付やからなんせ電話がよう鳴る。電話ってあんまし得意じゃないけど、この際克服できそうやわ。初日やしあたふたしてる間に1日目が終わった。ほんで今日は出稼ぎ先決まってのお祝いという事で花さんとごはん。近くにはるき悦巳先生の漫画に出てきそうなお好み焼き屋さんがあるというので公子さんと3人で行った。大阪出身のおっちゃんとバレイを今でもやっとるというシャッキリしたおかみさんのお店で、東京で初めておいしいお好み焼きを食べた。人も味も全然気取ってなくて、むっちゃええとこ近くにあって最高やわ。

8/26 火

今日は待ちに待った12月公演の稽古の日。12月は噺家と役者で落語「一眼國」をやるという趣向で、兼太郎さんと黒テントの役者の初顔合わせ。公子さんは待ちに待ちすぎて体調不良。ここのところむちゃくちゃ暑くて熱中症っぽくもあるし、とにかく体調悪そうで心配。今日は行くのを断念して代わりに私が座布団抱えて稽古場へ向かう。到着してすぐ、役者さんたちの顔につける、ひとつ目の試作を貼ってもらう。意外に大丈夫そうやし次は布選びに行かにゃならん。そうこうしてると兼太郎さんが到着、一席通しで「一眼國」をやってもらう。それを録画さしてもろて、後は劇団の方で役者の動きを練ってもらう。どういう風になるのか楽しみ。

一回目の稽古を終えて、みんなでごはんへ行った。酒が入ってみんなが打ち解けて、それが今日の一番の収穫やったと思う。

8/27 水

今日も演芸場へ。夕方まで働いて、帰りに銭湯で汗を流し、お肉屋さんでコロッケと、宵の口まで開けてくれてはったお豆腐屋さんでお豆腐とお揚げさん買うて、帰って食べて寝る…なんて贅沢な暮らしやろうと布団の上でしみじみ感じた。

8/30 土

今日は演芸場の楽日。昼公演が終わったら大掃除~と聞いていたから、入った事ない裏の方が見れるのか、とちょっとワクワクしておった。1ヶ月ごとに劇団が移動するんやけど、すごい荷物でさながら引越しそのもの。これを毎月やってる劇団の方々ってすごいなぁ…と感心した。演者の方々がはけると楽屋の掃除。迷路のように部屋が並んでて色々新鮮。隅々まで掃除して、早く終わったからと若女将がみんなを焼肉に連れてってくれはった。まだ働き始めて5日くらいやのに、ありがたすぎる!ほんまに現場が一丸となって働くとこやねんなぁとしみじみ感じた。

精霊馬たち(1)

新井卓目を瞑ると、いつもおなじ景色が見える。ヤマユリの大群落がみなおなじ背丈に咲き誇り、その見事な顔のひとつひとつに、ほそやかな篠竹の支柱が添えられている。そり返った花弁にとまった塩辛蜻蛉が微動だにせず、その複眼に千の空を映していた。慈悲、抜苦与楽。抹香臭い語彙しか見あたらぬその光景は、この世の極楽に違いないと思った。山の冷気を含んだ微風が、死者たちの一年ぶりの訪れを告げていた。殺戮者たちが思う存分にこどもたちの命を踏み躙り、それでも何事もなかったかのように回転する世界の一隅からその場所がどれほど隔たっていようとも、それら極楽と地獄のどちらも、ヒトの手が生み出す景色であることに違いはない。三ヶ月の日本帰国は長い盆の里帰りだったのかもしれない。今は、そう思う。

ひと月ほど一緒に帰国していた連れとこどもは六月下旬、一足先にベルリンに帰り、生まれ育った家で何年かぶりのひとりの時間が始まった。抱えていた仕事のあれこれで一週、二週があっというまに過ぎ、ようやく一呼吸、久しぶりにお会いしたと思っていた人々と連絡をとり始めた。

今回は必ず、特に心に決めていたのは第五福竜丸平和協会顧問の山村茂雄さんだった。山村さんは震災のすぐあとに出会ってから変わらず、事あるごと気にかけてくれ、批判と激励をつづけてくださった恩師である。山村さん行きつけの新橋の寿司屋にでもお誘いしよう、とアドレス帳を検索した途端、第五福竜丸展示館から電話が入った。あまりのタイミングになにか誤発信でもしたのだろうか、と怪しみつつ通話をオンにすると、久しぶりです、と、学芸員の安田和也さんの声が聞こえた。そうか、とその声の調子から分かってしまい、果たしてそれは、数日前に山村さんが逝去されたという報せと、わたしが以前撮影したポートレイトを遺影に使いたいがよいか、というお尋ねだった。

その写真は飯能市にある真言宗智山派寺院、金蔵寺の山門で、コロナ禍が始まる前の年の秋口に撮影したものだった。まだ夏の湿り気と暑熱が残るよく晴れた日で、山村さん一家と、山村さんのご著書『晴れた日に 雨の日に』(現代企画室、2020年)のための撮影だったから、編集の小倉裕介さんも一緒だったと思う。山村さんが少年時代を過ごした寺の境内で撮り終え、帰りみち、おいしい鰻をご馳走になったはずだ。

通夜で、抜けるような笑顔を湛えるその写真に再会した。参列者の中には日本被団協の田中熙巳(てるみ)さんの姿もみえた。原水爆禁止日本協議会時代、山村さんが編集に携わった伝説的作品集『Hiroshima Nagasaki Document 1961』における長崎行をなぞる旅をしたこと。閏日に件の寿司屋に集まる、恒例の誕生会のこと。たくさんの思い出が駆けめぐり、人ひとりの仕事とは思えない山村さんの活動に触れる弔辞や弔電が読みあげられるあいだ、わたしは通りに駆け出して大声で叫びたかった──みなさん、核廃絶の闘いに一生涯をかけ、東松照明を長崎に導き、若い世代を励ましつづけ、片時も詩の心を忘れなかった偉大な男が、いま、さよならを告げているんですよ!と。まあそんなことより一杯、近くに〇〇という店があってね……という山村さんの声が今にも聞こえてきそうだったが、あとに残された者として寂しい、やるせないものは致し方がない。

写真家・民俗学者の内藤正敏さんの訃報に触れたのは、その翌週だった。

内藤さんに初めてお会いしたのは2015年か2016年の初夏、当時遠野市博物館館長だった民俗学者・赤坂憲雄さんの計らいで、鼎談、というかたちの催しに呼んでいただいたときのことだ。震災の前年から東北に通うようになって以来、たとえば内藤さんの『遠野物語』(春秋社、1983年)を写真というメディウムによる前人未到の到達点として見つめてきたので、ご本人にお会いする思いもよらぬ機会にとても緊張したことを思い出す。

その日、博物館の会議室に通され、所在なく本を読むふりをしていると、ややあって内藤さんが到着した。内藤さんは会うなり、あなたの仕事には知性と品性があるんですね、なかなか珍しいことだ。とわたしの目を見据えて言った。どう応えたか、たぶん変な声しかでなかったと思うが、山村さんといい、内藤さんといい、人並みならぬ魂は一瞬で相手の心をとらえて離さない。

鼎談は、ほとんど内藤さんの独壇場となった。アナログ・スライドを持参した内藤さんは、次、次、とカルーセルを回しながら始まりも終わりもない記憶のクラスターに分け入って行った。一つの物語はいくつもの枝に分かれ、立ち消えたかと思えば別の場所に返り咲いた。南方熊楠もきっとこんなふうに話したのだろう、と変に合点しながら、無限に分岐、結合するシナプスとして垣間見る、内藤正敏という生態系の一端に身を浸すのは、わたしにとって至福の時間だった。

内藤さんが東北芸術工科大学で教鞭をとっていたとき、キャンパスに散歩に来る幼稚園児たちが内藤さんによくなついていたという。内藤さんは芝生に腰を下ろして、そのこどもたちに大学生にするのとおなじ講義をしたが、こどもたちはそれに聞き入っていた──さもありなん、とやはり変に合点しながら、後日赤坂さんから伺ったその逸話を、記憶の大切なところにそっと置いた。

宇宙のように深遠な青空に、百日紅の花がフラクタルな輪郭を刻んでいた。修験の法螺貝が響きわたり、僧侶の読経が始まった。内藤さんの葬儀は、神仏習合そのものだった。実際には二度、三度しかお会いできなかった内藤さんに、お別れの挨拶をすることを許されたのは、宇宙からの贈りものだと思った。

ほんらい写真は、写真という表現形式としてあるわけではない。それはメディウム=媒介するものであり、眼に視えず耳に聴こえない世界の振動に向けられた傷つきやすい感覚器のひとつだ。のみこみやすさ、伝わりやすさばかりに囚われ息の継ぎかたも忘れそうな喧騒のなかで、これから写真を学ぶ人はいっときでも内藤さんの仕事に目を向けてほしい、と思う。と同時に、そんなことをわたしが強調するまでもなく、呼吸する皮膚のようにざわめき、ヒトならぬ世界に向けて触手をのばすそれらイメージを、わたしたちの魂が本当に必要とする時代がいずれ到来するだろう、とも考えた。

八十年目の太陽はすべてを灼きつくすかのように燃え、広島、長崎、東京をめぐる三千四百キロの旅が目前に迫っていた。

(つづく)

*山村さん、内藤さんのことは、こちらの文章に詳しく出てきます:

・新井卓『百の太陽/百の鏡 写真と記憶の汀』岩波書店、2023年

・新井卓『炭取をまわす死者たち──『遠野物語』とモノ、イメージ、浦田穂一をめぐる覚書』現代思想2022年7月臨時増刊号 総特集=遠野物語を読む、青土社、2022年

日常

笠井瑞丈モギがいなくなって2ヶ月が過ぎる

ナギとハギは変わらずの日々を過ごしている

いなくなってしまった事が嘘かのように

朝は決まって二人の大合唱から始まり

寝床から目をパチパチさせ降りてくる

それに合わせてなおかさんも起床

2人の朝ごはんを準備する

大好きな小松菜をパクパク平らげ

しばらく散歩をしてから

お気にりの枕の上で昼寝

ハッと起き慌てて

トイレに駆け込むかのように

産卵室に飛んでいき籠って卵を産む

そして暗くなればまた寝床に戻る

このサイクルの繰り返しだ

人間の生活とたいして変わらない

以前は箪笥の上に置いた

テレビの上が寝床だった

モギはそこから落下した

その結果具合を悪くした

もうそのような悲劇が起きないよう

テレビを撤去して代わりに丸い籐を置く

そこに引越ししてもらうことにした

気に入らなかったらどうしようと思いながら

最初はテレビがなくなったことに戸惑いながらも

新しい引越し先に夜は自分たちで

戻るようになったので一安心

一週間もすれば大のお気に入れの場所に変わる

今ではずっとそこにいて

あまり降りてこない日もある

気づけば生活習慣になるものだ

モギがいなくなってしまった事も

だだ実在していたものが

今は想像に変わってしまった

時間はそのように

人を割り切らせてしまう

人は時間と共に忘れていくもの

でもきっとまだまだ忘れられない自分がいる

『アフリカ』を続けて(51)

下窪俊哉 水色の紙に、切り絵のガーベラが1輪、あとはいつものように 8/2025 アフリカ の文字があるだけ。先月、完成した『アフリカ』最新号(vol.37/2025年8月号)の表紙である。今回は少し凝っていて、切り絵の原画がどのようなものかはp53に載せているが、装幀の守安涼くんはガーベラの背景を大きくひろげ、空間の奥行きを深いものにしている。

切り絵の作者・向谷陽子さんが事故に遭い急逝してから、ちょうど2年がたった。私にはまだ、いまも、切り絵の新作がまた届くのではないか、という予感が残っている。スキャンしてメールで送ってきたということは一度もないのだ。必ず速達で、原画が届く。私はその切り絵を傍に置いて、また『アフリカ』をつくるのだ。

今回、表紙に使わせてもらったガーベラは、亡くなった後、切り絵にかんする記録を整理しているときに、それが以前『アフリカ』誌面に発表したものとは別の作品であることに気づいた。vol.11(2011年6月号)に載っているガーベラは2輪で、向谷さんを追悼する号になったvol.35(2023年11月号)にはカラーで掲載してある。その2作は、背景の色合いも違うし、作風にも変化が見られることから、同時期に制作された別バージョンとは言い難い。1輪のガーベラは数年後、アフリカキカクのグループ展に出すにあたって制作されたものだろうと私は推察している。その際、向谷さんはこれが新作だとは伝えてこなかった(と私は記憶している)。したがって私も、以前の作品を展示しているつもりでいたはずだ。自分の目のいい加減さに呆れるが、その時は他にもいろんなものを展示したので、切り絵に集中していなかったという事情もある。彼女はほくそ笑んでいたかもしれない。よし、気づかれていないぞ、と。

それにしても、どうして1輪なのだろう。孤高、ということだろうか。どちらにしても、ガーベラの花束を切り出そうとはしていないわけだ。2輪のガーベラは、寄り添っているようにも見える。背の高い方の赤い花のガーベラが、再制作の際にも切り絵の中に残って、立ちすくんでいるように私には感じられる。いま、ハッとしたのだが、赤い花は、あるひとのイメージではないか。ガーベラは向谷さんの好きな花だから、作者本人の自画像のようなものだとばかり思っていた。

今号の巻頭に「「藤橋」覚え書き」を書いているスズキヒロミさんは、SNSでこんなことを言っていた。

今号の表紙、『アフリカ』にしては珍しく質感のある紙を使ったのかな? と思ったら、触ってみるとそれは印刷で、いつもの色上質紙だった。つまりこの質感の部分は、向谷さんの切り絵の画面の一部だったのだ。そこで気がついたのは、切り絵を観る時、私は無意識に「切られたものだけ」を絵として見ていたのかな、ということだ。それ以外の部分を私は背景とか、もっと言うと台紙としてしか認識してこなかったのかもしれない。でも切り絵は「絵」なのだから、主たるモチーフの外側であっても画面内なら絵なのである。(中略)向谷さんの切り絵の表紙を見ながら、この花の咲いているこの日は晴れているのだろうか、それとも曇っているのだろうか、あるいは雨上がりなのか、と思う。

それは『アフリカ』を手にして、読む人のひとりひとりに(どう感じるか)聞いてみたい気がする。私には、向谷さんのガーベラは晴れた空の下に咲いているようにしか思えないが、もしかしたら天気雨には降られているかもしれない。

前回、書きそびれてしまったが、今号には黒砂水路さんが久しぶりに「校正後記?」を寄せている。『アフリカ』の校正にかんする裏話ではなく、校正の仕事の裏話で、「少し前、ちょっとした人気作家の長篇小説を校正した」時の話。私と日沖直也さんとの対話で、編集後記に雑記を書く話が出てくるが、黒砂さんもその影響を受けている?

最新号で「正月日記二〇二五」を書いている坂崎麻結さんとは住んでいる場所が近いので、久しぶりに会ってお喋りをした。坂崎さんは最近、横浜の「本屋象の旅」の中の小さな本屋「SCENT OF BOOKS」で『アフリカ』を販売してくれているのだが、そこへ行けば「いつでもアフリカの最新号が買える、という状態にしておけたらいいな」とのこと。

お喋りしながら差し出された小冊子があり、タイトルは『writing swimming 書きおよぐ日々』、『FAT magazine』という雑誌に発表された坂崎さんのエッセイを集めたものだ。シカゴに住むアーティストと交換したZINE、「ねずみくん」の絵本シリーズ、ポール・オースターの文庫本、河田桟『くらやみに、馬といる』、晶文社の「ダウンタウン・ブックス」、『小島武イラストブック』などの本の紹介をしつつ、自分にとって大切なもの・ことは何なのかを探る小文集で、冊子の後半にゆくにしたがって話の中心は本というよりも、暮らしの中の細部や、家族との会話や、人との出合いになっていることがとても印象に残った。B6サイズ、表紙を含めて32ページの小さな本の中で、書き手の中に何かしらの変化が起こっており、それを隠さず表現している。

その最後に収録されている「一冊の本が、その夜を連れてくる」には、『ジャズ詩大全』の著者との邂逅がある。私も昔から図書館にある『ジャズ詩大全』にはお世話になってきたが、その本を書いたのがどんな人なのかということには、気を向けたことがなかった。『ジャズ詩大全』は「1990年から2006年にかけて別巻を含む全22巻が刊行され、900曲以上」のジャズ・スタンダードを中心としたアメリカン・ポップソングの歌詞が取り上げられていて、坂崎さんは旅先の図書館で、そのシリーズの1冊と出合ったそうだ。その本の著者は村尾陸男さんというピアニストで、「横浜・関内のファーラウトというジャズクラブを運営していることもわかった」。徒歩で行っても30分くらいの場所である。ある夜、坂崎さんはふらっとその店を訪ねてみる。夜の9時を過ぎていたせいか、客は坂崎さんだけだった。あとお店にいるのは村尾さんと、もうひとりの「演奏者」、具体的に書いてないのだがベーシストではないかという気がする。少し引用しよう。

ホットコーヒーを頼むと、カップをコーヒーメーカーにセットして、「じゃあ、コーヒーが入るまで2、3曲やりましょうか」と小さな声でつぶやき、いきなりそれが始まった。1曲目は「イパネマの娘」。村尾さんは演奏を始める前に、思い出話をするように曲について語りだす。

それが『ジャズ詩大全』の著者だと知った今、私には何とも羨ましい状況である。坂崎さんはその時の、村尾さんの声を、そこに書き残している。ほんとうにその声が、聴こえてくるようだ。書き手は耳になり、聴いている。読んでいる私も、その声をありありと感じる。5曲分の語りが書き残されているが、何曲目を引用しようか迷うところだ。どれも味わい深い。

3曲目は「ケアレス・ラブ」。これは誰が作ったかわからないくらい古いジャズの曲。南北戦争が終わって、それから30年くらいたって、やっとジャズの形ができてきた。ブルースは当時、バーでギャラなしでチップもらって、また別のバーに移って演奏していた。別の街まで貨物線にただ乗りして、人種差別があってホテルには泊まれないから女の人の家に泊まっていた。また別のバー、また別の女の人、それを繰り返す。この無慈悲な恋の歌は20番くらいまであってね、みんな歌いながらつけ足していったんだ。ぼくが歌うのは5番くらいまでなんですけどね。バーの女性側からの歌もある。

自分もそこにいて、一緒に聴いているようだ。音楽は聴こえなくても、声は聴こえている。歌のことば(歌詞)も書き写し方によっては、音楽が聴こえてくるようになるかもしれない。文章の役割とは、きっとそういうことなのだろう。『ジャズ詩大全』は日本語で書かれているわけだから、ジャズ・スタンダードの音を日本語で書き残そうとした労作なのかもしれない。その本の内容については、坂崎さんはまだ深く書き込んでいないが、いつかやればよいのではないかという気がする。

その時、村尾さんは80代、その文章を書いた後で、掲載誌を持って再びファーラウトを訪ねたら、「施設に入られたので、もう店には出られない」と引き継いだ方から言われたとか。まさに一期一会! その時は、その時にだけあり、その後には、もうないのである。

私は自分の原点を思い返すと、「書くべきことは何もない」という実感があった。見ず知らずの誰かに語れるような何かを自分は持っているだろうか、と考えた時に、持っていないだろうと強く感じた。「書くべきことは何もない。ただ、方法論はある」ということだった。つまり、何を書くのか、というのはよくわからないが、どう書くのか、ということについては深く考えていた。

今度の『アフリカ』でRTさんが「潜る」という文章の中で「何を描くか、どう描くか、どちらかというと何を描くかが大事だと思っていた。しかしどう描くか、どうやって伝えるか、無意識のうちにではあるが考えてはいた」と書いている。これは私の体験とは真逆と言えそうだ。私はいつも意識して「どう描くか」を考えながら書き続け、時間をかけて「何を描くか」に行き着くのである。その先には「なぜ書くのか」があるだろう。自分が書かなければいけない理由は、何だろうか。

2017年の夏、その頃、親しくしていた吉祥寺美術学院でイベントの企画をたくさんする中で、福間健二さんをゲストに呼んで詩のワークショップを開いたことがあった。その日、何かの話の流れで、福間さんから聞いた話を私は忘れられない。一言一句覚えているわけではないのだが、「作家というのは、書くことがなくても毎日書いている人のことである」という趣旨のことを言われた。その時、私はハッとした。なるほど、何か伝えたいことがあって書くというのなら、誰でもやる。でも作家というのは、それ以前から書いている人である、ということだ。

私には、それは要するに自分自身のことなのだった。

いまは生々しく思える。「何を書く(描く)か」なんて、書き手の中に元々あるものではないのだ、と。

それぞれの負荷、完全に愉しい(付ふ

芦川和樹球根を

持ち運ぶアーム、をしまって

空腹を企画する持続する見ているっ

フロッピーが泳ぐ、用のプールで泳ぐ

のを、断わって。沼にとけこむ、牛

根性だけど、状態や型番、花占いでは

虫さ

てめえの目玉。大角、オオツノ。

プリンを冷やしているみたい

△▲▲△▲△△▲▲△▲△△▲▲△▲△

△▲▲△△▲▲△△▲▲△△▲▲△△▲

オクトーバーは

もう隣あうほど希釈されて

横側がざらっとしていた

壺、花瓶

に沼が保存されているようだ深、

そう

マーカーで囲って、つよめよう

囲ってしまおうにぶいロビーで寝て

いるところを。マーカーはブルー系が

このみですけど、レモンもすきです

囲っえるのならとりあえず何色でもいいよ

川

往生際の足どりが祭りのようで、オ

オツノ

は雪をとめて火を扱う

雑木林

あくびだわ、空からあくびが降ってくる

(きょうの仕事はすんだのかしら)

きょうの仕事はすんだのだった

歯を分捕って

あした天気になあれよる、夜、思う

文

カエルになり果てた、失礼だ

玉ねぎを丸呑みにした、ら?歌う

こめかみにとまる虻

あ、ぶ にとまる牛若丸(ただいまー)

___

にもし聞いてみて大丈夫そうならもし

もしかして、荷物貨物の引き渡しを。やぶれた箇所にセロテープ、タイプの、ときにはゼリー状の、保護修復根性がやってくるとほとほ。皮に、皮の代わりに、皮に変わって、そのなかにちょっとした小部屋をつくりました。牛若丸が住みます。霧き、り。足す。

むもーままめ(50)ヴィーナスフォート跡地訪問の巻

工藤あかね かつてお台場は恵比寿ガーデンプレイスと並ぶ人気のデートスポットだった。いや、いまだってじゅうぶん人気かもしれないのだけれど、当時はあのエリア一体に向かうところ敵なしのオーラが漂っていて、週末ともなれば大勢の人が押しかけていた。フジテレビの球体展望室、レインボーブリッジ、観覧車、室内遊園地、お台場海浜公園、水上バス、ショッピングエリアをつなぐ巡回バス…見どころがとにかく多かった。街全体が今でいう「パリピ」というか、あからさまに調子に乗った感じで、道ゆく人々や親子連れもなんとなくおしゃれ。街にはヤシの木が植えられていて、海沿いにはハワイ料理を出す店もあり、開放感抜群。ちょっとしたリゾート気分も味わえた。

そんな街の一角には「ヴィーナスフォート」という室内ショッピングパークがあった。1999年開業だからバブルが崩壊して数年後のことである。バブル景気の最中、港区にあったジュリアナ東京のお立ち台で扇をひらめかせていたワンレン&ボディコンの女性たちは、バブル崩壊後にはお台場のヴィーナスフォートの噴水広場の真ん中で身をくねらせる、白肌の石像に変わってしまったかのようだった。エリア内は中世ヨーロッパの街並み風に整えられ、見上げれば空は刻々と色合いを変える演出までなされていた。ディズニーシーと同じで、偽物とわかっていながらテーマ性を楽しむ架空のヨーロッパ。イタリアでもフランスでも現地に行けば本物の街並みを見られるけれど、人が暮らす街は清潔&快適&安全とはかぎらない。だから、お金や時間をかけなくても、おしゃれでちょっとした旅気分を味わえる場所というのは、重宝されるものだ。昭和の人々が、ハワイのかわりに宮崎や熱海、そして常磐ハワイアンセンターへおもむき、温泉もアトラクションもショーも楽しみたい人が船橋ヘルスセンターを目指したのと大した変わりはない。

だがその後、日本経済が低迷するとともにお台場の街の活気も失われてゆく。都市開発が頓挫し、パレットタウンが閉館、ヴィーナスフォートは2022年に閉業した。大江戸温泉物語もなくなってしまった。そもそもそんなにアクセスの良いところではないし、目的がなくても行けばなんとなく楽しい街から、目的がないなら行く必要のない場所になってしまっていた。

ところがそんなヴィーナスフォート跡地が、なんと演劇空間となって生まれ変わったのである。その名も「イマーシヴフォート東京」。館内はかつてのヴィーナスフォートそのまま。噴水広場を起点に放射線状に広がる道の奥に、同時多発的に上演できる演劇空間が広がっている。わたしが参加したのは「ザ・シャーロック」。あのシャーロック・ホームズとワトソンが出てくる、イマーシヴフォートオリジナルストーリー。俳優たちは舞台上ではなく、エリア内を闊歩し自分の時間軸で事件の真相に迫ろうとするのだが、観客は登場人物の誰かについていっても良いし、どこかで油を売っていてもなんとかなる、という仕掛け。過去にわたしはフランチェスカ・レロイ作曲の観客回遊型オペラ「THE鍵KEY」に出演したことがあるのだが、一度に全てを見ることができない仕掛けだったので、リピート希望の方がとても多かった。観客は4つの部屋を自由に観て回るのだが、それでも話の辻褄が合うように作曲家によってうまく設計されていた。上演中は他の部屋で何が起こっているか気になっても見に行くことができなかったし、観客が自分の意思で見聞きするものを選べる趣向の作品がどんな感じなのか、観客として体験してみたかったのだ。

噴水広場で開演時間まで待機し、時間になると体験する作品のゲート受付が始まる。コインロッカーは値段が高いので、荷物は少ないほうがいい。2時間暗い館内を歩き回り、階段を登ったり降りたりするので履きなれた靴がおすすめ。お手洗いは先に済ます。ある程度は水分補給しておく。はじめに真っ赤な照明の当たるバーのような空間に通され、手渡された黒いスカーフを三角形にして折り、目の下から後頭部に沿わせて後ろで結ぶ。この時点で強盗犯みたいな姿になったが、演劇開始後は私語禁止、写真の写り込みで個人が特定されないようにしたい、という主催者側の工夫なのだろう。教会の時計広場に集められ演劇スタート。街の中には疲れたら座れるように椅子の配慮もあったが、利用している人は少ない。出演者はハーメルンの笛吹き男みたいに、行く先々で行列をひきつれて歩くことになるのだが、とにかく早足だ。観客は絶対に走るなと主催者から念を押されているので、走りたくなってもマナーを守り、結局出演者を見逃してしまったりもする。誰かを追っている最中にとつぜん遠くから悲鳴が聞こえたり、怒声が聞こえたりするので、ついてゆく人をその場のフィーリングで変え、また面白そうな人を見つけては話し声に聞き耳を立てる。

事件の真相はちょっとトンデモ系が入ってくるとはいえ、2時間ものあいだ俳優たちと一緒に、中世ヨーロッパの街並みの中で生きている感覚になれるのは、ちょっとクセになりそうな経験だった。終演後はこの演目に参加した人専用のドリンクが配られるのだが、さんざん歩き回った後にのむドリンクがこれまたおいしいのなんの。同じ色のドリンクを飲む人と、自分が何をみたか情報交換できるようになっているらしいのだが、照れ屋には向かない。婚活中の人には、もしかして、きっかけ作りとして有効だったりして。そうだ、あそこで婚活パーティーやればいいのに。ちなみに、2時間歩き回るイベントだったせいなのか、10代~30代の姿が多め。わたしは参加者の中でおそらく最高齢だったと思うが、面白さにつられて2時間歩いても疲れなかった。これ、もしかしたらウォーキングの歩数を楽しく稼ぎたい人にもってこいなのでは…。お台場は一区画が大きいからただでさえ歩くし、さらにイベント中も歩けば、けっこうな運動量になるはず。演劇が好きな人、特定の役者さんのファン、暇さえあればスマホで動画を見ちゃう人、みんなで別ルートを歩いてわいわい答え合わせをしたい人、ひとり遊びが好きな人、ヴィーナスフォートが青春の地だった人、運動量を無理なく増やしたい人、いろんな人におすすめの演劇体験。シャーロック・ホームズのストーリー以外にも面白そうな作品が並んでいるので、自分好みのものを選ぶ楽しさもある。

そうそう、一緒に行った夫はヴィーナスフォートがはじめてだったもよう。エリア内の天井を見上げて、「すごい!!本物の空みたい!!」と無邪気に声を上げていた。その間わたしは、はじめて見たような、そうでもないような曖昧な微笑みでやりすごした。うん、ここは遊びに来たことあるからね。友達とも母とも来たし、えーっと、えーっとあとはなんだっけ。

夜の山に登る(6)

植松眞人 最終ののぞみに乗ろうと、東京駅に向かったんやけど、あんた知ってるか。週末の新幹線の最終って、意外に混んでるんやで。自由席に座ろうと思て並んでたんやけど、うまいこと座れずや。通路に立ったら、嫌な顔されるから、連結部分近くの荷物置き場に体を沈めて新大阪に向かった。東京、品川、新横浜と過ぎて、僕は名古屋に着くまでの間、じっと窓の外を見てた。僕の疲れた顔が窓に映ってた。じっと自分の顔を見てたら、なんや、あんたと向き合ってるようなそんな気持ちになってきた。不思議なもんやで。僕がな、あんた六甲山におるんやろ、って聞いたら、そや、六甲山におるんや、言うて窓に映った僕の顔があんたの代わりに答えよるんや。

「やっぱり、寒いの苦手やから海へは行かへんかったんか」

「そうや。寒いし、海は風がきついやろ」

「六甲山のどの辺におるんや」

「高山植物園のバス停あるやろ。あの近くや」

「あんなとこで火焚いたらばれるやろ」

「大丈夫や。この時期、植物園はえらい早くしまってしまうから」

「もう六甲山に入って三日くらいたつんやな」

「そうや」

「次、行くとこは決まったんか」

「そうやな。もう決まってる」

行くとこが決まったと言われたら、なんやその先を聞くのが怖なってなあ。窓に映ったあんたの顔、いや、ホンマは僕の顔をじっと眺めてしもた。そしたら、その顔がニヤッと笑いよった。

「なに笑てんねん。きしょく悪いなあ」

僕がそういうた途端に、急に大きなビルの光が差し込んできて、窓に映ってた顔が掻き消された。都会の光の渦の中に飲み込まれて、もうなんにも窓には映らんようになった。

新大阪についたのは、日付が変わる少し前や。僕はタクシーで、予約してあった三ノ宮駅近くのビジネスホテルに泊まった。ホテルの窓から六甲山が見えるかもしれんと、窓を開けてみたけど、真っ暗で何にも見えんかった。翌日になって見えんかったわけがわかったわ。窓の向こうはほんの十五センチくらいで隣のビルの壁や。真っ暗ななかでは、ものすごい広大な闇が広がっているように思えたんやけどな。僕は真横のビルの壁をじっと意味ありげな顔をして見つめてたというわけや。間抜けやろ。ほんまに間抜けや。

朝、早めにチェックアウトして、ホテルを出ると、坂道の上に六甲山が見えた。えらいええ天気やったなあ。(つづく)

しもた屋之噺(284)

杉山洋一南馬込近くの大森駅に降り立つと、日本考古学発祥の地、と書かれた銅像があって、なるほど、教科書で学んだ大森貝塚がほど近いのです。紀元前3000年くらい、箱根山や富士山の噴火が続き、気温は下がって植物も育たず、食料はいよいよ欠乏し、人口もすっかり減少した古代人のコミュニティがこの大森のあたりに集い、海産物で生き長らえたわけです。阪神淡路大震災を体験した義父が、南海トラフ地震、地下直下型地震が、富士山噴火を誘発する可能性だってあるわけでしょう、こわいよね、と話していたのを、思い出しました。

相変わらず世界中で諍いは絶えず、むしろ増えているように感じられるけれど、地球規模で考えれば、本来ちっぽけな蟻にも満たない我々の姿を、折に触れて思い起こしておく必要はあるかもしれません。その上で、自分はなぜ生きているのか、どう生きているのか、音楽は何をうたっているのか、なぜうたっているのか振返る時間も、或いは有意義なのかもしれません。

—

8月某日 ミラノ自宅

原稿が書きあがって床に入ったのが朝の4時半。夕方から酷い嵐。漸く出版社からウンガレッティとデ・ヴィータの詩を印刷する許可が下りた。水牛に第二次世界大戦中のイタリア・ジャズ音楽事情を書いたが、ムッソリーニの四男、ロマーノ・ムッソリーニが、戦後、ジャズ・ピアニストとして活躍したことは日本でも知られているのだろうか。戦前は、ベニート・ムッソリーニのヴァイオリンをロマーノがピアノで伴奏していた話や、戦後、ロマーノは長く偽名を使って演奏活動をしなければならなかった話などを聞くと、戦争は誰も幸せにもしないと思う。スロベニアはイスラエルへの輸出禁止を発表。

8月某日 ミラノ自宅

野坂さんの「夢の鳥」演奏譜が送られてきた。久しぶりに聴き直すと、お母様の名前で作った調絃と娘さんの名前で作った調絃が重なりあう部分が妙に心に沁みるようであった。わたしも沢井さんのように、「夢の鳥」を弾きたい、とメッセージに書かれていた。

沢井さんの「待春賦」の録音を聴いたとき、初めて書いた17絃の曲から、復元五絃琴、七絃琴、色々と書かせていただいたものが、全て音に編みこまれていることに感嘆したものだ。

8月某日 ミラノ自宅

NHKのラジオニュースをつけると、静岡で42度を記録したと言っている。広島原爆投下から80年。テニアン島市長が、戦没者へ哀悼の意を評していた。「絶対に戦争をやってはいけない」という被爆者の声のあとに、ネタニヤフ首相、ガザを全面侵攻の構え、と報道している。米国、ウィルコフ特使がプーチン大統領と会談したとも伝えている。核爆弾など、この世界から無くしてほしいと思うけれど、今更核を手放す国が存在するのか、この現状を鑑みれば想像もできない。

8月某日 ミラノ自宅

小さな定食屋の店先の品書きのところで、1曲パラパラと譜読みをして、折角来たからと昼食に中に入る夢をみる。コの字形のカウンター席のみ、犇めく店内で女将さんの娘と思しき小児が、「おかあちゃん、あれなあ」と大阪弁で話しだしたところで目が覚めた。気が付けば、風呂場の窓の外、同じ声の女児が伊語で母親に話しかけていた。

ネタニヤフ首相、ガザ占領政策を正式発表。トランプ大統領、プーチン大統領とのアラスカ会談発表。勝てば官軍。核の廃絶など、どうすれば実現可能なのか。

8月某日 ミラノ自宅

高校時代好きだった、ナナ・カイミが5月に亡くなっていたと知る。4月に伊左治君の演奏に少しだけ参加したが、なるほど彼の打楽器パートは、ブラジル音楽のなつかしさに似ていた、と今頃になって気づく。ラヴェンナ通りの家を通りかかると、庭に黒虎猫が昼寝していた。その姿が、昔いなくなったチビに少しだけ似ている気がする。

フランスやイタリアの朝のラジオニュースは、まずアルジャジーラ記者ら5人イスラエル軍爆撃を受け死亡のニュースから始まった。オーストラリアがパレスチナ国家承認を発表。ニュージーランドも同じ意向だと伝えている。

8月某日 ミラノ自宅

マンカのアンサンブル曲を読む。町田の実家にある箪笥の上には、マンカとピサーティ、田中吉史君と一緒に湖畔で微笑む写真が飾られていて、みな若い。25年前に田中君がミラノを訪れた時のもので、よく覚えていないが、マンカの車でピサーティのモンテイーゾラの別荘を訪れたのではなかったか。モンテイーゾラはイゼオ湖にうかぶ島だから、どこかから渡し舟で島に渡ったはずだ。ぼんやりした記憶が甦ってくる気もするが、想像力がつくりだした幻想かもしれない。彼がこの島で、兎を屠ったときのことだけはよく覚えている。本来は棍棒だかの一撃で仕留めなければいけないのを、うまく出来ずに兎を苦しめてしまった、もうやらない、と話していた。

写真に写っている4人の表情は瑞々しく、これから何でもできそうな顔にみえる。傲慢ではなく、自らの未来にむけて笑顔を向けているようだ。日中は酷暑なので、到底1階に上がれない。

8月某日 ミラノ自宅

自分を突き動かすもの。生きる喜びなのか、死の悲しみなのか。殺戮への怒りか、諦観か。

作曲でも譜読みでも、望むと望まざるに関わらず、全ての選択を決めてゆくということ。全てのエネルギーはそこに収斂されている。もちろん、生きる、という行為そのものが、全て選んでいくことで成立している。世界は、トランプ・プーチン会談に向けて激動している。イスラエル、ガザ市民移送を南スーダン等に打診との報道。

「夢の鳥」浄書をおくる。訂正稿の浄書を終えぬまま放ってあったので、先代操壽さんとの約束をずっとやり残している気がして、後ろ髪が引かれる思いであった。彼女は敬虔なカトリックだったから、聖母被昇天の祝日に浄書をしあげたら、天国できっと喜んでくださると信じたい。

8月某日 ミラノ・リナーテ空港

ドナトーニが25回目の命日。25年前の今日、暑い午後に一人でニグアルダ病院の霊安室へでかけて、亡骸と対面した。

その二日後だか三日後の午前が葬式だったのだが、その葬儀の時間にはエミリオと並んで飛行機に乗っていた。プロメテオのリハーサルのためボッフムへ向かっていて、ドルトムント行ルフトハンザだった気がする。

8月某日 南馬込

譜読みをしながら、気が付くと眠り込んでいる。ワシントンに、ウクライナ、伊仏独英、フィンランドとEU首脳が集い、トランプ大統領と会談。日本にいると世界の実感があまり湧かないのは、やはり極東の地政学的な問題なのか、島国だからか。

息子がユキちゃんのフルート・オーケストラで「禿山」を振る動画をみた。熱川の宏さんがとても喜んでいたと聞く。後から家人が宏さんに電話すると、「昔から踊りとか好きな子供だったから、指揮姿がうつくしいね。いつも演奏会を聴くホールじゃなくて練習場だと、目の前で臨場感もあって、演奏者が指揮者にひきこまれていくのが目の当たりにできるんだよ」。

8月某日 南馬込

家人のバースデーケーキを買いに、呑川沿いの洋菓子店に自転車を走らせる。ちょうどよい素敵なケーキが手に入ったのはよいが、自転車なので袋もいただけますか、と言うと、妙齢の店員の顔に多少当惑の色がみえて、なるほど支払い時、レジの傍らにわざわざ注意書きが立てかけてあって、「当店では自転車でのお持ち帰りは、おすすめしません」と記されている。まあその通りなので、ぐうの音もでない。ご近所の方が、かなり自転車でいらっしゃるものですから、とのこと。慎重に慎重に池上の坂を登って無事帰宅。ヨーコさんと息子と4人で切り分けていただく。美味。

8月某日 南馬込

高野邸にて家人のお祝い会。家人の歴年のお弟子さん16人ほどが高野三三男作の木製テーブルを囲んで、部屋全体がすっかり華やぐ。一人一人が一人前どころか八面六臂の活躍をしていて、改めて家人の指導の才にも、人材発掘の炯眼に感嘆する。家人が二日ほどかけて仕込んだカレーを食べてから、息子が家人の伴奏で466を披露した。息子が乳児から幼児の頃に、世話になったお弟子さんばかりだったので、皆、すっかり感慨深そうだ。終わりころ矢野くんも到着して、近況報告。

8月某日 南馬込

芥川作曲賞のリハーサルも、ずいぶん形が見えてくる。向井作品は、歌手陣、ソリスト陣の迸る情熱に、オーケストラがすっかり惹きこまれていて、とても純粋な音楽だとおもう。松本作品も、初めてソリスト陣を増幅して聴くと、臨場感が以前と全く違って感じられる。廣庭作品のソリストとアンサンブルとの関係性も、リハーサルを重ねるごとにより如実に視覚化できるようになった。斉藤作品は、エレクトロニクスも照明も入って、ずっと音楽の深みが変わった。エレクトロニクスの今井慎太郎さんと再会を喜ぶ。ベルリンで会ってから20年は経っていますよ、と今井さんは声を弾ませるが、彼はちっとも老け込んでいない。

エミリオが振るアぺルギスやクルタークを聴いた。一音一音への慈しみが演奏からひしひしと伝わってくる。信じられないのは、それが持続の帯となって、20分以上もの大曲全体をすっかり覆い尽くすこと。音の深みが際立たせる美しさに、あらためて感動する。どの音も、オーケストラが納得した上で大切に発音しているのがわかる。この芸術を自分が曲がりなりにも受け継いでいるのか、どうなんだろう、と自問自答しながら、聴く。

8月某日 南馬込

昨日の演奏会後エミリオを訪ねた楽屋に、今日はエミリオやヴァレンティーナがやってきた。明日から5日間、北海道を巡るという。17年、もしかすると18年ぶりの息子の姿に、エミリオの息子のロレンツォも感慨深い様子であった。18年前、ロレンツォの見立てで、息子は木製の小さなプラレールをプレゼントしてもらった。現在、ロレンツォはミャンマーに派遣されているという。家人曰く、エミリオは今日の演奏会をみて、プロメテオ公演を思い出したそうだが、きっと演奏者がバルコニー席などに四方に散らばって配置されていたからに違いない。早晩指揮はやめて、作曲に専念したいと言っていたが、そんなことができるのだろうか。浦部くんは、エミリオに芥川作品を聴いてもらえたのが嬉しいと言っていた。9月の演奏会の勉強に明け暮れている、と打ち明けてくれる。頼もしい、とこちらも嬉しくなる。

夜、家人とふたり、桜新町のファミリーレストランに駆けつけ、美恵さんと悠治さんに会う。

めしが天です

天がひとりのものでないように

めしはたがいにわかち食うもの

悠治さんと並んで、フライドポテトをつまみにビールを嘗めていた美恵さんの口から、金芝河の「めしは天」を聴いてみたい、という言葉を聞いたとき、美恵さんの眼がするどく耀いたようにみえて、思わず「そうだ、これだ」と内心快哉を叫ぶ。

現代は互いに慮る、とても思慮深い社会。めくらを視覚障碍者と呼んだり、一見社会的弱者に心を砕く社会。そんな風に柔らかな手触りでコーティングされている反面、われわれの裡はどれだけアップデートされたのか。そんな言葉さえも、優しい言葉で伝えなければいけない。誰も傷つけてはいけないから、角が取れた言葉で表現しつつ、われわれの本質は変わっていないから、現代社会に漂う淀んだ空気は、どこか空虚だ。誰もが自らの言葉に責任を取らなくなって、さまざまな矛盾が空気中を無数に浮遊し飛散する。

誰かを傷つける言葉を言ってはいけない、そう規定しなければならない時点で、根本的に社会構造が機能していないことがわかる。われわれは今でも誰かを傷つけているし、隙あらば傷つけたいのだ。

トランプ政権、アッバス議長はじめ80人のパレスチナ自治政府関係者、パレスチナ解放機構関係者へのビザ発給拒否。9月の国連総会への出席阻止の意向、との報道。

8月某日 南馬込

家人と連立って10時過ぎの新幹線で熱海へむかう。宏さんは、マイヤー=フェルスターの「アルト・ハイデルベルグ」を若いころに読んで、どんな美しい街なのだろう、と憧れていたという。ずっと後年になって、出張で二日間ハイデルベルクに滞在した際、その街並みの美しさに魅了されたそうだ。宏さんは、暫く前から食べたいと思っていたコロッケを、「スコット」でとても美味しそうに食べた。

コンピュータの設定などを直しにいった町田の実家では、見事な秋刀魚をいただく。なんでも今年は秋刀魚が豊漁ということだ。なるほど、口にした秋刀魚も、よく肥えていてしっかりした身であった。

プーチン大統領、モディ首相らを習首席が天津に招き、「上海協力機構」首脳会議開催。「上海協力機構」に参加する中国、ロシア、インド、パキスタン、イラン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンだけで、既に世界全体の人口の4割を占める。

(8月31日南馬込)

立山が見える窓(4)

福島亮年齢を重ねると味覚が変わるとよくいわれる。とりわけ苦味に対して、その変化は顕著なのだそうだ。たしかに子どもの頃はコーヒーを飲めなかったし、秋刀魚のワタなんて見るのも嫌だった。私の場合、野菜に対する好き嫌いはあまりなく、ピーマンだろうがニンジンだろうがなんでも食べたが、どうしても受け入れられなかったのはフキノトウで、親戚のおばさんだとか近所のおばあさんだとかが、小麦粉に重曹と水を加えてペースト状にし、そこに刻んだフキノトウや味噌を入れて焼き上げた食べ物——「おやき」と呼んでいた——をお土産に持たせてくれたりすると、顔には出ていなかったと思うけれども、残念だった。フキノトウの苦味に加えて、重曹の甘苦い味が嫌だった。思い返すと、粉物特有の、口の中の粘膜から水分を吸い尽くし、しばらくすると今度は唾液と混ざってねちゃねちゃとするところも、苦手だった。おやきなんかよりも、甘じょっぱく仕上げたイナゴの佃煮の方がよほど嬉しかった。皿いっぱいのおやきを嬉しそうに平らげていたのは、母である。そんな母は、ある日、自らおやきを焼き始めた。ことあるごとに外から内へもたらされるおやきが、とうとう家のなかで増殖しはじめたのだ。絶望的な気持ちになった。だから、子どもの頃、フキノトウの季節はあまりうきうきしなかった。気づくと、口の中が甘苦く、パサパサし、次第にねちゃねちゃしていた。

こんなふうに、たしかに苦味に対する感受性は子どもの頃やたらと敏感で、それを美味しさだと思う余裕もなく、逃げ回っていたのだが、かといって、歳を重ねた今、苦味を美味しいと思っているかというとそうでもない。フキノトウは食べられるし、焼き魚のワタも箸の先でつまんでそのコクを楽しむ程度のことはできる。コーヒーに至ってはほとんど中毒になっているのだが、それでも、それは苦いから美味しいのではなく、別の要因、例えばコーヒーならば、香りや酸味をあわせて、総合的に美味しさを感じている。苦味に対する感受性が鈍って、その結果、下地に潜んでいた諸々の要素が浮き上がってきたのである。まあ、変化といえば変化だが、むしろ劣化というべきか。

味覚が変化した、と実感するのは、むしろ水の味をうまいと感じる時である。喉が渇いていれば、いくつの時だって水はうまいのだろうが、ここ最近、水を飲んでその味に惚れ惚れとすることが増えた。毎回そうなのではなく、せいぜい一週間に一度程度のことなのだが、氷を浮かべた水の美味しさは、ちょっとした菓子では代替できないほどのものである。

河出文庫の一冊、『ひんやり、甘味』というあざといアンソロジーを読んでいると、意外と多くの書き手が、こってりしたミルク感濃厚なアイスクリームよりも、氷菓や、しゃりしゃりとした食感の「アイスクリン」への愛着を述べていて、意外と思うと同時に、納得する。食べた後に乳臭さが残るような高級アイスクリームよりも、氷を削ったものにガムシロップをかけただけの「氷水」の方が私も好きだからである。儚くて、淡くて、透明感のあるものこそ、もっとも高貴な甘味だと思う。

乳臭さで思い出したが、ここ数日毎日楽しんでいるのは、氷入り牛乳だ。作り方は簡単で、グラスに氷をいっぱい詰め、牛乳を入れるだけ。牛乳に氷を入れるなんて、と非難されるかもしれないし、たしかに水で薄まった牛乳はいただけない。薄まる直前の、氷で冷え切ったミルクを一息で飲むのが爽快なのだ。この快感を覚えてから、毎日牛乳を飲んでいる。時には、真夜中、いてもたってもいられず、近くのコンビニに駆け込む。帰宅すると、汗だくだ。銭湯やサウナから出た時に、無性に瓶入り牛乳を飲みたくなることがある。状況としてはほとんどそれと同じ、ではあるのだけれども、心の中ではアレとは決定的に違うのだ、氷入り牛乳はもっと儚くて、淡くて、透明感のある何かなのだと何度も念じ、しかし額から滴る汗はどうにもできず、シャツなんか脱ぎ捨て、挙げ句の果てにタオルで鉢巻をし、あるいは首からタオルをかけて、これじゃあもう風呂上がりの一杯じゃないか、と思いながら、冷え切った牛乳を飲み干すのである。

★お知らせ★

以下のイベントが富山で行われます。ご来場を歓迎します。

今福龍太 公開講演会

「遊動、放擲、声――旅(テンベア)の途上で出会ったものたち」

日時:2025年10月24日(金)

16:45-(16:30開場)

会場:富山大学人文学部第四講義室 人文学部棟2階

予約不要、無料、一般参加歓迎

問合:ryofkshm@hmt.u-toyama.ac.jp

富山大学人文学部福島亮研究室

最後のお仕事

篠原恒木というわけで、おれは今日、九月一日から素浪人になった。

「というわけで」の「わけ」がわからないヒトは、前号でのおれのバカ文章「お払い箱」を読めばいい。「そんなもの読みたくもない」というヒトは、ひと言で申し述べよう。

八月いっぱい、つまり昨日で、おれはカイシャの雇用延長契約が切れたのだ。もはやこれまで。チーン。

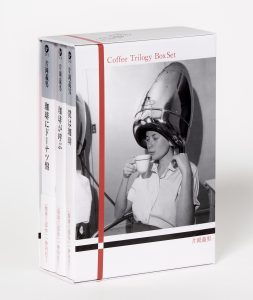

しかしだ。おれの最後のお仕事だった「片岡義男・3冊一挙文庫化」の発売日は、来たる九月十日なのだ。これ、ちょっと複雑な気分ですよ。

だってカイシャにいれば、初速売り上げなどの数字がつぶさにわかるが、カイシャを放逐された身ではそういうのがまったくワカンナイもんね。

まあ、数字に囚われるのはアホらしいと思ってはいるのだが、正直に言えば「できれば多くの人に読んでいただきたいなあ」とは思っているのだ。最後のお仕事だったから、その気持ちはなおさらですよ。

今日はその「最後のお仕事」についてのよしなしごとを話そうと思う。今月の話は長いぞ。しかし、何事にも終わりというものは必ずある。だから辛抱するように。

文庫化したのは、片岡さんが書き下ろして、おれが編集した『珈琲にドーナツ盤』『珈琲が呼ぶ』『僕は珈琲』の3冊だ。

片岡義男は文庫が似合うのだ。

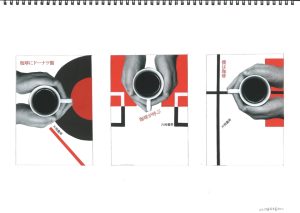

おれは3文庫のカヴァー・デザインを自分でやることにした。最後くらいは全部自分でやりたい。一流のデザイナーに頼むと、自分が思うとおりに修正できないからね。

証拠をお見せしよう。大判のスケッチブックに文庫本と同寸の枠を鉛筆で三つ引いて、文字はWordで打ったものを拡大縮小して切り貼りした。色地および色罫の部分は折り紙を買ってきて、これもハサミで切って糊で貼った。

「illustratorを使えば簡単なのに」

と思ったヒトは一歩前に出て歯を食いしばるように。グーで殴るからね。そんなハイカラなものが使えるわけがない。おれは四十三年間ずっと糊とハサミと鉛筆だ。版下だ。写植だ。活版だ。6ポ・行間8だ。32級・字間ツメツメだ。てやんでぃ。

おれが描いたこのラフを外部のオペレーターに見せて、

「これをそっくりそのままデータ化してくださいね」

とお願いしたら、あら不思議、翌日には寸分違わず入稿用データにしてくれた。すごいなビズリーチ、じゃなかった、オペレーター。

こう書くと、カヴァー・デザインはすんなり進行したのだなと思われるかもしれぬが、さにあらず。このデザインに落ち着くまで、これと同様の緻密なラフ・デザインを10種類手作りしたのですよ。美大出身でもないから、とにかく衝動的かつ好き勝手にハサミと糊と折り紙と鉛筆を動かすしかない。PCで原稿を書かずに、原稿用紙のマス目に鉛筆でひと文字ひと文字、楷書体で手書きしていくようなものだ。ボツになった残りの9パターンのデザインも見てほしいが、おれひとりでスペースを使うのは気が引けるのでやめておく。

「このカヴァー・デザインなら帯は要らないな」

おれはそう思いましたね。文庫の帯は、とかく醜悪で野暮なものが多い。

「映画化決定!」と大きく謳っているが「それがどうした」とおれは思ってしまう。

「50万部突破!」とセンセーショナルに書いてあるが、見えないくらいのサイズで「シリーズ累計」と添えてある。セコイぞ。

「今月の新刊」って、デカデカと帯にいれるのは慣習なのか。ヨクワカンナイ。

「ラスト1行に驚愕!」なんてのは、ラスト1行だけ読めばいいのではないか。

どれも汚い帯によって、カヴァー・デザインのぜんたいがぶっ壊れているではないか。

ああいう帯なら巻かないほうがいい。おれは文庫編集部や販売部にその旨を伝えたが、返ってきた答えは、

「やはり新刊の文庫には帯を巻いたほうが……」

というものだった。どうやら長年の「きまり」らしい。

だがおれは生来の臍曲がりなので、ならば「一見帯が巻いてあるとは思えない帯」にしてやれ、と考えて、写真のような帯にしてやった。いいのかこれで。いいのだ。

片岡さんにカヴァーと帯を見てもらった。通常、片岡さんは本が出来上がるまでブックデザインを一切見ない。その理由は、

「見ると、あちこち注文をつけたくなるからね。それだったらいっそ見ないほうがいいよ」

という実にオソロシイものだった。

だがおれはいつも全部途中で見せて、意見を聞いちゃう。今回、おれはカヴァーと帯を見せながら思わずこう訊いてしまった。

「これでいいですよね?」

すると、片岡さんは言った。

「これで、じゃないよ、これがいいよ」

いやぁ、嬉しかったなあ。

さあ、次は本文組みの指定だ。

「InDesignを使えば簡単ですよ」

と呟いたヒトは一歩前に出て歯を食いしばるように。グーで殴るからね。繰り返すが、そんなハイカラなものが使えるわけがない。おれは四十三年間ずっと糊とハサミと鉛筆だ。あたぼうよ。単行本と文庫の文字組みは違うので、縮小コピーした単行本のページをジョキジョキとハサミで切って、文庫本のサイズを鉛筆で枠取りした台紙にいちいち糊で貼っていきましたよ。本文中には写真がたくさん入っていたので、うまいこと本文の内容とシンクロするように、写真を置く位置もイチからやり直しだよ。奥さん、笑ってますけど、3冊なのでタイヘンなんすから、モー。

写真で思い出した。これがまた、タイヘンだったんすから、モー。

単行本のときは予算のことなど考えずに、複数のフォト・ストック・エージェンシー、映画会社などにお金を払ってジャンジャン借りてバンバン載せていたのだが、出版社にとって文庫というものは「お金をかけずに出版する」ものらしい。そんなこと、ちっとも知らなかったよ。

写真を所有している会社にとっては「単行本と文庫は別物である」が常識らしく、同じ写真をまたカネを払って借り直さなければならないのだ。おれは夢グループのCMに出てくる謎の女性歌手のように、

「シャチョ~、安くして~」

と、各会社に頼んだが、

「いまならシーデーとデーブイデーがついています」

などと言って、値切りに応じてくれたところはまれだった。仕方ない。

そしておれは空気アタマで考えた。

3冊の文庫、それらの本文中には片岡さんが愛聴する音楽が計200曲以上登場する。

これらをすべて簡単に聴けるようにしたら、楽しいのではないかと。そうだよ、楽しいよ。おれなら単行本を持っていても、文庫をまた買っちゃうよ。

いろいろとその方法、可能性を探ったところ、幸いにしてSpotifyに飛ばす二次元コードを3文庫の巻末に掲載すれば、あら不思議、スマホをその二次元コードにかざせば、プレイリストがたちどころに出てきて、そのまま登場順に聴けちゃうことを知った。

おれ自身は音楽を配信で聴いたことがなかったが、これ、便利でとってもいいですよ。いちいち検索しなくても物語に出てくる曲をすぐ聴けるのですから。

早速おれは自腹でSpotifyのプレミアム会員に登録して、慣れない操作で3冊合わせて計202曲のプレイリストを作った。奥さん、笑ってますけど、3冊なのでタイヘンなんすから、モー。でも大丈夫、3冊すべてにそれぞれの本文に登場する曲のプレイリストを完成させたので、それらの二次元コードをスマホでかざせば、新しい読書体験が味わえます。曲目リストも二次元コードと一緒に文庫巻末についています。今ならシーデーとデーブイデーもついています。あ、それはついていません。ゴメンナサイ。

あんまり一心不乱にシゴトしているおれを憐れんでくれたのか、販売部から

「3冊一挙刊行なら、数量限定でBOXセットにして書店に置きましょうか」

という提案があったので、おれは「ワン! ワンワン!」と叫んで尻尾を振った。

もちろんこのBOXもおれがデザインした。展開図を作り、そこに写真、図版やネームをハサミで切って、糊で貼り付けていった。どうでぇ、えっへん。いや、ハサミ、糊、鉛筆で威張ってどうする。でもお見せしたいので、見せちゃいますね。

さて、パーマをあてながら珈琲を飲んでいるこの写真の女性は誰でしょう。ほぼスッピンで、この美貌。おわかりでしょうか。答えは数量限定のBOXの底に書いてありますので、ぜひ早めにお近くの書店で予約をお勧めします。

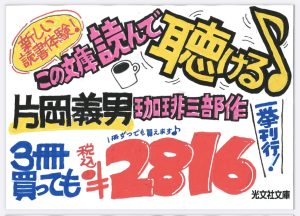

さあ、ここまできたら書店用POPも自分で作っちまえ。とことん自分でやるぞ。販売部から厳命されたのは「ハガキ大のサイズで」だった。ちぇっ、もっと大きいサイズのPOPがいいのに。なんだったら大判ポスターでもいいのに。ケチ。だが、ここでクサってはいけない。おれは書店用のPOPを研究した。すると実につまらない事実が明らかになった。

出版社が作った書店用POPの大半は、書名が大きく入り、著者名がその次に大きく入り、内容説明がかいつまんで入って、ヴィジュアルはカヴァーを流用、というものだった。

これって、意味なくね? だって、POPってその本のすぐそばに飾られるものですよ。それなのに本のカヴァーと帯の要素がそのままPOPに使われているって、どういうことなのさ。ダブっているだけじゃん。

その点、書店員さんが自発的に書いたPOPは、手書きで「おススメしたいポイント」がきちんと記されているではないか。こっちのほうが温かみもあってずっといい。出版社が作ったPOPは「手抜き」のオンパレードだ。POPを作った出版社の宣伝部の担当者は、きっと本の中身を読んでないのだろうなあ。だからカヴァーと帯に書かれている以上の情報がPOPに入っていないのだ。よおし、おれは書名を一切入れないことに決めた。カヴァー・デザインも流用しない。あらすじコピーも入れないもんね。伝えたいことを二つくらいに絞って、それだけをこれでもかと強調しよう。そう思いましたね。

では、書店員さんの手書きを見習って、おれも手書きPOPを書こうと決めた。世の中の手書きPOPでいちばん優れているのは「ドン・キホーテ」のPOPだとおれは常々ニラんでいる。あのド迫力は類を見ない。でもって、ああいうPOPはまず書店では見かけない。おれはドン・キホーテ風のPOPを試行錯誤しながら何十枚も書いた。いちばんドンキ風に見えたのは下の案だった。

ねっ、値段を入れるとグッとドンキ風に見えるでしょ。書店で本の値段がデカデカと書かれているPOPをおれは見たことがない。これはいいのではないか。「3冊買っても」という文句が、また泣かせるではないか。

ところがこの案は販売部からボツにしてくださいというお願いがあった。理由を訊くと、

「ちょっと、これは、さすがに……」

という、実にスッキリしないものだった。

これは文学への冒涜とでも言うのか。

書店側がアレルギーを起こしてしまうのか。

それとも「楽しくなければ文庫じゃない」というフジテレビ的エンタメ至上主義に映るのか。

おれは仕方なく値段抜きのPOPをさらに何十枚も書いて、いちばん上手く書けたと思ったものを印刷に出そうとした。すると販売部が、

「オーソドックスな案も作ってください。2案を裏表に印刷して、書店員さんに表面を使うか、裏面を使うか自由に決めてもらいましょう」

という、セコイ提案をしてきた。なんだかおっかなびっくりで、腰が引けているとは思いませんか? やむなくおれはきちんとデザインしてフォントを使ったタイプのPOPも作ることになったのだが、おれの意図では「ドン・キホーテ風」があくまで表、つまりA面で、「通常のデザイン案」は裏、B面ですから、書店様、そこんとこヨロシクお願い申し上げますね。「POPは飾らない」という書店も多いので、みなさん、見つけたらレアですぜ。

さて以上、最後のお仕事をかいつまんで話した。

「長い。Grok、3行にまとめて」と言われたら、身も蓋もないが、これでもかいつまんだのだ。

おれにとってはとても楽しい最後の日々だった。

いままでのおれは「どうやったら読者に喜んでもらえるか」ばかりを考えて、雑誌や本を作っていた。ところが、この最後のシゴトは初めて「自分勝手に、きわめて衝動的に、ヒトサマのことを考えずに、自分が喜ぶもの」を作ることができた。

それを徹底したことによって、大袈裟に言えば「自我がかたちを伴ってくっきり見えてきた」ような気がする。これはおれにとって、とても大きな収穫だった。

今日から素浪人のおれが言うのもおかしいが、九月十日以降に書店の文庫売場で見かけたら、手に取っていただければ嬉しいです。手に取って「シノハラの香典代わりに買ってやるか」と思っていただけたら、身悶えしながら昇天するほど嬉しいです。

中身は片岡義男さんの傑作3部作なので、面白いこと間違いなし。3冊まとめて買っても2,816円ときたもんだ。3冊だよ、三! 産で死んだが三島のおせん。おせんばかりがおなごじゃないよ。京都は極楽寺前の門前で、かの有名な小野小町が三日三晩飲まず食わずに野垂れ死んだのが三十三。

どう! ねっ! 3冊買ったらBOXもロハで付けちゃう。これで買い手がなかったら右に行って上野、左に行って御徒町、西と東の泣き別れというやつ。

ね? 角は一流デパート赤木屋黒木屋白木屋さんで、べにおしろい付けたお姐ちゃんからください頂戴で願いますと、五千が六千、七千、八千、一万円はする品物だが、今日はそれだけくださいとは言わない! 3冊買っても2,816円だぁ!

あんまり調子に乗ると片岡さんから「やめなさい」と言われるかな。

販売部から「文学への冒涜だ」と言われるかな。

あ、おれは昨日でカイシャをクビになったんだ。販売部、もうカンケイないんだ。

よぉし、文庫3冊は白が目印。白く咲いたが百合の花。四角四面は豆腐屋の娘。色は白いが水臭い。え、買わない? ダメか? チッ、今日はしょうがねえ、貧乏人の行列だあ!

《この項おしまい》

記譜ソフト

高橋悠治手書きの楽譜がなかなか続かない。といっても、Finale に替わる記譜ソフトを学習する気もしないし、今書くはずの曲にそれを使うだけの時間もない。

Notion、Dorico など、ちょっと見てみたが、習う時間が必要だろう。10月になったら、時間はあると思う。Siberius を使っている人が多いらしいし、MuseScore も多い。でも、できないこともあるようだ。それに、あるソフトを使うと、それが考えられる音楽の範囲を決めていることに、改めて気づく。

結局、紙に書くなら、直接手で書くのが一番かもしれない、それが今まで何千年も続いてきたやり方なのだから、と思いながら、まだ何にも手を出さずにいる。

ピアノも少し練習が必要になってきた。19世紀のレパートリーは弾けもしないし、弾く気もないが、もともと自分でできていた範囲の、ごく限られたいくつかのことでさえ、うまくできなくなっていく。

2025年8月1日(金)

水牛だより台風9号が運んできた北からの風で、きのうまでの暑さが流されたのか、きょうの東京は涼しい一日でした。こんなふうに一日限りの涼しさが週に一度あれば、と思わずにはいられません。7月半ばに訪れた札幌も東京と変わらない湿度と温度で、戸惑うばかりでした。

「水牛のように」を2025年8月1日号に更新しました。

藤井貞和さんから高橋悠治さんまでの15篇、地球という星の表面に点在しているわたしたちの、今このとき、です。なんとなく呼応しているように読めるのはなぜなのか。自分だけではどうすることもできないことのほうがずっと多い、今このときのわたしたちだから? まずはよく冷えたスイカを食べて、必要な水分とエネルギーをチャージして考えてみたいと思います。長い夏ですから。

それではまた(きっとまだ暑い)来月に!(八巻美恵)

007 言語学――予言のため

藤井貞和地面のすきまを、字の手がのびて書く。

意味をしたたらす表音の息はしなやかに。

いきもののけはい、暗夜の言葉である。

言う、すこし。 葉と枝とのあいだに、

くらい、くろい、誕生石。 声音器官の発生と、

くぐもる静止と、発生のあとさきと。

舞う森の遺伝子――言葉。 生まれたよ、

なまり、音便、詞(ことば)の微音。

ひびきに寄せて、意味の幹を切る中相態。

根を腐らす藻状の未完了。

音図にそよぐアクセント。

かまわん。 さいごの記号が、

回復する死語から放たれる過去。

こころのなかのははの歓びが、

胎内でわたしにのこした――

先住語だろう、会うだろう、

からだにはいってくることだろう、

語彙の虫。 土間(どま)の神が語らす、

その墓に会話はあるか。 仮面が黙秘する、

落日の景。 わたしの失語で、

亡いひとの笛をドロに沈める。

うたをワキ僧がものがたりに変える。

からだにはいってくることだろう、

さいごの昔話。 人が出逢う演劇態。

(加藤典洋さんに『もうすぐやってくる尊皇攘夷思想のために』〈岩波現代文庫〉という、ややぶ厚い文庫本がある。十倍に水で薄めたような、それでも尊皇攘夷の時代が来るという予言の書。加藤さんは大学にはいって、私を何かとつっかかる標的にしたてて、親しく何年か続いた。渡米してかれは批評の人となり、私は〈言語学〉へと訣れた。)

桑の実と至福のあなたへ(上)

イリナ・グリゴレもうすぐ、あの美しい場所に近づいている。まわりのもの、特に果物が大きくなるから。畑はやめたけれど、道の駅で買ったスイカは驚くほど大きい。親友に送った。自分用と親友用、合わせて三つ。あまりに大きいので、スイカの中で暮らせそうな気がする。私と娘、ルーマニアから来たばかりの母と。「女の家」で暮らそう。なぜ平安時代の日本に憧れるのか。たぶん、和歌で心を通わせていたからだと思う。今、日常の中で言葉を使うのは、私にはほとんど無理に近い。無駄だと感じるから、日常が残酷だから。最近、人の話を聞いてない。聞こえてない。この贈り物のような世界を語る言葉がない。子どもの頃と同じ感覚で、世界をずっと見ていたい。味わうことに集中したい。

大学の敷地では、毎年6月に桑の実が実る。その木の下を通ると、セメントに黒い染みがたくさんできている。わざと赤い靴を履いてその間を歩く。黒い実の跡と赤い靴のコントラストが好きだ。手に取ると、汁が指に赤い跡を残す。まるで皮膚全体で食べているような感覚に気づく。私、回虫に似ているかもしれない。皮膚から栄養を吸収して生きる。サンゴも同じ。今日、桑の実から教わった。寄生虫やサンゴの目で世界を見てみたい。ハリガネムシという寄生虫に魅了されたのは、カマキリの中に入るその映像を見た日だった。ハリガネムシはカマキリを操り、水中に飛び込ませて脱出し、そこで繁殖する。生き物の性についての講義で、学生たちがカマキリの話を話題にした。オスとメス、メスがオスを殺す、生き物のジェンダー論。先日、運転中に突然、腕にカマキリの赤ちゃんを見つけた。透き通った緑色で、元気に私の体に飛びついてきた。美しい生き物だった。もし大人のカマキリだったら、寄生虫に操られ、私の車に乗って水まで運んでくれと頼むかもしれないと想像した。でも、それは赤ちゃんだったから、まだ寄生虫に支配されていない。自由に私のシルクのシャツの上を飛び、どこかへ消えた。透き通った小さな体に、羨ましさを感じた。大人になると、潰れた桑の実のように黒く、影のようになる。人間も、カマキリも。

人類学者ロバート・ガードナーの『Forest of Bliss』を学生たちと見た。インドのベナレス、ヒンドゥー教の聖地の日常を詩的に描いた民族誌映画。この映画についてなら、いくらでも話せそう。私の内に、美的な寄生虫がいるのかもしれない。美しいものだけを、ずっと見ていたい。ガンジス川に浮かぶ死者も美しい。彼らにとっては幸せな死に方だった。最近、生きることも死ぬことも素晴らしいと思う。特にこの映画を見ると。何度見たかわからない。ガンジス川には人間だけでなく、犬、猫、牛の遺体も運ばれる。この映画を見た日、私の靴下が映画の中の無数のマリーゴールドと同じ色だった。みんなで笑った。一緒に民族誌映画を見るのは、儀式のようだ。ガードナーのタイトル通り、至福の森に入る感覚。儀式はみんなで見て、みんなで参加するから。一人ではない。この映画に森は映らないけれど、生き物と場所はまさに至福の森そのもの。好きなシーンは、100歳くらいのおばあちゃんが死にかけている場面。日本の祭りでよく聞く鉦の音に迎えられながら、まだ完全に死んでいない。死後、小さな細い体をピンクの布で巻き、ガンジス川に降ろす。あのピンクの布の下の小さな体が、幸せそうに見える。ガードナーの一番有名な映画は『Dead Birds』だ。パプアニューギニアのダニ族についての民族誌映画。この映画はダニ族の理解に繋がったが、詩的すぎるという批判もあった。60年代のこの作品から『至福の森』までの20年で、ガードナーの撮り方はさらに詩に変わった。彼の思想がよくわかる。生き物の真実を伝えるには、詩でしかできない。

大学の講義が終わり、子どもの迎えに出た。敷地内の桑の実をまた摘んで食べた。甘い愛の味がした。幸せな気分。道の駅では、スイカだけでなく、大きなイチジクも見つけた。白い紙タオルに丁寧に置かれた、私の手よりも大きな二つのイチジクを買った。インドのピンクの布に包まれたおばあちゃんに供えてから食べた。まるで至福の森のイチジクの味だった。

モギ

笠井瑞丈モギが旅立ちました

5月から具合を悪くし

二ヶ月間闘病生活を送っていました

回復すると祈っていたのも虚しく

7月12日土曜日永眠いたしました

首が捻転してしまう病気に侵され

一日何十回も発作を起こすようになり

一度発作を起こすと大きく暴れ回り

ケージのあちらこちらに身体をぶつけ

かなり肉体的にも消耗してしまう

その度に身体を戻してあげ

首が捻れて呼吸が出来なくなってしまわないように

深夜も幾度となく発作を起こし

その度起きて身体を元に戻してあげてました

心の中ではもう回復は難しのかもと少し思いながらも

なんとか奇跡が起きないかと願っていました

そしてずっと苦しそうにしている姿を見ていると

とても悲しく苦しい気持ちにもなりました

ふと早く楽にしてあげたいという思いにも

モギはとても不思議な鳴き声をする子で

すごく甘えるような鳴き声をする子でした

あの声がもう聞けなくなってしまった

モギは妹のハギと二人でウチに来た

本当に二人は仲良しで

いつも一緒に昼寝をして

いつも一緒に歩きまわり

いつも一緒にご飯を食べ

いつも一緒に夜は寝床に

モギハギを譲ってくれた大村さんも

二羽がとても仲良しなので

引き離すのは可哀想という事で

一緒に引き取ってくれるなら

譲ってあげますよという条件付きでした

そしてウチに来てすぐ

ナギとも仲良くなり

可愛い三姉妹として

家に光を照らしてくれてた存在

亡くなる数日前からは

あまり発作も起こさなくなった

最初は発作を起こさなくなって良かった

いい方向に向かってると思っていたのですが

もう発作を起こす体力も残ってなかったのだ

亡くなる当日はなおかさんも僕もお休みだった

朝からいつも通りモギにご飯を食べさせ

身体をほぐしてあげたりしてました

そして抱っこした時になおかさんが

モギの鼓動がいつもより早いと気づきました

その後しばらく様子を見てましたが

やはり本調子ではない事に気づきました

僕はその時今日がお別れの日だと直感的に感じた

なおかさんの腕に抱かれてたモギ

眠るばかりでもう動く元気もない

はっ

急に今まで見せたことのない羽ばたきを

バタバタバタバタバタバタバタバタバタ

抱き抱えられないほどの強い羽ばたきを

眼球が徐々に漆黒の中に吸い込まれるていく

そしてゆっくりゆっくり瞼を閉じて

カラダから魂が天に昇っていく

とても悲しく残酷な瞬間だったが

とても美しく綺麗な瞬間でもあった

生命の最後というものは美しいものなのだ

そんな事を教えてくれたモギ

今はきっとゴマとマギとモギ

三人で仲良くやってるだろう

ありがとう

そして安らかに

仙台ネイティブのつぶやき(108)ママンの死

西大立目祥子日曜日、ママンが死んだ。施設から電話があって駆けつけると、もう息をしていなかった。息を引き取ったのは未明だけれど、亡くなったのは7時近いのかもしれない。よくわからない。なぜって人の死は医師が診断して確定するから。3時半から3時間、ベッドわきで弟ととりとめのない話をしながら医師の到着を待った。ママンは半月ほど前からそうだったように、体を左に傾け右頬をこちらに見せるようにして静かに目を閉じている。眠っているみたい。でももう、体を覆うタオルケットが小さくふくらんだり沈んだりはしない。

東向きの部屋に暑い陽射しが射し込むころ医師がやってきて診察し、「死亡時刻は6時53分、老衰ですね」といった。97歳。涙は出なかった。

半月前、看護師さんに「あまり召し上がらなくなってきました」といわれても、もうさほど動揺することはなかった。最後の時が近いことは、ゆっくりと下降線を下るように変化していくようすから十分にわかることだった。ママンは骨も肉も内臓も絞るように使い切って、命を閉じようとしている。できるのは、死に向かって静かに降りていく人をじっと見守ることだけ。まだ自力で歩いたり動き回ったりできころは、わずかな変化ひとつひとつに右往左往し胃の縮む思いがしたり心臓がバクバク鳴った私も、これはもはや生きているものすべてがたどる自然の衰え、と受け入れられるようになっていた。

でも、物事が進んでいるときというのはじぶんの目の不確かさもあるのだろうけれど全体はつかめないもので、6月を迎えるころにはかなり衰弱していたんだな、とすべてが終わったいまになって気づいている。それでも、もっとこうしてやればという後悔はほぼない。悲しみも湧いてこない。どこか乾いた気持ちで、遠くに歩いていく母の背を見送っている。天寿をまっとうしたからなのか、20年に及ぶ介護をやり終えまわりからもがんばったよ、といってもらえるからなのか、つきあいやすいとは決していえない性分のママンに振り回されながらも格闘するように向き合ったからなのか。

30年前に父を亡くしたときは、死がじぶんに食い込んでくるようで、後悔がつぎつぎ湧いて苦しかった。あれはまだ若かったせいだろうか。そのころ読んだたしか河合隼雄の本にはうろ覚えだけれど、死には、一人称の死(私の死)、二人称の死(あなたの死)、三人称の死(だれかの死)がある、とあって、父の死は私が初めて体験する二人称の死なんだ、と感じた。会えるものなら一目でも会いたかった。それが高じてか、仙台市中心部の大きな交差点で信号待ちをするときに、信号が青に変わってどーっとこちらに向かって歩いてくる群衆の中に父がいる、きっといると夢想したりした。歩き出すと向こうから父がやってくる。お父さん!と声をかけると、おうっ!と返ってきて視線を交わすのだけれど立ち止まることはなくそのまま行き違う。そんな場面を何度も想像した。

母の死はまぎれもない二人称の死なのに、父の死とは明らかに違う。もちろん三人称の死でもない。母ひとりの死に違いないけれど、その向こうに人がこの世に生まれ落ち生きて、生ききって死んでいく大きな物語が、遠くに山並みが連なるように背景として横たわっているように感じる。私たち人の死だ。いや人だけではないかも。生きものみんなの、万物の死なのかも。

よくきれいなお母さんだね、といわれたママンはおしゃれで華やかで社交的で明るくてパワーにあふれていた。負けん気が強く決断が早くおしゃべりで、食べたいものはからだのことなど気にもかけずなんでも食べ、ひとり暮らしになっても花柄のワンピースを着込み手にはマニキュアをしヒールのある靴をはいて出かけていった。洋裁、編み物、七宝焼き、革工芸と趣味もあれこれあったけれど、何をするにも圧倒的な集中力を見せてものすごい数の作品を作り上げた。私とはすべてが真逆ともいえて、だからなのか娘のころから何かにつけてぶつかった。相手の気持ちなど顧みず感情をむき出しにしてぶつかってくる母には、振り回され傷つけられもしたし、家を離れこの人から早く逃れたいとも思った。母からみれば、何かにつけていらいらさせられる娘だったろう。

そんなママンも晩年はだんだんとおだやかになった。持ち前の明るさは変わらなかったから、ヘルパーさんや施設のスタッフに慕われ、衝突ばかりしていたママンの思いがけない一面を見せられたような気分だった。

二度のコロナ感染を乗り越え衰えてはいても安定していた状態は、昨年の貧血、心不全治療の入院をきっかけにみるみる落ちていった。面会のたびにやせ細っていく足や腕や背中を見ながら、老いの進むその先にひと続きで死があることを意識せずにはいられなかった。

この年齢になるときょうだいはほぼ亡くなり、下の世代でさえ健康体ではなくなっている。ささやかな葬儀のあと、家族と数人の親族で仙台市西方の葛岡という山の霊園に火葬にいった。

1時間半ほど食事をしながら過ごしたあと、アナウンスに促され弟と二人、確認のために炉前でママンを待った。ほどなくしてママンは白い骨になってあらわれた。まだ熱い台の上の頭蓋骨や背骨や骨盤の中に、大きな大腿骨がごろりと転がっている。目を見張った。左足の大腿骨だ。何?この野太い存在感は? ちょうどピンポン玉のような真っ白な股関節が、周囲を見渡すようにしっかりと頭をもたげている。私は骨に気圧され息を呑み、次の瞬間思った。この人にはかなうわけがなかった、と。この太い骨で周囲を振り回し、私に怒り、翻弄し、100年近い時間を生き抜いていったのだ。

死んだママンは静かだ。白い箱の中に納まって隣の部屋にいる。でもその中にあの大腿骨があるかと思うと、油断はできない。怒らせたら、大腿骨をブーメランのように飛ばして私の脳天を一撃するかもしれないから。

渋谷陽一さんを追悼する

若松恵子7月14日に渋谷陽一さんが亡くなった。病気療養中である事は知っていたのだけれど、残念でならない。「世界はこのありさま」で、まだまだ彼の発言が必要だった。

渋谷陽一さんは、洋楽ロック批評・投稿誌「ロッキング・オン」創刊メンバー。ラジオ番組でたくさんのロックを紹介した。音楽フェスを主催し、編集者として音楽だけでなく、映画、美術、政治をテーマとした雑誌を作った。ロッキング・オンはいつしかロッキング・オン・グループという大きな会社になっていて、彼は代表取締役会長だった。でも、生涯、「王様は裸だ」とまっすぐに指さした子どもの鮮やかさをもって仕事した人だったと思う。高校から大学の、生きる上での価値観がつくられる時期に彼が紹介する音楽や書いたものにたくさん影響を受けた。

自分が良いなと思った音楽が不当に批判されている、聞いてもいないでお門違いの批評をしている大人たちへの怒りが彼の評論活動の出発点だったようだ。既存のメディアが忖度して本当の事を言わないなら、自分たちでメディアをつくって、音楽を楽しんでいる当事者自身が一番の理解者として本当のことを語ればいい、それが「ロッキング・オン」という雑誌だった。それは、ロックが教えてくれた最良の考え方でもあった。インタビュアーが勝手にまとめてしまうのではなく、ミュージシャンがつぶやいた言葉を制限なく採録する2万字インタビューも、同じ考え方から生まれたスタイルだったと思う。

本質を見抜くこと、その人のなかにまだ埋もれている宝ものを直感的に見出す力が渋谷にはあって、しかもそれのどこがどんなに良いのか、鮮やかに説明して人を納得させてしまうところが彼の魅力でもあった。仲井戸麗市の30周年BOXセットに寄せて「私だけが分かる、あるいは私が分かってあげなくちゃ誰が分かるというの、そんな気持ちを聞き手に抱かせる魔力をチャボは持っている」と書き始めていく解説は秀逸だ。良い聞き手の存在は、良い演じ手と同じくらい必要なのだと彼の仕事を通じて思った。

「ロッキング・オン・ジャパン」の忌野清志郎追悼特別号の編集と巻頭で清志郎について語った言葉、ロッキング・オン創刊メンバーのひとり、松村雄策が亡くなった時に寄せた渋谷の言葉もまた心に残っている。渋谷陽一以上に渋谷陽一を追悼する言葉を語れる人は居ないのでないかと思う。

お払い箱

篠原恒木今月の三十一日で、おれはカイシャをお払い箱になる。ちょうどあと一か月だ。

参院選大敗の責任をとるわけではない。

六十五歳の誕生月が終わり、それをもって再雇用契約の終了となるのだ。

本当は四年前、六十一歳の誕生月で定年退職したのだが、本人が望めばカイシャは六十五歳まで「再雇用」しなければならないという決まりがあるらしい。「決まり」ではないのかな。違ったかな。そのへんの細かい仕組みは、ヨクワカンナイ。厚生労働省に訊いてくださいね。おれはめんどくさいから訊かないけど。

ともあれ六十一歳当時のおれは、まあまあ何とかスレスレそこそこギリギリかろうじて元気だったし、「参与」というワケのワカンナイ肩書をつけてやるから会社に残れと言われたので、再雇用してもらうことにした。だが、参与って何なのさ。ギモンに感じたおれは総務担当の常務取締役に、

「常務サンヨ、その参与ってのは何をすればいいの?」

と、核心的な質問をしたのだが、あまり要領の得られない答えだった。しかしながら、参与として残ると「参与手当」も月々の給料にプラスされるというので、結果的には尻尾をブルンブルンと振って、おめおめと、ぬけぬけとカイシャに居残ることにしたのだ。つまりはカネで転んだおれだった。情けない。カネさえ潤沢にあったら夜中にカイシャに忍び込んで気に入らない奴らの机の上に次々と脱糞して、すぐにでも辞めてやったのになぁ。四年前はそう思いましたね。

そしてあっという間に四年が経ち、契約の最終期限である六十五歳になったので、もはやこれまで、今月末をもって馘首となるわけである。

社会性ゼロ、協調性ゼロ、社交性ゼロ、愛社精神ゼロ、徒党を組むのが大嫌い、気に入らない奴にはすぐ吠えてガブリと噛みつく野良犬気質のおれが、よくもまあ四十三年間も同じカイシャに勤めたよなぁと自分でも思いますよ。

それと同時に、カイシャ側から見たら、こんな老害ジジイは一日も早く放逐したかっただろうな、とも思いますね。目障りこの上ないもん。

おれがカイシャを辞めなかった理由はただひとつ。企画を考えたり、絵コンテを描いたり、それをもとにデザインを引いてページを作ったり、雑誌や本をこさえるのが大好きだったからだ。

おもにずっと雑誌を作ってきた。若い女性に向けたファッション月刊誌だ。その雑誌を編集していたときは、「読者にどうやったら喜んでもらえるか」ばかりを考えていた。そのためには予算なんて野暮なコトは念頭になかったし、楽しくて素敵なページを作るためならば、とカネをジャブジャブ使っていた。そのため制作費、人件費、ページ数が膨れ上がり、実売部数や広告収入が上昇しても、「純利益はそんなに大きくない」というありさまだった。

これは会社員、ビジネスマンとして致命的欠陥なのだろう、というのはバカなおれでもうっすらとわかる。わかるんだけど、

「仕事の成果はすべて数字で判断する」

なーんて言われると、あなたは本や雑誌なんて作っていないで、メーカーや商社に転職しなさいね、と思っちまうもんなぁ。利潤の追求は大前提なのだろうけど、おれのアタマのなかは「とにかく面白いものを作るのだ」ということしかなくて、最後までその「利潤の追求」という大前提がなかった。思えば決して賢いとは言えない、いや、とことんバカな勤め人だった。

自分が丹精込めて作った雑誌や本の売れ行きが悪いと、

「おれの最大の欠点は大衆のレヴェルまで下りていけないことだ」

と、開き直っていた。いや、おれが作って売れなかったモノは数えるほどしかなかったんですけどね。それとも都合の悪いことは記憶から消しているのかも。うふふ。

まあそういうわけで、四十三年間の放牧の末、カイシャから放逐されるわけですが、最後の最後までモノづくりに励むことができたのはよかった、有難かったと、これは心の底から思っているのですよ。

再雇用期間中でも本を作らせてくれたし、来たる九月十日にはおれの「遺作」とでもいうべき文庫3冊が同時発売されるんですぜ。まだ一カ月以上も先の話で、発売される頃にはおれ、カイシャにいないんだけど。

しかしなぁ、本が売れない世の中で、3冊一挙にどどーんと発売するなんて大丈夫かなぁ。チビリチビリと、毎月一冊ずつ出して「三か月連続刊行!」なんてコピーでお茶を濁すのが最近の常套手段でしょ。今回も、

「どうしますか」

と、社内関係者から意見を問われたのだけど、おれは勢いに任せて、

「3冊の文庫の装幀もおれがやる。デザインは統一性をもたせる。だから、どどーんと3冊まとめて出しちゃえ!」

と、啖呵を切ってしまったのであった。

あ、3冊の文庫とは、おれが単行本を担当した片岡義男さん作『珈琲にドーナツ盤』『珈琲が呼ぶ』『僕は珈琲』の「珈琲三部作」であります。九月十日、3冊一挙に発売するのだ。九月十日だかんね。3冊同時発売ですぜ。しつこいね。

おれは片岡義男さんと何回も一緒にお仕事をする機会に恵まれたのだが、個人的に「うーむ」と思っていたのが、一部の「片岡義男原理主義者」のみなさまであった。はっきり言ってしまおう。彼らはいまだに片岡義男をむかしむかしの「オートバイ・サーフィン・彼・彼女」という狭い文脈でしか捉えていないのだ。いや、コアな有難いファンだなぁとは思うのだが、当の片岡義男はとっくのむかしにそういう小説は書かなくなった。日本語文化と英語文化の比較論を書いたり、映画・俳優論を書いたり、静謐な物語を編んだり、実験的な「メタ小説」を書いたりと、その筆致は進化し続けているのだ。

ザ・ビーチ・ボーイズだってそうでしょ。初期のころはそれこそ「サーフィン・オートバイ・ホットロッド・彼・彼女」だけを歌っていたけれど、そこに安住することなく、のちには『ペットサウンズ』や『スマイル』を作り上げたわけだし、ボブ・ディランだってギター1本でプロテスト・ソングを歌っていたのはデビューしてから数年だけのこと。それからのめまぐるしいほどの進化はおれがいちいち書かなくてもご存じの通りだ。

「あの頃の片岡義男」にこだわる人たちにこそ「今の片岡義男」も読んでほしい。

おれはそう願いながら、片岡さんと仕事をしてきた。もちろん今の若い人たちにも「今の片岡義男」を読んでもらいたい。そんな人たちにとって、ここ数年のあいだに書かれた「珈琲三部作」は、うってつけの作品ですよ。

おれは3文庫の装幀、帯のデザイン、本文の字組みから書店のPOPまで、徹頭徹尾ぜーんぶ一人でやることにした。なぜなら、この最後の仕事くらいは「どうやったら読者に喜ばれるか」を考えず、きわめて衝動的に好き勝手におれ自身が喜ぶものを作りたかったから、だ。

だからとても手間はかかったけれど、最初から最後までずーっと、とてもとても楽しかった。

でもね、本や雑誌なんて、作った奴、つまりは編集者の機嫌がモロに出るから、おれがきわめて楽しく作ったこの3文庫は、きっとあなたにとっても楽しいものになるはずですぜ。そしてすでに単行本をお持ちのかたにも、文庫が欲しくなる「付録」的なものを用意しましたからね。あ、なんでぃ、ちゃんとヒトのことを考えているではないか。さすがはプロだ。いやいや、この特典も、おれが「あったらいいな」と思ったからなのだ。そのへんのもろもろ、詳しくは来月でね。

《この項、続いてしまう》

ここ20年のインドネシアの電話・インターネット事情

冨岡三智7月末からインドネシアに来ている。『水牛』のことを思い出し、安宿でいま慌ててパソコンに向かったら、昔インターネットで文章を送るのが大変だった時代のことを思い出した。2006年3月号、4月号に「ここ10年のインドネシアと日本」と題して、当時までの10年間の日本とインドネシアの電話事情、インターネット事情について振り返っているのだが、2006年当時は家の電話器のモジュールジャックからインターネットにつないでいたのだった。まだwifiはなく、旅行者はインターネットカフェのパソコンから送るか、自分のパソコンを個人オーナーのワルネット(電話機にコインを投入するのではなく、管理者にお金を払って使用するタイプの公衆電話。電話機は普通に家庭で使っているタイプ)に持ち込んで、その配線ジャックを自分のパソコンにつないで送らせてもらうか(オーナーに嫌がられるが)だった。過去には、インドネシアでその通信がうまくいかず『水牛』を送れなかったこともある。今読むと化石のような情報である。そして、当時はインドネシアでも多くの人が携帯電話を持つようになっていたものの、まだ携帯電話でSMSを送るのが主な通信手段だった。

これを書いたのがもう20年近く前のことだというのに愕然とする。この5年後、私は2011年1月~2012年4月にジョグジャに滞在していたが、その当時はUSBモバイルwifiが出ていた。私が滞在していた大学のレジデンスにはwifiがあったが、大勢の人が使うためか、ものすごく通信速度が遅かった。この滞在でいろいろお世話になったインドネシアの友人に教えられて、パソコンのUSBに差し込むモバイルwifiを買い、使用していた。こちらはレジデンスのwifiより通信速度が速かった。友人との連絡手段はまだSMSだった。私がコンパス紙に執筆した(2012年8月)時にものすごく反響があり、私の友人知人や、彼らから私の電話番号を聞いた人がどっとSMSを送ってきたことを覚えている。

私がホワッツアップ(WhatsApp=WA)を使い始めたのは確か2012年に入った頃。2012年9月にインドネシアの芸術大学を招聘して島根で行ったスリンピ公演を手伝ってもらったインドネシア人アートプロデューサーの人から使うように勧められた。海外の人―特にアメリカ人―とのやり取りはWAでやっていると言う。WAは日本のLineのような無料メッセージアプリだが、電話番号で登録する。今調べるとWAの提供が始まったのは2009年5月かららしい。私がジョグジャに滞在していた時、私のインドネシアの知人たちで他にWAを使っている人はいなかったように思う。一般のインドネシア人同士がWAでやり取りするのが一般的になるのは2012年よりは後のように思う。今では私とインドネシア人とのやり取りはWAが主で、facebookのメッセンジャーなどでつながっていた人ともだんだんWAでやり取りするように切り替わってきた感じがする。

インターネットの確保だが、2018年に行った時にポケットサイズのモバイルWifiをインドネシアで買ったので、それ以後渡航するときにはそれを使っている。インドネシアに着いたら空港でSIMを買って、モバイルwifiに入れて使う。いまや安宿でもwifiはある時代だが、出先でwifiがない場所もあるから、モバイルwifiは重宝する。2014年から2018年まではインドネシアに行けなかったので、いつ頃このポケットサイズのwifiが普及したのか知らない。

というわけで、こういう状況もまた「あの時代は…」と振り返る時期が来るのかもしれない、2010~2020年代の風俗資料になるかもしれないと思って、ここに記録を残しておく。

夜の山に登る(5)

植松眞人 結局、僕らは仕事で絡むことはなかったけど、時々会っては、お互いの会社の愚痴を言い合ったり、東京でのせせこましい暮らしについて話したりするようになった。月に一回は会ってたな。あんたのマンションにも立ち寄るようになって、美幸さんの手料理をいただいたり、純平君とも遊んだこともあった。知美ちゃんが生まれたのは、僕らが再会して、一年ほどしてからやったかなあ。あんたも「女の子は格別やなあ」いうてえらい可愛がりようやった。美幸さんも純平君も幸せそうやった。僕はまだ結婚してなかったけど、結婚を約束した人が社内にいて、あんたとこみたいに幸せな家庭を築きたいと思てたんや。

美幸さんから僕のスマホに電話がかかってきたのは、知美ちゃんが生まれて一年ほどしたくらいやった。よう覚えてる。知美ちゃんの誕生月は僕の母親と一緒やから。僕の母親は、自分の誕生日が近づいてくると、プレゼントを催促するような人やったから、母親のプレゼントを買うとき、一緒に知美ちゃんのプレゼントも買おうと思ってたんや。

僕は半年ほど前に埼玉の拠点に転勤になって、あんたと会うタイミングがちょっとだけ難しなってた。「知美がどんどん可愛くなってるんや」というメッセージがあんたから送られてきたのが三ヵ月ほど前やったかな。「今度の休みにちょっと遅くなるけど、知美ちゃんの誕生日プレゼント持って会いに行くわ」と返信したなあ。けど、新しい拠点での仕事が忙しくて、結局行けないままになってた。今度の休みと言っていた日から二ヵ月ほどもたった昨日、スマホに美幸さんから電話が入った。

「急に電話をしてすみません」

美幸さんの声が沈んでいた。

「どうしました」

僕が恐る恐る返すと、電話の向こうは黙り込んだままになった。僕はその沈黙には大きな意味があり、その意味が暗く重いものだという予感がして、何も切り出せないまま、互いが黙り込んだ。どのくらい、僕らが黙ったままやったのか、思い出せない。ただ、とてもかすかな声で、美幸さんが、あの人が二日前から帰ってこないんです、とだけ言った。

その時、僕は思い出したんや。高校三年のあの日の夜、僕の家の前であんたが言うた、「六甲山がええか、夙川の海がええか、お前ならどっちを選ぶ」と聞いた言葉や。僕は美幸さんに言うた。

「たぶん、関西にいると思います。きっと里心がついたんと違いますか」

できるだけ、明るい声で僕は言うた。けど、美幸さんはもう何かを覚悟をしたように、唇を食いしばってる姿が見えたような気がしたな。(つづく)

立山が見える窓(3)

福島亮帰宅してまずするのは、ベランダの野菜たちへの水やりだ。タンクを満タンにしておいた加湿器が数時間後には空になって自動停止してしまうように、この時期はいくら水をやっても、気がつけば土の表面が乾き、葉がしんなりしてくる。とくにミニトマトとピーマンは蒸散の量が多いのか、一日に二度、早朝と夜に水をやらないと実のつき方が悪くなる。ピーマンに至っては、実の下部が腐り始める。尻腐れ病だ。

植物に水をやるために行き来する居間は高温である。越してくるまで、富山といえば雪国で、雪国であるからには涼しいものと思い込んでいた。フェーン現象という言葉を聞いたことはあったけれど、それが何を意味するのかまでは知らなかった。今の住まいには、入居時にエアコンが付いておらず、ずるずると設置を先延ばしにしていたのだが、先日、ありがたいことにエアコンを無料で譲ってくれる人がいた。おかげさまで、帰宅後すぐにエアコンをつけられるようになった。しかし、室内の熱は執拗に残り、息を詰まらせる。汗を流しながらの水やりは、その息苦しさを紛らわせるための時間でもある。

いくら水をやってもだめかもしれない。ふと、そう思う。ここしばらく雨が降っていないから、鉢の中に熱がたまりっぱなしなのだろう。ミニトマトの葉の色はくすみ、ところどころ枯れ始めている。それとも、もう収穫の時期が終わり、枯れていくころなのか。いずれにせよ、早朝と帰宅後の水やり程度では、この暑さと雨不足に太刀打ちすることはできないようだ。

人間の意思や努力、あるいは期待ではどうにもならないものがあることを、これら不憫な鉢植え植物たちは教えてくれる。同様のことを、富山城址公園で死んでいった107羽の鷺たちも警告しているのだと思う。5月頃だったろうか、夜、城址の前を通ると、怪鳥の叫びのような声が鳴り響いていた。あれはきっと、子育て中の親鳥の声だったのだろう。鳴き声や糞に対しては、苦情もあったに違いない。市としては、松を伐採すれば、騒音問題の元凶である鷺たちがどこかに行ってくれるものと思っていたらしく、巣のあった松の木を伐採した。だが実際には、巣立つ前の若い鳥たちは、どこへも行かず、飢えと疲れによって次々に死んでいった。よく「生存本能」という言葉が用いられるが、この鷺たちの死は、その本能なるものが思っているよりもずっとか細く、脆いものであることを知らせてくれる。

邪魔なもの、迷惑だと思われているもの、視界から消えてくれたらいいのにと思われているもの——その住まいを破壊し、居場所を奪い、どこかに出ていくよう仕向けたところで、そう易々と出ていくことはなく、破壊されたかつての居場所は墓場になっていく。この107羽の鷺たちは現実であって寓意ではない。それでも、あたかも現在進行形で起こっている虐殺の寓意であるように思えてならないし、排外主義がもたらすものの寓意であるようにも見える。

そんなことを考えながら、プランターに生えた細かな草を抜いていた。せめてものケアをしておきたいと思った。ツルムラサキの土から生える草を引き抜いたとき、芳香に手が止まった。ツルムラサキを植える前に同じプランターに植えていたエゴマの香りだ。うまく育たず枯れ始めてしまったので、エゴマを抜いてツルムラサキを植えたのだった。あのときのエゴマが、知らぬ間に種子を落としていたらしい。

抜いてしまった方がよい邪魔な草だと思っていたその小さな植物を、もう一度プランターに植え直してから、もう一度、水をやった。

活発な雨雲あんだー不安

芦川和樹フローラが歩幅を

正確に測る。路上には黄いろい

黄色、き、イエロー

点字ブロックが延びて、フローラ

フローレンスの手先には

雷、か、いなづま、みなりが

残る。絡んでほどけないのよ

あの辺りの闇があすか

いつかの雨雲(徒歩)だろうね

切り絵は

ラ、いいえラじゃない

正月を見据えて

キャリー、荷物のことが

フローレンスの頭を

(翌日の台風を知らせる)よ、ぎるのです

フローラの傘は

おぼつかない足どりで

左頬に吹きつける風

を折りたたむ、たたまなきゃ

歩けないじゃないか

肩に

肩の柵に

凭れて、もた、れて

塗り絵をもとにした

スモークの完成もうすぐ、を鼓舞する

弓矢で

貫ける心臓がたくさんあーる

フローラの雷

すこしだけ走ってみる雨具、雨雲

すぐに止まる

すぐに思いだす

すぐにクリームパンを食べたい

おへそを渡さない

歩幅をそろえない

足跡につばを吐く

うそできるだけ汚さない

固定する(フローレンスの金槌、づち)

固定したものを疑う

ヘリンボーン。ヘリンボーンと

いったところでいくつかの冠が割れる、錆びていたとしても。雷は当たる。塩振る。塩は「冠が割れたね」という。