毎週湘南にある某大学で中東のことを教えている。

生徒に教えるからには事実を正確にチェックする必要がある。

「先生、今日は何の話ですか?」

「えーっと、ちょっと今まで、歴史の話とか難しかったと思うので今日は先生の体験談を話します」

ということで、家の中の段ボールをひっくり返してパレスチナ時代の写真を集めてきた。デジカメがなかった時代だから写真が束になって段ボールに入れてあったのだ。

「パレスチナの子どもたちに必要なのは教育だ! と先生は思ったわけです」

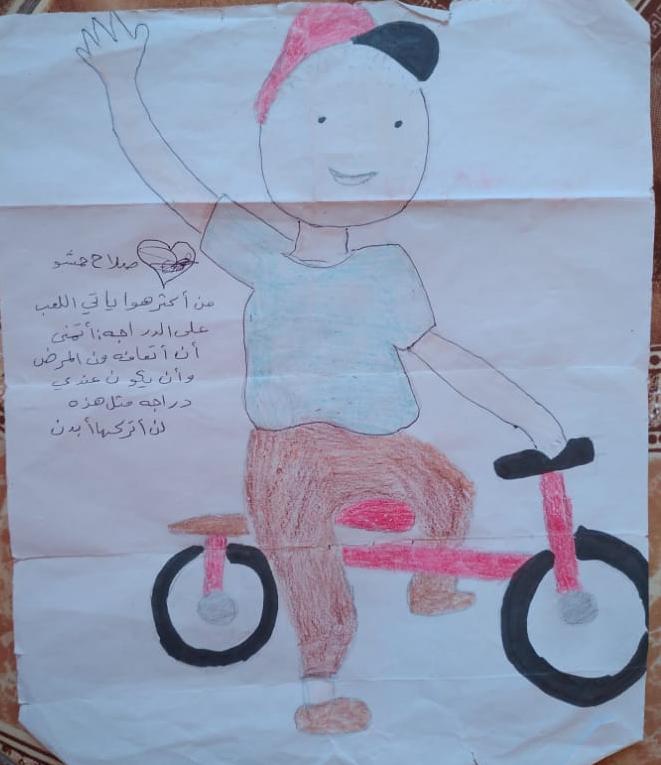

難民キャンプに行くと必ず子どもセンターみたいなところがある。そこで、子供たちに平和のイメージってどんなんだろうって絵に描いてもらった。ある男の子が、鳩の絵を描き始め オリーブの枝を加えている。そのうちのどが切られて血を流し、その男の子は、もううんざりだっていう感じでびりびりに破いてしまい、「平和なんていらない」という。

「じゃあ、平和って何なんだい?」

「それはパレスチナという国ができて、僕たちが難民じゃなくなることだ」

確かに、それは国連でも認められた権利なのに、そういった正義が通らない不条理な世界にこの子たちは生まれている。

「こういった子どもたちが、賢く平和をつかみ取ってほしいと考えて、図書館を作りました!」

場所は、エルサレム旧市街と、ベツレヘムの難民キャンプ、そしてイスラエルの入植地の近くのベドウィンの学校。実は、そこの学校が、イスラエルが入植地を拡大する計画があるというのでブルトーザーで壊してしまった。ひどいことをするなあ、そういう情報は、平和活動家のネットワークで流れてくるので、案内してもらって見に行ったのだ。

もともと粗末なプレハブの建物だから壊すのも簡単。ユダヤ人の平和活動家の弁護士も来ていてイスラエル軍を訴えるとかいう話をしていた。ここに毎週移動図書館で本を持っていく。僕らが通えば、イスラエル軍もそうは簡単に学校を壊したりしないだろうという目論見があった。そこで、非暴力を訴えて移動図書館をやっているというナ―フェズさんを訪ねて行って、「協力してほしいんだけど。ロバの図書館をやろうと思うんだ」

事情を話すと僕たちは意気投合して、さっそく街道でロバを貸してくれそうなベドウィンをあたった。彼らは、もちろん羊飼いではあるのだが、廃材とかを集めて売買していた。まるでそこは秘密基地のような作りをしていて、ワクワクするような場所だった。ナフェズが交渉するが、ロバ2頭で確か200ドルだった。それ以上はまけられないという。

それで、僕たちはロバに乗って本を運ぶことにした。学校の場所はワジアブヒンディと言って谷間に降りていく。ナフェズはかなり太っていたので、ロバが可愛そうだから歩いてついてくることになり、僕がロバに乗るも、ロバが動いてくれないのだ。結局子どもがロバに乗って、とっとと走り出し、僕たちは走って彼らの後を追うことになった。

「これ、なんか、イメージと違うね」

「ああ、そうだね」

ナフェズは息切れしてもうそのまま死んでしまうのかという感じだった。子どもたちは、本を読むのかどうかわからないけど、たくさん寄ってきて好きなのを持って行った。

次の週は、もうロバをやめて、ナフェズの車で何とか谷間に入っていく。車の底を擦らないようにゆっくりゆっくり進む。ロバの方が確かに早かった。子どもたちは、本当に本が大好きのようで、毎週喜んで駆け寄ってくる。ちゃんと読んでいるかどうかはわからなかったが、砂漠の退屈な学校では、刺激的だったに違いない。

「先生にとって難民キャンプの図書館は、刺激的でした」

キャンプは政党が牛耳っていて、僕らのキャンプはPFLP系だった。子どもたちはデモに行き、石を投げて、運が悪いとイスラエルの催涙弾の攻撃や、ゴム弾で撃たれてけがをする。ある日僕は、キャンプのリーダーに提案した。

「今度の金曜日のデモに、子どもたちが、ガンジーのTシャツを着て行進するのはどうだろう。非暴力を世界にアピールするチャンスだと思う」

「それはいい考えだ」ということで急遽ガンジーの写真をTシャツ屋にもっていって、プリントしてもらった。ところが、前日に、リーダーから電話があり、「やっぱりだめだ。ハマースが文句を言ってくると面倒なことになるのでやめてくれ」ハマースは、イスラエルを認めずに徹底抗戦の構えだ。「それなら仕方がないね」せっかく作った50枚ほどのTシャツはお蔵入りになった。日本人なら別にハマースに気兼ねすることはないので、ボランティアで手伝ってくれていた日本人何人かで着て僕たちはデモに参加した。

2000年に第二次インティファーダが始まると、当時の私はUNV(国連ボランティア計画)の仕事をしていたので、国連のセキュリティに従わなければならず、いきなり避難を強いられた。国連のジェット機が迎えに来て、日本に帰国して、しばらく待機した後、パレスチナに戻り、難民キャンプに行くと、子どもたちが普段着のようにガンジーTシャツを着ている。着るものがなくなって勝手に持ち出したんだろうと思って、「そのTシャツなに? なんでそれ、着てんの?」と聞くと、

「おじさん、これガンジーだよ、ガンジー知らないの?」

レバノンに行ったときに、ガンジーとキング牧師の漫画を売っていたので、買って図書館に置いておいたのだ。彼らはそれを見て勉強したんだと思う。うれしかった。そして楽しかった。

で、調子に乗った僕は、ジョン・レノンのイマジンを子どもたちに教えた。キャンプのリーダーが、またやってきて、「宗教のない世界を想像するなんて、こりゃ、ハマースは黙っていないぜ! で、どんな曲なんだい?」

テープを聞かせてやると、「いい曲だね!」とリーダーも気にいったみたいだった。別にハマースの前で歌うわけじゃないから、問題はなかった。

「日本人としてやらなきゃならない事は何でしょう? 究極的な暴力としての核戦争のことを伝えることです」

毎年夏は、No more warというイベントをやった。広島・長崎の写真展や、丸木俊の「広島のピカ」の朗読。子どもたちが平和のダンスを作ったり。

日本人がなぜ、尊敬されているかというと、原爆が落とされて、あれだけの悲惨な経験をしても、復讐せずに、経済大国にのし上がったこと。戦争は強いものしか勝てない。そして、多くの人々を殺す。その数だけ憎しみが生まれ復讐が続く。だから、そんな戦争なんかしたくない。でも戦わないと自分たちが殺される。日本は、戦争しないで、経済大国になり、みんな幸せに生きている。そんな国に彼らはあこがれていたのだ。

広島、長崎のことを伝えるイベントをイスラエルでできないか考えていた。でも、2002年、すべては終わった。イスラエルの攻撃は激しくなり、日本とパレスチナを行き来していた私は、入国拒否されて、追放。つまりは、難民みたいなものになってしまったのだ。

「まさか? モサド? イスラエルで核兵器反対を訴えようとしていることに気づかれた?」

もはや、僕には何もできなかった。すべてを忘れることにした。そして、僕は、戦争が始まろうとしているイラクへ向かった。

「皆さんは、核兵器禁止条約を知っていますか? 日本は、核保有国が批准しない条約は意味がないとして署名を拒んでいます。でも、パレスチナはいち早くこの条約に批准しました。すごいでしょう?」

あの時の子どもたちは、とっても輝いて見えた。広島のピカの朗読、ガンジーTシャツ、イマジンの合唱、そういうのをほったらかして、パレスチナに入国できなくなった自分がとても情けなくなった。みんな、どうしているのだろうか? いつも国際社会から裏切られてテロリストのように扱われる子どもたち。みんな生きていて立派な大人になっていてほしい。

「今日の授業はこれでおしまいです。質問がなければ、終わります」