5歳の娘は寝る前にダンテ・アリギエーリの地獄の話を聞いてこう言った、「でも、今は優しい地獄もある、好きなものを買えるし好きなもの食べられる」。彼女が資本主義の皮肉を5歳という歳で口にしたことにびっくりした。それは確かに「優しい地獄」と呼べるかもしれない。彼女の言葉が私の中に何日も響いた。この文書を書く時も、彼女は隣の席に座って、スーパーで買った蜜柑の皮を細かく剥いて美味しそうに食べている。

次女も皮を剥き始めて、細かい皮のかけらをテーブルの下に普通に捨てている。彼女の感覚が現代人から少し離れているからなのだ。いくらマナーを教えても3歳の子供は現代人と呼べないところがある。3ヶ月ほど前の休日に、娘たちを森に連れて行くというと、次女は大喜びして、車に乗った瞬間に2分ごと「森についた?」と聞く。森までは40分かかると言っても、まだ町の中で信号待ちをしていても、「ママ、ここは森?」と聞くのだ。私は娘に教えた。「ここはジャングルだよ。人間の作ったジャングルだよ、町ともいう」というと納得した。ジャングルという新しい言葉の音に納得しただけかもしれないが、しばらく森についたかどうか聞かなくなった。

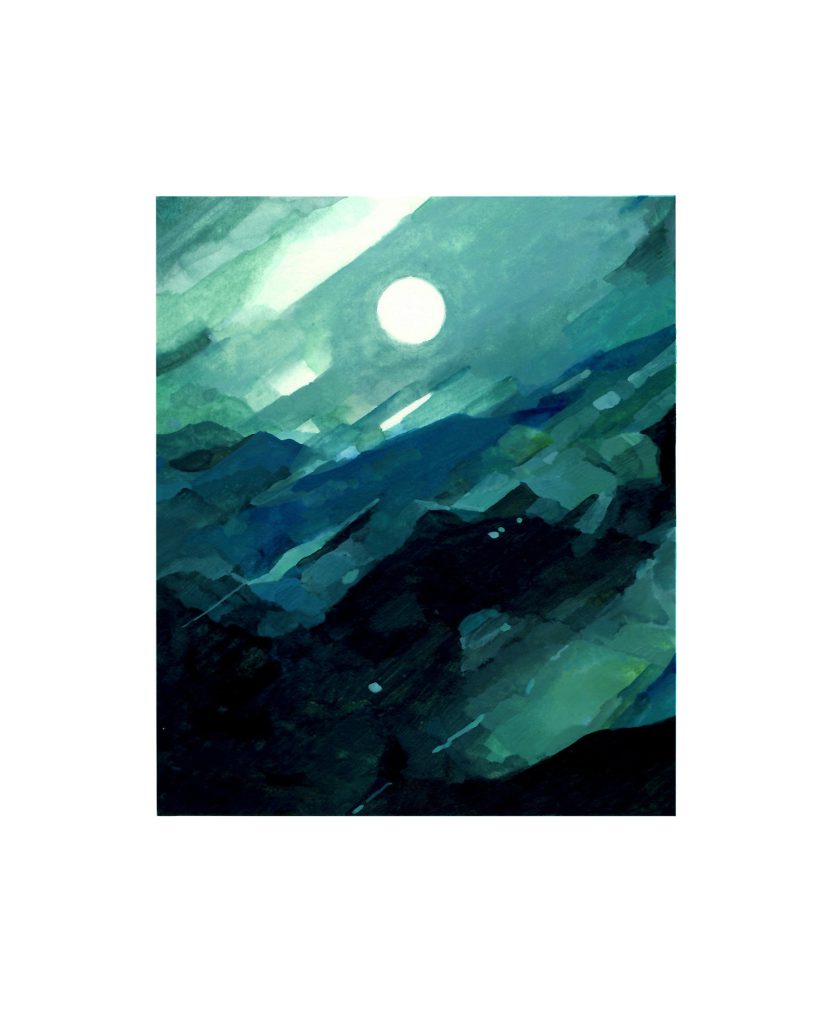

車が森に近づいていくと、山の中で夏の激しい雨が降り始めた。東北の夏によくあるパターンだ。朝の晴れが夢のように感じる夏の雨、冬の吹雪が起きる不思議な天気に未だに慣れない。雨の中をしばらく進むが、この天気だと森の中のハイキングが非常に難しいと判断して、家に帰ることに。次女がちょうど15回目の「ママ、森はどこ?」と言ったあたりだったと思う。山から降りて、町の入り口のコンビニでトイレ休憩しようと駐車すると、次女は「森についた!」と大喜びだ。コンビニと森の違いを説明しても通じないと思いそのままにした。彼女は嬉しそうに森の実、グミとおにぎりを収穫した。ママはフライドチッキン狩りをして車に戻った。長女のいう「優しい地獄」ではなんでも食べられる、優しさに溢れた森なのだ。遺伝子組み換えのアメリカ産のとうもろこしでできている森だ。

私が子供だったとき、本物の森のキノコと野イチゴを食べていたが、誰も測ってないチェルノブイリの放射能がきっとたっぷり掛かっていたので、ここ最近、無農薬とオーガニックの食材を手に入れるのをやめ、地球の空気に触れること自体から考え直すことにした。それはそうだ。蜜柑の種を植えてもミカンにならないし、大事に育てても、大きな植木を植え替えても、実になったとしても、農家で大事に育った蜜柑の味にならない。だから農薬がかかっていても食べる。りんご農家の女性を一年以上調査した。40回以上りんごに薬がかかっても彼女の畑で取れたりんごはこの世のものと思われないぐらい美味しい。人間と自然の対立ではなく、彼女のりんごの木に対しての優しさをずっとカメラに収めて、人間も自然の一部だとよくわかった。木も人間社会もコンビニのおにぎりも近代の産物なのだ。なので、次女がコンビニは森だと思うことも間違ってないかもしれない。未来の森にはコンビニの中でしか出会わない可能性が高いから。綺麗な空気を吸うためコンビニの森に行こうというC Mが目に浮かぶ。空気が大手企業の資本になるから、渋谷の大きなスクリーンに先ほどの家族の休日の過ごし方がきっとC Mとして流れる。

でも、そんな未来があるとしたら、もう一つの「優しい地獄」からも解放されたい。それは私から見た女性の身体で生まれる「優しい地獄」である。もし性別を選ぶボタンがあったら、私は迷いなく「男」という「ブルー」のボタンを選ぶ。その時も女の子はピンク、男の子はブルーが色で区別がまだあるだろう。ここ一年前から、自分は「男になりたい」想いが強くなっている。ある日、女性の服より男の服が好きだと感じた。ジャージ姿、ラッパーのような格好が一番お気に入り。運転するときも、酒を飲む時も男の仕草を真似する。ある日、どうしてもトイレに行きたくなって、知らないレストランの駐車場に車をとめて急いでトイレに入った。壁は濃い緑、ほぼ青だったことと、トイレに入ってから私の後に入った人がした音が、身体の大きさなどと動きがどう考えても女性ではないことがわかった。一瞬だけ私の脳が味わったことのない混乱を感じた。もしかしたら、私は今、男性用のトイレに入っている。でも、混乱は男性用トイレに入っているせいではなく、一瞬、男性、女性と何か分からなくなったからだった。その時、粘菌の気持ちがわかった。植物でもない動物でもない性別もない生き物になった。そしてすごく開放感を覚えた。後に入った人が出るまで待って、(そっちの方がびっくりするだろうと思った)外に出たら、ドアに青い男性の姿が描いてあった。それでも私の勘がおかしくなったと信じることができなくて、赤い女性の姿が描いてあったドアを開けて、明るいピンク色の女性用トイレの眩しさに触れ、て事実を受け止めた。

なぜ、男性になりたいのか。それはこの人間社会では男性の方が楽だからと私の身体が感じ取ったからかもしれない。子供を産むこと以外、この身体で生まれたてよかったと思うことが一度もない。私の身体の個人史を繰り返しても、授業のためにここ最近様々な女性の個人史を聞く機会があったが、私も含めて明るい笑顔の裏に差別、たまに暴力、いじめの歴史が隠れている。もちろん、男性からの差別だけではなく、女性からの差別といじめもある。でも男性だったら、なんて楽と私のミラーニューロンが反射し、男の服を通販で買う。高級和食レストランのカウンターで働いていた友達が「女の作る刺身が美味しくない」とお客さんから言われた話を聞くと、女性の作る刺身と男性が作る刺身の違いがわかるあのお客さんの舌が社会の作った味にどうしてこんなに敏感になったのかと考えるとこの世の料理が不味く感じる。

考えてみると、子供の時に自分は男の子のように髪の毛を短く切られて、ジャージ姿の毎日だったと思う。自分の「女性性」を意識したのは、電車の線路に縛って子猫を殺すことで村の中で有名だった同じ歳のヤンキーな男の子が、混雑していたパンを買う行列で後ろから私のお尻を触って、人混みの中で変な動きをしたことにびっくりしすぎて気絶した時だった。その時に私の身体が彼と違うことが初めてわかった。14歳ごろにはもう女の子の姿をしていただろう。髪も伸びていたしスカートが履けるようになった。村の端っこに住んでいたジプシーの一人の若い男が刑務所から出たばっかりの時だったが、私をみた瞬間に気に入ったようで、私を誘拐しようとした。村で誘拐されていた女の子がすでに何人かいたから危ないところだった。さいわい他の村の若者に守られて無事に家に戻ったが、夜になるといつ襲われるのかわからないので、枕の下に家で一番大きな包丁を置いて寝た。次の日に街に戻ってから、何ヶ月も村に戻ることができなかった。あの日も私はただただ女性だから危ないということがわかった。つまり女性はいつでも誘拐されることが私の世界にはあるし、隣の村の従姉妹が複数の男性にレイプされたことも彼女が女性だったから。もちろん若い男性も危ない時はあるけど、「女の子だから危ない」という口癖がよく聞こえた気がする。だから、子供の時から女の子でいることが大嫌いだった。

それに、ルーマニアでは家庭内暴力が普通にあった。家族の二つに一つでD Vが行われていたという。私の家族もそうだったし、小中学校のクラスの半分の家族もきっとそうだった。中学校の化学の先生もたまに左目が真っ黒になっていて、サングラスをかけて授業していた。そのせいで授業の内容に全く集中できなかった。私は医師になる夢を諦めた。化学の勉強は無駄だと思ったから。女性として医師になっても何も変わらないかもしれない。今は諦めてないけど。私の家族の中では、女性として(男性でも)博士課程まで上がるのは先祖代々私だけなのだ。この遺伝子の組み合せで博士号を持つ可能性が私だけだと思うと、女性男性関係なくなににでもなれると少し希望が湧く。それでも、ここまできても「子育てしながら博論は書けない」と言われたり、ある大学の面接で「子育てしながら仕事できる?」と聞かれたりすると、私の今まで頑張った遺伝子が落ち込む。女性だから聞かれるのか。

中学生の時、美術の授業中に突然先生は私をクラスの前に出し、横顔が「女性性に溢れてボッティチェッリのヴィーナスにそっくり」だからと言って、座らせてデッサンのモデルにされたことが大嫌いだった。その時は私の「持っている」ピークだっただろうが、高校生になってから現在までできるだけその「女性性」を隠そうとした。

アッバス・キャロスタミ監督のTenをみて、驚いた。キャロスタミがここまで女性の気持ちが分かるなんて。主人公の7歳の息子以外、男性は一人も出ない。彼女はずっと車を運転し、息子を含めて10回分の会話を重ねた結果、彼女の世界観、女性として、母親として、妻としての立場が分かる。半分ドキュメンタリー、半分Mania Akbariというメインキャラクターの人生そのまま。彼女の息子もイラン社会の男性そのものの代表に育っていて、母親の自由を激しく批判しているのだ。元夫は道路の向こうの遠くに止まった車からほとんど見えないし声が聞こえない、距離感。彼女の人生とはテヘランという街の中のノイズと激しい交通の中の目眩するドライブだ。離婚、再婚、子育て、お祈りと愛のかけらが彼女の車から溢れて世界に飛び出すのだが、Mania Akbari自身のサングラスをかけて運転する姿が、女でもない男でもないニュートラルな平地にたどり着いた綺麗な生き物に見えた。彼女はそのあとは映画監督になって、30歳で癌になって自ら自分の身体にカメラを向けた。この感覚が私の今の感覚に近いと思った。彼女は息子に「私は誰ものものでもない」と一生懸命教えている言葉が耳に残った。

ある日突然、長女は「男に産まれたらサトルという名前にして」と言った。子供はまだこれから生まれる可能性を信じているのか。その日に鯵ヶ沢の「加藤鮮魚店」というお気にいりの魚屋さんから深浦産のマグロの真赤な刺身を買って、自分で漬けた庭のラズベリー酒を飲んで食べた。赤と赤のコンビネーションが合う。あの刺身が男か女に作られたかどうか全くわからなかったけど、相変わらず美味かった。友達が話す和食屋のカウンターで働いた時の経験。生理になってもトイレに行かれないので、足に流れる赤い線を見て、女性として生きることには本当に大変な時があると思った。こうした話を集めて残したい。もう一つの赤を思い出した。次女が生まれたとき、出血がすごくて意識を失った。血圧は下がりすぎてとても寒かった。死ぬ時はとても寒いのだと覚った。異常を知らせる機械のアラート音で耳が痛くなった、やっと落ち着いた時に目が覚めた。血だらけになっていた床を見た。男性の産科医は冷静に血を拭いていた。不思議な背景だと思った。命がここから始まるのだが、それでもこのお腹は私の「自由」を奪わない。