よく幼少期に過ごした

ドイツの事を思い出す

自分の最初のキオクとして

ハッキリと覚えているのが

ドイツからなのかもしれない

深夜目を閉じる

浅い眠りにつく

頭の中に遠い

キオクの匂い

春の草の匂い

夏の木の匂い

秋の空の匂い

冬の雪の匂い

色々な匂いとキオクが結びつく

不思議なもで匂いというは

キオクと繋がっているのだ

キオクというのは匂いであり

匂いというのはキオクなのだ

森の葉っぱや草の匂い

市電の座席の皮の匂い

雪降る町の寂しい匂い

クリスマの蝋燭の匂い

家の窓から外を眺めると

トウモロコシ畑が強風で

荒波のように揺れている

遠くまで続く雲の塊たち

それをずっと眺めていた

市場で買い物のレジの列にならぶ

前に並んでいたおじさんの足元に

カラフルな三色のアイスを落とす

灰色のスーツズボンの裾に落ちる

ストロベリーバニラチョコレート

市電で寝過ごして最終駅に

未知の世界に迷い込む

そこから出られない絶望

困りはてた僕を見て

知らないおばあさんが

家まで送ってくれた

二人で歩いた陽の差す道

長く伸びる二つの影が

アスファルトの上を

ゆらゆらと揺れている

初めて行くミュンヘン

あの大きなスタジアム

博物館にあった潜水艦

喫茶店で飲んだココア

窓から覗く町の景色

暗くなった町の街灯

全てが初めて見たものに思えた

森から眺める遠くの街の光

あそこには何があるのだろうか

きっと違う世界がそこにはある

夜空を眺めて遠い星を見ている

たどり着く事の出来ない星

そんな場所を想像してみる

生活

生きる

あの時は

全ての時間が

想像に溢れていた

幼少期の思い出だ

きっと何かに守られて

夢の世界に住んでいた

今はそう思う

夢の中で起きた夢の中の出来事

残っているのは匂いという記憶だけ

浅い眠り

から

目

を

覚

ま

す

朝の陽が窓から射す

庭の桜が咲いてきた

チャボ達も変わらず仲良しだ

春

投稿者: yamaki

製本かい摘みましては(186)

四釜裕子正面に窓、窓辺に花。窓は大きく外に開いて海鳥が2羽飛んでいる。窓に向いた椅子に男が腰掛けていて、左手で本を広げて読んでいる。右手にタバコ、飲みかけの紅茶。花瓶が窓枠の外に描かれているからか、浜辺にそのままつながっているようで不安定だ。部屋は半地下かもしれない――実はこれは野村悠里さんの『或る英国俳優の書棚』(水声社 2023)で見た蔵書票にある絵だ。野村さんは製本・ルリユール・装幀の専門家で、前著に『書物と製本術――ルリユール/綴じの文化史』(みすず書房 2017)がある。400年前に出版されたイタリア史の英訳本の、マーブル紙の見返しにこの蔵書票を見つけたそうだ。絵の上には「誰も死ぬまで幸福ではない」、下には「セシル・F・クロフトンの蔵書」の文字。その名前を頼りに野村さんはかつての所有者探しに英国に向かう。『或る英国俳優の書棚』はいわばその探偵記だ。

その人はセシル・フレデリック・クロフトン(1859-1935)という元俳優で、俳優業を30代で引退していた。その後アンティーク・ショップを経営するなどしたようだが、手のひらサイズの本を集め続けて1932年に500冊をロンドン大学に寄贈している。自ら「リトル・ブック」と呼んだ小型本の大きさはおよそ縦12cm×横8cm。対象にしたのはイギリスやフランスで16世紀から19世紀に出版された古典や近世期のテキストで、アンティークの革装本を好んで集めた。見た感じは18世紀後半以降にまず女性たちの間で流行った「ポケット・ブック」に似ているそうだ。マナーや占星術や詩句が印刷され、19世紀になると革のカバーをつけて持ち歩く人が増えたという。

リトル・ブックというのはチャップブックの超豪華版みたいにとらえればいいのかなと思ったが、〈庶民の読み書きの普及を伝えるチャップブックのような廉価本でもなければ、ましてやテキストは初版本ではない。古典文学、小説、詩集、随筆等を再版したものの小型本〉だという。『或る英国俳優の書棚』にはロンドン大学に寄贈されたリトル・ブックのカラー写真もたくさんあって、これを見ると特別豪華な装幀ではない。とはいえ革装だしサイズが小さいともなると趣味性が高いのかなと思ったが、〈革装本としては、リトル・ブックは造本も装飾も一流とはいえない、個性派の脇役者のような装い〉で、〈名の知れた職人による装幀であれば、美術工芸品としてミュージアムに寄贈することもできたかもしれない〉けれどそうではなく、〈ある一定の階層にとっては日用品にしかすぎない類の本〉というのだ。実際、クロフトンはそれをよく読んでいたようで、〈舞台衣装の一部と思われるピンクや黄色の羽毛の飾りが、ふわふわと挟まっている本もある。外に行くときや地方ツアーに出かけるときは、小ぶりのシェイクスピアの本を持参することもあったのかもしれない〉と野村さんは書いておられる。

一定の階層にとって日用品にしかすぎない類の、というのがつかめない。アン王女をモデルにした映画『女王陛下のお気に入り』の中でエマ・ストーンがオフの日に馬で出かけて木陰で本を読むシーンがあったけど、ああいうときに持っていく感じなのかな。と思い見なおしてみたがよくわからなかった。投げ出したあの本は拾ったんだろうか。後にレイチェル・ワイズに「盗んだわね」と迫られたドライデンの詩集がこれだったりして。レイチェルの巨大な本棚はいろいろなサイズの革装本でぎっしりだった。暗闇に浮かぶ背や帳簿の表紙やエマが自分の顔を殴るのに使った本の小口の金箔がキラキラだった。エマがオーバースカートを前中央から左右にめくり上げたようなたわみに隠していた”毒”をレイチェルの紅茶に入れていたけど、そもそもあそこはポケットとして使う場所なんだろうか。別のシーンではエマがブランデーか何か飲みながら片手をそこに突っ込んでいて、そのふてくされぶりもよかった。常に本物の分解からスタートする衣装標本家・長谷川彰良さんなら、この映画の”ポケット”をどう解説されるだろう。

『或る英国俳優の書棚』は、クロフトンのコレクションの分解解説書と言ってもいいかもしれない。野村さんはロンドン大学に寄贈されたコレクションの調査結果を「書棚」と題した一連のコラムで俯瞰して、その意義を検証している。中で特に「本を綴じること」という章立てが2つあり、クロフトンの友人でジャーナリストのフランク・ハードのエッセー「本を綴じること」も紹介している。『ガールズ・オウン・ペーパー』(1897年)に寄せられたもので、個人で営む製本工房で見た作業工程なども詳しく記している。『ガールズ・オウン・ペーパー』は女性のための教養や職業などを紹介する1880年創刊の週刊誌で、1部1ペニーで売られていたそうだ。他にフランク・ハードは、美しい本の文化の中心はずっとフランスにあり、イギリスには製本職人が少ない、というようなことも書いている。

このあたりを野村さんの記述から補ってみる。フランスでは17世紀に王令によって書籍販売と製本の兼業が禁止され、〈国王の庇護のもとに高度な金箔押しとその治世を代表する装幀様式が発展〉したために、〈革装幀の歴史は王室製本師とともに語られてきた〉が、イギリスでは〈まさにアノニマスでその歴史は曖昧〉。したがって〈金箔押しの歴史を取り上げようとすると、多くはフランスの装幀様式を説明するところからはじまっている〉。しかし19世紀末になるとフランスでは画家や版画家との協働で表紙を飾るような試みが増え、一方イギリスでは技術的にはフランスの伝統を踏襲するものの、〈高度に発達したクロス装の方に、そうした具象的な表現が次々と取り入れられていった〉。1820年代以降はクロス装が普及して徐々に機械化が進んだというから、クロフトンのコレクションは〈そのはざまの手仕事の変化を伝える資料群〉になっていて、さらにフランス革命前後の出版物を含んでいることもこのコレクションをユニークなものにしているのだそうだ。

野村さんはクロフトンの人物像にもせまった。コレクションの1冊ずつの紙や革・箔などの素材のこと、製本や装幀の技術やデザインのこと、版元や書店・流通のこと、働き方のこと、所有者変遷にまつわること等々が、どんな時代背景のもとでクロフトンの生涯にクロスしたのかを書いている。人となりを調べるにあたっては、クロフトン自作のスクラップブックが大いに参考になったそうだ。細かくジャンル分けしてこれまた大量に作り続けていたようで、ロンドン大学やブリストル大学などに4冊だけ残っているそうだ。クロフトンは、公爵家の私生児という出自を隠していたのではないかと野村さんは推測している。小さい革装本を好んだ理由については、〈家柄に気兼ねなく、群衆にまぎれこむためのツールだったようにも思える〉。匿名で座礁事故を記録してライフ・セービンングの重要性を説いたり、アンティークを寄贈したり慈善活動をさまざましていたのは、〈ノブレス・オブリージュを果たしていたとも考えられる〉。

さらに蔵書票の絵の元になったと思われる自室の写真や風景画もつきとめていて、「誰も死ぬまで幸福ではない」という格言にも触れている。ヘロドトスの『歴史』に出てくるソロンの言葉だそうで、ソロンは「世界で一番幸福なのは誰か」と王に問われたときに、王の名前ではなく一庶民の名前を示したのだそうだ。私はこの絵について、冒頭で「部屋は半地下かもしれない」と言ったけれども、事情はわからぬが案外そう思ってもいいのかも。窓辺の花をクロフトンが外の”世間”へ手向けたものだと考えてみるならば、当時の世間からおよそ100年後の世間にいる私はその花越しにクロフトンをのぞいているようなものだろう。その部屋は浜辺にひそむ穴ぐらかポケットか。ズボンのポケットのすみにいつか拾った貝の破片が糸くずやほこりにまみれて固まっているのをしつこくまさぐるようにして、誰も認識できないアンタッチャブルな幸福をのぞき見る。

今年1月に刊行された羽良多平吉さんの『断章集 二角形』(港の人)の判型は、編集した郡淳一郎によると「芸大生の頃、右のポッケに岩波文庫の『地獄の季節』、左のポッケにピー缶だったんだ」という羽良多さんの言葉からおよそ縦18cm×横11cmに決めたという。東京での刊行記念トークイベントで話されたようだが、予約したのに行けなくなってしまったのが残念だった。実物を手にするまで、大きな本と思い込んでいたのはなぜだろう。そしてこの本は”別名 Pocketful of Rainbows”、というのも郡さんのXで見た。 ♪ポケットにいっぱい虹をつめて……愛・愛・愛・愛~♪ YMOが歌う「Pocketful of Rainbows」がプレスリーのカバーと知ったのはだいぶ後のことだった。本でも毒でも貝でも虹でも幸福でも、ポケットとは離れがたきものの隠し場所であり住処である。

かなへび

植松眞人 まだ学校に上がる前、正人はとかげを殺してしまったことがある。見つけたとかげを逃さないようにと勢い込んで掴みにいき、自分の手のひらで圧してしまったのだった。あの時の手の感触はいまでも残っているのだが、それでも正人はとかげが好きだった。虹色に光るぬめっとした体が良かった。

今日も学校から帰ると、家の中にランドセルを放り込み、草っ原へ向かった。とかげを捕まえようと草っ原に駆け込むと、すでに自分より年かさの近所の子どもたちが集まっていて、缶けりをして遊んでいた。一番年上が小学校六年生、一番チビが正人と同じ小学校二年生だった。何日か前、かくれんぼの最中に一番年上の子のズルを言い立てたことがあり、その次の日から正人は遊びに誘われなくなった。

勢い余って狭い路地から草っ原へと飛び出したので、近所の子が五人ほど遊んでいる真ん中へ飛び出してしまった。缶を蹴ろうとしていた隣の家の子は、誘わなかった正人が突然現れたからとても驚いた。驚いて、缶を蹴るタイミングを逸して、足を缶の上に滑らせ、そのままもんどり返った。

「お前がびっくりさせるから、やろ」

と一番年上の子が言った。

その声に押されるように、その場にいた全員が正人を非難がましい視線でぐいっと睨みつけた。唯一、草っ原に横たわってしまった子だけが、恥ずかしそうに視線を落としていた。

一瞬、その子と目があったような気がするのだが、目が合ったことが余計に恥ずかしいのか、相手も頑なだ。もう二度と顔を上げようとしない。缶はその子の体の下にあるので、みんなも缶けりを続けることもできず、かといって正人に殴りかかるほどの理由も勢いもない。正人が草っ原に飛び出してきたときのまま、近所の子どもたちがただじっと動けなくなってしまっていた。

その時、草っ原に横たわっていた子が声を上げた。

「とかげや!」

そういうと、みんなが一斉にその子が指差した方へわらわらと集まった。

「とかげはもっときれいやろ」

六年生が言うと、みんなが正人を見た。正人は理科の先生から「お前は虫博士やなあ」と言われるくらいに理科が得意だった。特に昆虫や小動物に詳しく、みんなが採ってきた虫の名前がわからなければ、正人のところに持ってきて名前を聞いたりするほどだった。

正人はみんなの視線の先にあった小さくすばしっこく動く動物をじっと見つめながら、「かなへびや」とつぶやいた。

「そうや、かなへびや」

六年生が言うと、他の学年の子どもたちも同じように、「かなへびや、かなへびや」と声をあげた。声に驚いたのか、かなへびは草と草の間を縫うように逃げていく。正人はしばらくの間、逃げるかなへびを視線で追いかける。

「ぼくな、かなへびの茶色の体がかっこええと思うねん」

正人がそう言うと、みんなも口々に、かっこええとか、早いなあとか、言い出し、なんとなく周辺の草を足でザクザクと触り、かなへびを草の間から追い立てようとしたのだが、かなへびはもう二度と出てこなかった。その代わり、驚いて倒れていた子は、すっかり立ち上がっていて、正人はかなへびという名前を知っていたおかげで、みんなとの距離を詰めていた。

助かった、と思った正人は、用心深くみんなのあとをついて、草っ原をいちばん後ろから横切っていく。(了)

仙台ネイティブのつぶやき(93)種まく人になる

西大立目祥子あ、源一郎さんだ。夕方のテレビのニュースを見ていたら、「その土地で暮らしを立て直してきた、という人を訪ねました」というナレーションとともに、旧知のメガネ顔が映し出された。

源一郎さんのもとを訪ねたのは、先ごろ出版され話題になっている『戦争語彙集』の著者で、ウクライナの詩人・オスタップ・スリヴィンスキーさん。仙台では日本語訳を手掛けたロバート・キャンベルさん、哲学者の鷲田清一さんの3人のトークが1月に行われていた。私はまだ読んでおらず、トークにも行けなかったのだけれど、「ウクライナの詩人、仙台へ」というニュースタイトルを見てつけたテレビは、スリヴィンスキーさんが大津波で流された地域を訪ね、喪失からどのように歩んできたかを問いかけながら祖国の復興を考える小さなドキュメンタリーに仕上がっていた。

東日本大震災では仙台の沿岸部にも約7メートルもの津波が押し寄せ、900人を超える人が命を落とした。源一郎さんの暮らす新浜も、ほとんどの家が津波で倒壊し60名近くが亡くなっている。源一郎さん自身も住まいと家族を失った。それでも、家を立て直し、親が残した畑を耕し米をつくってきた。

土地の再生と並行して、震災後、小説を書き始めた。作家の佐伯一麦さんを講師に活動をする「麦の会」のメンバーとして同人誌『麦笛』に短編を発表している。「前から書いてみたいと思っていた」と話すのだけれど、あまりに激烈なつらい体験を経験化するには、言葉で乗り越えるしかなかったのだと思う。テレビでは、国土が戦地となった遠くウクライナの詩人と、いつもとまったく変わらず訥々と少しぶっきらぼうに話す姿が印象に残った。

震災当時、源一郎さんは仙台市八木山動物園の園長という要職にあり、家族の安否を確認するために自宅へ車を走らせたものの、被災した沿岸部は瓦礫にはばまれて車を降りて徒歩で近づくほかなかったという。たどりつけば、地区が丸ごと瓦礫に変わり果てた悲惨な風景が広がっていた。

職場である動物園もまた大変な混乱で、餌不足から倒れる動物も出始めた。大型動物から小動物まで、数百頭の動物の餌の確保と生命維持のために、職員の多くが園に寝泊まりする数カ月だったのではないか。この3月の13年前の震災を振り返る地元紙の記事には、人気のチンパンジー「チャチャ」は低血糖から意識不明となり、カバの「カポ」は温水確保ができなくなって歩けなくなった、とあった。石油ストープを焚くそばで点滴チューブにつながれ横たわるチャチャの姿が痛々しい。

公私ともに修羅場としかいいようのない時間を過ごしながら、源一郎さんはいち早く家を再建し受け継いだ田畑を耕し始めたのだった。源一郎さんだけでなく、新浜の人たちはこの地に住み続けたいと仙台市に陳情し、今後住宅の再建ができない災害危険地区にしようとした行政の判断をくつがえした。海に近い、決して耕作に有利とはいえない土地にへばりつくように暮らしてきた地域の向こうっ気の強さがあるのかもしれない。

2013年の秋、源一郎さんに案内をたのみ周辺を歩いたことがある。海からわずか1.3キロほどの距離にある新浜は、海風や高潮を防ぐために長年にわたって松の植林を続け、それは戦時下をまたいで戦後も続けられた。その完了を祝う「愛林碑」が流されずに残ったという話を聞き、見たいといったのが発端だった。ゴム長をはき軍手をはめ源一郎さんの後ろを内陸側から歩き始めたのだが、横倒しになった松の大木が折れ重なり、その上を乗り越えて進めば、津波の残骸のような池にはばまれてしまう。どこまでも累々と横たわる松の倒木に、私は軽々しく見たいなどといったことを後悔していた。でも源一郎さんはどんどん前に行くばかり。どのぐらいの時間がたったのか、大木の墓場のようなところをくぐり抜けた先の藪の中に、愛林碑は台座からもぎとられ20メートルも押し流されて仰向けに倒れていた。幸い、石は割れていなかった。白い軍手で源一郎さんが泥をぬぐった先から、刻まれた碑文をノートに写し取った。

ずいぶんとあとになって、よくあんな大変なとこ歩いたよね、といわれた。そして、あれで石碑が新浜にとって大事だっていうのがわかったんだ、ともいわれた。源一郎さんは含羞の人というのか、めったに心情を吐露したりしない。へぇ、こんな本音を口にする人なんだ、と受け止めたが、その後、松林の再生をめざし植林が進んだ浜に、愛林碑が立て直されたと知ったときはうれしかった。これまた源一郎さんのあとについて石碑を見に行くと、碑は想像以上の大きさなのだった。

『麦笛』(16号)に掲載されている短編「男といきものたち」には、源一郎さん本人と思われる男と、家のまわりに出没する動物たちが描かれる。死んだままいつまでも放置された犬、烏についばまれようとする灰色の死んだ狐、足を怪我している雉…。動物たちはあやういところで命を保ち、何かの拍子にあっけなく死んでいく。倉庫に入り込んだ鼠を箒で追い出そうとして、男は鼠を殺してしまう。動かなくなった鼠に後味の悪さを感じた男は翌朝、見るに見かねて鼠を木の根元に埋める。そういう話だ。死んだ動物の向こうに、津波で死んでいった人の存在が浮かび上がる。

震災は、生きているものたちを冷酷に、生き残ったものとあの世にわたったものに分けた。親と兄弟は亡くなった。会えばあいさつをかわしていた地区内の人は60人がごっそりといなくなった。カバのカポとチンパンジーのチャチャは命を拾った。なぜじぶんは生き残ったのかを繰り返しじぶんに問う毎日だっただろう。

源一郎さんが何気なくもらした、「象のトシコと話をしていた」というひと言が思い出されてくる。「トシコ」はインド象で国内でも指折りの高齢だったのだが、震災を生き延び、翌年夏に死んだ。大地震と大津波にもみくちゃにされる中で動物と人の境界は薄れ、この世に残った者同士としての結束は強くなる。象舎の前に立って、源一郎さんはトシコに向かい、どうやって生きて行けばいいのだ、と問いかけたはずだ。動物は無垢な存在として人のまっすぐな言葉を受け止める。

定年退職して野作業に力を入れるようになった源一郎さんの畑には、友人知人が集うようになった。スリヴィンスキーさんを案内した小麦畑には、種まきからひと月がたってやわらかな緑色の芽が風に揺れている。みんなでつくった畑だ。津波による塩の影響をたずねられると、「雨が降り時間とともに抜けていった。週末農業を楽しみながら行うのも復興です」と答えていた。

源一郎さんとテーブルを囲んで向かいあったスリヴィンスキーさんがたずねる。

「震災のあと、自分にとって重要になった言葉はありますか?」

すると、源一郎さんはこう答えるのだ。

「種まく人になる、というかそういう人じゃないですかね」と。

モニターに向かい、えっカッコよすぎだよ、とつい声に出してしまったのだが、この「種まく人になる」という言葉で、源一郎さんのこの13年の時間がすーっと胸の奥底に降りてきた気がした。畑も田んぼも徹底して無農薬栽培にこだわるのもわかった気がした。源一郎さんは、稲にも農薬は一切使わず、津波で絶滅しかかったこの地域固有のメダカを田植えのあと田んぼに放ち、稲刈りの落水のときに回収して池に戻すという面倒なことを繰り返し、メダカの再生までを視野に入れた米づくりを実践している。種をまくことは土地の再生であり、生きものの復活であり、大きな循環の中に暮らしをよみがえらせること。何よりあきらめずに明日に希望をつなぐことなのだ。

源一郎さんに久しぶりに電話をして、カッコよすぎです、と伝えると、これまで書いた9篇を1冊に編んだと聞かされた。タイトルは、以前「山新文学賞」の準入選した作品からとった『風は海から吹いてくる』。さっそく送っていただくことにした。今年は源一郎さんの「仙台メダカ米」も久しぶりに食べることにしよう。

東北モノローグ

若松恵子3月11日が近づいた頃、いとうせいこうの新刊『東北モノローグ』(河出書房新社)を本屋でみつけた。この作品の前に『福島モノローグ』が出ていたというのだが、知らなかった。東日本大震災から13年、すっかり忘れてしまっていた大災害を久しぶりに思い出すことになった。

「モノローグ」というのは、ひとりで語ることだ。東日本大震災での様々な経験が、インタビューを受けて答える形ではなく、文字に書き起こす形でもなく、ひとり語りの形で記されている。この形式をとった事には意味がある。いとうせいこうは、「まえがき」でこう語っている。「あちこちを回って人の話に耳を傾けてはそれを一人語りの文に直し」この本には17人の声が再現されているが、「けれど取材対象の方々それぞれの、そのひとつひとつの記憶の引き出しの中に、もっと多くの人々の声がわんわんと鳴っているのは、読んでいただければすぐにわかるだろう。」と。「あの災害の夜に取材対象に直接話しかけてきた人々、遠くで誰かに何か叫んでいた人、実際に聞こえはしなかったけれどきっとそう言いたかったに違いないと思われる声、災害が起こるずっと以前に共通して語られていたこと、厳しかったり優しかったりそれこそ無数の種類の声はあり、その分だけモノローグがあるはずなのだけれど、聞き手の私はたった一人しかいないので残念ながらすべてを再現することができない。だからそれは読み手の白日夢に出てくるといいのではないか。」と。

直接経験していない人が、経験者の声を聴くのは何のためなのか。「そもそも生きている時間は(生き残っている時間は、と踏み込んだ表現をしようか)、そのような見知らぬ人の声を知らぬ間に聞いてしまうことで複雑に成り立つように思うから。」「ここにあるモノローグはすべて、そのような多数の声の交じり合いの中で響いています。」と、いとうせいこうは書く。

事実を正確に伝えることなど人間にはできない。3月11日に起こったことは、人の経験の数だけあるのだ。そして、経験の記録の方法として、ひとり語りを選んだことは正解だったと思う。かつて、小説『想像ラジオ』のなかで、電気が無くても人は想像によって頭の中に音楽を鳴らすことができるのだ、想像する力によって死者が語る声を聴くことができるのだと発見していた、いとうせいこうの、これも大きな発見なのだと思う。

最初に、震災の語り部の活動をしている大学生が登場する。彼女は津波を見ていない。「当事者のなかでも当事者性は低いと自分は思ってて。つまり自分よりつらい思いをした人もいるなかで、なぜ自分が伝えてるのかということに葛藤も感じていて。そんななか、語り部にはなれないけれど、語り手になれるという考えが今出てきてて。」と彼女は語る。「語り部は経験をした人ですね。だけど語り手は、わかりやすく言うと、戦争を経験していない高校生とかも今語り始めているんです。そういう人たちは語り手、そういう分類になるのかなと思うんですけど。」と。

「語り部」が死んだ後も風化しないように、またその地域から離れた地域の人たちにも伝えていくために「語り手」が必要なのだと彼女は考える。この最初の章は、まさにこの本の役割を語っているな、と思った。理不尽な自然災害に遭遇した時に、人はどのような行動を取るのか、次に災害に見舞われるかもしれない人のために語り残しておく。その思いによって語る人たちの言葉を、夢中になって読んだ。

最期の言葉

越川道夫今年の春は、この数年の中では寒さが続いたとみえて、花の開花も半月ばかり遅いように思える。それでもオオイヌノフグリは、まだこんなに寒いのにと言う頃から、ポツリポツリと青と白の小さな花を開き始め、少し気温が上がってくると路肩は満天の星空のような様相となった。白木蓮も蕾になった頃から、今日か今日かと花が開くのを待っていた。もちろん例年の如くその蕾を天ぷらにして食べたい、あの爽やかなほんのりとした甘みと苦味を味わいたい、と言うのもあるのだが、春に咲く花々の中でも白木蓮と辛夷の咲く姿が格別に好きなのだ。こちらも一気に満開になると、風が強い日が続き、まるで台風のような春の嵐もあって、あっという間に花弁は散り、花芯ばかりになってしまった。あんなに咲き誇っていたオオイヌノフグリも今はもう、後から伸びてきたカラスノエンドウの下に埋もれ始めている。

大伯父が亡くなったのは、二十代も終わりの頃だろうか。もしかしたら大学生だったかもしれないが、よく覚えていない。祖母の兄にあたる人なので、大伯父である。祖母は、チャキチャキとしたおしゃべりの気の強い人で、商売人に嫁ぎたいと望んで郡部の医者の家から街中の洋品店で店主である祖父のところに嫁いできた人である。その気の強さたるや、母が父と結婚した日に、あんたには負けないわよ、と言い放って、おっとりした私の母を震え上がらせたくらいである。祖父は嫌々ながら店を継いだ人で、私が幼い頃にはもう店を父に譲って、日がな一日油絵の静物画を描いているような人だった。祖母は当てが外れたのではないだろうか。うちはいわゆる「吊るし」の既製服を売る洋品店ではあったが、ズボンの裾上げをするように、ワイシャツもまた客の裄丈を測り一度解いて仕立て直すような店で、かなり晩年まで店でミシンを踏んでいる祖母の姿が目に残っている。

大伯父は、そんな祖母と違い、口数の少ない穏やかなや優しい人であった。何科なのかは覚えていないがやはり医者で、これまたお嬢さん育ちだと言われていたおっとりとした奥さんと暮らしていた。私は彼と誕生日が同日だともあって、ずいぶん可愛いがってもらったと思う。父もそんな彼を慕っていたようで、休みの日には車でご機嫌を伺いにいくことも多く、幼い私も大伯父の家一緒に行って高級そうな菓子など食べたことを覚えている。

その大伯父が癌になり、長く治療を続けていたが、やがてホスピスに入ることになった。医者だと言うこともあり、かなり正確に自分の病状を把握していたと言われている。在宅を望まずホスピスに入ったのも、オロオロするばかりの奥さんを気遣ってのことと聞いている。一度だけ彼の入所しているホスピスに見舞いに行ったことがある。病状の進んでいた彼はひどく大儀そうだったが快く僕を迎えてくれ、その穏やかな人柄は変わることがなかった。大叔父は、道夫君に形見分けをしようね、用意してあるから自宅に取りにいくようにと言った。形見は、惚れ惚れするように美しい、いわゆるトンビコートであった。僕はすぐにもそれを着たいと思ったのだが、父は、これは良いもので、お前はすぐにダメにしてしまうからと取り上げ、トンビを箪笥の奥深くに仕舞い込んだ。それ以来、僕はそのコートを見ていない。

ホスピスでの大叔父は模範的な患者だったそうである。元気だった時のように始終穏やかで、世話をしてくれる看護師の人たちを気遣い、我儘を言うことも、ひどく苦しむこともなく日々を過ごしていたと聞いている。ある夜、そんな彼の容態が急変した。そして、苦しい息の下から、懺悔をしたいので、神父さんを呼んでほしい、と言ったそうである。彼がカソリックであったとかそう言うことは聞いていない。多分違うと思う。入所したホスピスがキリスト教系の病院であったと言うことしか分からない。その彼が「懺悔」をしたいという。穏やかな、優しい、人格者として皆に慕われていた大叔父が「懺悔」をするという。一体に彼は何を「懺悔」すると言うのか。彼に死の淵で「懺悔」しなければならない、何か秘密でもあるというのか。深夜である。神父が駆けつけ、大伯父の懺悔が始まった。彼は、懺悔をすると言う。私は嘘をついていました。私は癌が苦しくて痛くて仕方がなかった。でも、私は痛いとか苦しいと言うことが出来なかった。私は嘘をついていました。懺悔します。

その夜、大叔父は亡くなった。死の際に、「懺悔」という形をとって「痛い」「苦しい」と言って亡くなったのである。

話の話 第13話:ぼんやりした話

戸田昌子ここのところ、なんだか懐かしいような気持ちになっている。つまり、「会いたい人がいる」という感覚だけがはっきりとあって、それでいてそれが誰なのかわからない、という感じ。ただ、その感覚だけが、ある。つまり、もしかしたら、会いたい人にはもう会えているのかもしれない、とも思う。ぼんやりとした記憶の混濁と、感覚の遊離。

そんな時には忘れていたことが、蓋をあけると転げるようにして出てくる。いつかの昔、母が話し始めている。「あなたたちのおじいちゃんは、粉屋さんって言われていたのよ」。こう書いていてすでに嫌な感じである。というのも、母が言うには、「粉屋さんって言っても、小麦粉とかパン粉ってわけじゃなくて。お風呂に入らないから」。ああ、その先は、お母さん、続けないで。しかし、母は続けてしまう。わたしたちの祖父は、あまりにお風呂に入らないため全身がかさかさになってしまっていて、母が言うには、「立つと、歩くと、風が吹くと」、服の袖から裾から、ぽろぽろと粉が落ちるのだ。もちろん家族は迷惑なので、「どうぞお父さん、お風呂へ行ってください」と手をついて平身低頭、お願いする。すると「仕方ねぇな、風呂へ行ってやるか……」と祖父は重い腰を上げる(こともある)。ようやく風呂屋へ行く気になった、と家族は喜びいさんで(当時、長屋だった実家には備え付けの風呂がなかった)、祖父が気を変えないうちにと、洗面器に石鹸やタオルをセットして差し出す。しかし、その至れり尽くせりがわざとらしく感じられてしまうと祖父は、「なんだ、そんなにおれに言うことをきかせたいのか。気が変わった」とつむじを曲げてしまうこともあったそうで、天邪鬼な祖父であった。

「話し始めがぼんやりした人がいてさ」と、今度は夫が話し始めている。「話しているとさ、ずっと“ふりかけアメリカ人”って言ってるんだよ。でもなんのことか分からなくてさ。ほら、むかし、”焼肉フランス人”って店があったじゃない。だから”ふりかけアメリカ人”って店もあるのかなぁと思って聞いていたらね、なんのことはない、”アフリカ系アメリカ人”のことだったんだよね」。こんな話は、聞いているほうもぼんやりしてしまう。

似たような話に、娘がずっと「ボットン便所」のことを「ボストン便所」だと勘違いしていた、というのがある。娘世代には入った経験がほぼ、ないと思われる、汲み取り式便所、通称「ボットン便所」。娘は、ものの話にそんな便所がかつてあったことを伝え聞いて、ボストン発祥のおしゃれな便所だと勘違いしていたそうなのである。ボストンには迷惑な話なのであるが、じっさい、わたしの子ども時代には、田舎に行けばこの方式の便所はたくさんあったし、何を隠そう、田舎に行かずとも東京のわたしの実家はこの汲み取り式便所であった。冬になると、下の方からさらりと薫風が吹き上げるこの風流なトイレが怖くて、わたしは長年、夜中にひとりでトイレに行くことができず、ずっとおねしょをしていたのだった。「ちゃんと起きてトイレに行きなさい」といつも怒られてしまうのだけれど、「夜中にひとりでトイレに行くのが怖いから」という理由を説明することさえできないほど、このころわたしは内気だった。この便所を経験したことのない今の人には、「夜中にひとりでトイレに行くのが怖いからおねしょをしてしまう」という話をしたところで、そのリアリティはわかってはあまりもらえないのではないだろうか。考えると、悶々とする。

そんなふうだから、子どものころは怖いものが多かった。そのためか、奇妙なものを見てしまうことがあり、鬼もお化けも見たことがある。正確に言えば、「見たような気がする」という程度のものではあるのだが。

長屋の2階で、夜、子どもたちばかりで寝ている。夜中、わたしはトイレに行きたくなって目覚める。けれども、ひとりで布団から出ていくことができない。あのふんわりと風が吹き上げるトイレに行くことを想像すると、背筋がひんやりする。しかも眠たい。ああ、どうしよう、と悶々としていると、誰かが階段をとんとんと上がってくる。静かに扉が開く。大人の男の人が入ってくる。おかしい、父は出張で留守のはずだし、大人の男の人がここにいるわけがないのである。その男は押し入れへ向かって歩いて行き、押し入れの襖を開ける。そしてそこに立ちつくしている。そしてなぜが男が振り返る。布団の中から見ているわたしには、その頭に角が2本、突き立っているように見えるのである。どうしよう、鬼を見てしまった。そう思って布団のなかで目を閉じる。ひたすら目を閉じている。いつのまにか眠りに落ちる。そして目覚めると、やはりおねしょをしている。

そんなわけだから、わたしはおねしょ布団というものに寝かされてしまうことになる。そのうちに長屋は建て替えのために取り壊されることになった。だからわたしはそのとき一時的に、東京の西のほう、武蔵境というところに住んでいる。ここには小さいが、「森」が近くにあって、夜はとても静かだ。そしてわたしはいつも端っこに敷かれたおねしょ布団で寝ている。そして夜中、やはり目が覚めてしまう。だから手持ち無沙汰にカーテンを引っぱって、窓の外を見ている。すると、黒い小さな生き物がベランダにいるのが見える。最初は鳥かと思うのだが、鳥にしては形が奇妙で、鳴きもせず、静かにそこに佇んでいる。あれはお化けだ、そう思ったわたしはこらえて目をつぶる。そのうちに眠る。そしてやはりおねしょをしている。

しかし、長年「お化けを見た」と思っていたのは、おそらくは勘違いなのだ。場所柄と、それが深夜だった、ということを勘案すると、それはおそらくコウモリだったのではなかろうか。そこは確かに、夜中にコウモリが飛んでくるようなところだったのだから。

その武蔵境の家は、三階建のアパートメントであった。日曜の朝5時ごろになると、兄が早々に起き出して、玄関のドアを開ける。するとすでに玄関先にはアパートの男の子たちがずらりと整列している。そのただ中に「おう、おはよう」と悠然と出ていく兄。まるでヤクザのお出迎えのようだが、実際その通りなのである。アパートの子どもたちの兄貴分だった兄は、日曜ともなると、いつも子どもたちを連れて遊びに出掛けていた。子どもたちは兄が教えてくれる遊びが楽しみで仕方がなくて、いつも玄関で待ちかまえていた。そんな中、兄は「いくぞ!」と号令をかけて出掛けていく。そして日が落ちるまで帰ってこない。昼飯をどうしていたのかについては、母もさっぱり記憶がないという。

こうした兄の遊びには、わたしら妹たちはめったに付き合わせてもらえなかったが、アパートの庭で遊ぶときだけは一緒に遊んだ。アパートにはまわりをぐるりと木々に囲まれた大きな庭があったから、秋になると枯葉が山のように積もる。その枯葉を掃き掃除をする、という言いつけを、なにかの罰に、兄たちは与えられたのではないだろうか。兄は他の子どもたちに指示して「お前ら枯葉をここに集めろ!」と号令をかける。すると文字通り、子どもの背丈を越えるほどの小山ができる。そこに誰かが家から盗んできたシーツを乗せる。小さな子どもから順に、その上に乗ってよろしい、と兄の許可が出る。順繰りに枯葉のベッドに乗って遊ぶ。そのころ、そこに住んでいた子どもたちの誰一人として、ベッドに寝たことなんてあるわけがなかった。これがあの、夢にまで見た「ベッド」なのだろうか。こんなにふわふわとして幸せな。

そしてその後、妹たちは家に帰るのだが、兄だけはまだ遊んでいる。しまいに母が怒って玄関に鍵をかける。兄が帰ってきても、玄関のドアは開けない。困った兄は、外から家に侵入しようとして、3階建ての社宅の外壁を、雨どいをつたって、3階までも登ってくる。うまいことベランダに侵入した兄だが、今度は部屋に入ろうとして失敗する。ベランダから入ってくるであろうことをすでに予測していた母に、ガラス戸の鍵を閉められてしまっていたのである。しまいに兄はベランダで寝入ってしまう。母はやっとのことでガラス戸の鍵を開け、兄を起こし、顔を拭くように言って雑巾を手渡す。

日曜の朝になると、森を抜けて、父がパンを買いに行く。パン屋は森の向こう側にしかないからである。森のこちら側は、お店などは何もない住宅街である。食べられるものと言えば、森のどんぐりくらいであろうか。しかし、生のどんぐりは、渋くて食べられたものではないのは、すでに何度も試して知っている。

ずっとお腹がすいていた。よく見た夢が、山盛りのお菓子を与えられて、どれから食べようと迷ったあげくに、口に入れる瞬間に目覚めてしまう、というものである。食べたことのない、銀紙とプラスチックに挟まれた、色とりどりの、砂糖でコーティングされたあのチョコレート。あれはどんな味がするのだろう。大人になって、それを食べてみたところで、こんな味だったのか、と納得できるわけもない。あの夢のお菓子は、一体。

そしてどうやらわたしは、夢をみていたのである。玄関に、3人の男が立ち塞がっている。知らない男たちである。外へ出ていくことはできないし、しかたがないので、階段を上がって2階へ登ろうとする。すると階段の最上段に、黒服を着た覆面の男が立っている。わたしはまたそこで困ってしまう。すると、男が「怖いか」と尋ねる。わたしは迷ったあげく「怖い」と答える。すると男は「これは夢だ」と言う。そして男は、「もしこれから怖い夢をみて、目覚めたかったら、」と言う。「まばたきを3回すると、目が覚める」と続ける。「やってみろ」と男は促す。わたしは、まばたきを3回する。そして、目覚める。

それからしばらくは、怖い夢をみたときには、覆面の男に教わったこのおまじないをするようになった。面白いほど確実に、怖い夢から目覚めることができるようになったわたしは、そのうちにおねしょをしなくなった。

そしてわたしはその後、新しく建て替えられた家の窓から何度となく自宅に侵入することになるのだが、それはまた、別の話。

『アフリカ』を続けて(34)

下窪俊哉先月、20年ぶりの広島滞在に向けて新横浜から新幹線に乗り、高速で流れゆく風景をボンヤリ見ていたら、前夜から降り続いていた冷たい雨が上がり、野山や、街や、海に光が満ちた。そのときにふと、ひらめいた。向谷陽子さんの急逝から半年、ようやく会いにゆくところなのだが、たぶんもう再会しているようなものだったのだろう、『アフリカ』次号の表紙を、どうすればいいのか、急にわかったのだ。たぶんもうこれでゆくだろうけれど、広島と岡山で相談して、決めようと思った。

広島では向谷さんの実家と墓を訪ねて、彼女の家族とゆっくり話し、行方不明になっている切り絵の捜索継続をお願いするとともに、今後のことを相談した。彼女の夫には、事故現場まで案内してもらった。隕石に当たって亡くなったようなものじゃないか、と話したような気がする。あるいは後でそう考えたのだったか、暗い夢の中を歩いているようだった。

広島では風景が悲しみの色に染まっているようだったが、翌日、岡山へ行くとその色は消えた。そこに思い出と言えるようなものが何もないからだろうと思った。守安涼くんとも12年ぶりに会い、成田家という居酒屋に案内してもらって、積もり積もった話に花を咲かせた。

『アフリカ』はようするにメールと郵便を使って続けているので普段、実際には会っていないのである。

さらに翌日は、「おかやま表町ブックストリート」の一箱古本市に守安くんが出店して、『アフリカ』も売るというので手伝うことになっていた。一緒に売るというのは初めてのことだったかもしれない。

準備中、「ステージ・トークに出て『アフリカ』の話をしてほしいって言われてるんだけど」と彼が言うので、それも楽しいね、守安流のユーモアだな、と思って受け流した。しかし楽しく売る手伝いをしていたら、スタッフが来て「そろそろお願いします」と言う。おいおい、本当の話だったの? というわけで、451ブックス店主で瀬戸内ブッククルーズ実行委員会代表の根木慶太郎さんと、守安くんの勤務先である吉備人(きびと)出版の代表・山川隆之さんからいろいろと聞いてもらって、ふたりで『アフリカ』の話をした。

トークを終えて、ブースに戻ろうとしていたら、向こうから駆け寄ってくる女性が目に入ってきた。おおー! と思わず声をあげてしまう。『アフリカ』を始めるきっかけとなった「越境」の神原敦子さんと、15年ぶりに再会した瞬間だった。

前回の続きで、2006年8月に『アフリカ』が誕生するまでに何があったかを、手元に残っているノートや手紙から探りつつ、書いてみよう。

2005年末に『アフリカ』という名前の雑誌をつくることを決めて、年明けにゆっくり動き出した。同時に失業したので、失業給付を貰いながら就職活動をしながらのことであり、動き出すと言っても、向谷さんに切り絵をお願いした以外は、とくに何をしたというわけでもなさそうだ。1月後半の記述に、「『アフリカ』は春までに原稿を集めて、夏にできる、といちおうの予定をたてる。仕事次第でどうなるか分からないけれど。」とある。

これからどうやって生きてゆくのか、何も決まっていない状況で、引き篭もっていたわけではなく人にはよく会っている。自分は苦しい状況になればなるほど、外へ出てゆく傾向にある。頼りにしたのは、大阪芸大時代の仲間や、吃音のセルフヘルプグループをめぐる仲間のようである。

大学の研究室に残っていた後輩の片山絢也くんが3号限定でつくった個人誌『初日』には、私は3冊ともに寄稿している。まず2005年6月の『初日1』には「吃音をうけとめる」を書いた。これは京都言友会との出会いを契機として初めて吃音のことを書いたエッセイで、短いものだが、その後の仕事に続く大きな一歩になった。同年10月の『初日2』にも「吃音をうけとめる」の続きを書いたが、2006年1月の『初日3』には『寄港』のことを「本当は書いておきたかったこと」と題して書いて、それまでの総括とした。『初日』は研究室のコピー機を使って刷って手製本した中綴じの冊子で、『初日3』のときは時間があったので製本の手伝いにも行った。後輩たちと会って話す時間が、救いになっていたようだ。

言友会の仲間たちともよく会っている。何を話していたんだろう。ふり返ってみて気づくことだが『アフリカ』誕生の背景には、セルフヘルプグループを身を以て知ったことからの影響があり、それはもちろん『寄港』にはなかったことだった。

2月のメモに、こんな記述を見つけた。「吃りを苦にして死へ歩いていく人の話 吃りで何かを苦にするのか、吃りそのものに殉じるのか」とある、よくわからないが、これ以上は発展しなかったメモだろう。

同時期に言友会の講座を手伝っている。その日の朝のメモからは、こんな記述に注目する。「何のために、何を目指して彼らはやっているのだろう? という疑問は日に日に大きくなってきたが、それなら自分は何を目指して(いろいろなことを)やっているのか。何の目的もなく、ただやっている、というだけだからできるのだろうか?」

その頃、親しくしていた年上の文学者から、会社勤めが大変で、生きてゆくだけで困難であり、文学を苦痛に感じることもある、という手紙を貰って、共鳴している日記もあった。

そう言いながらも「世界小説を読む会」には毎回参加していて、2月は『カレーソーセージをめぐるレーナの物語』(ウーヴェ・ティム著、浅井晶子訳)、4月には『雪』(オルハン・パムク著、和久井路子訳)を取り上げている。

すっかり忘れていたが、高橋悠治さんの文章を初めて読んだのも、この頃のようだ。ノートに「たたかう音楽」からの引用があった。「文学は一人の飢えた子供も救うことはできないが、何百万の飢えた子供たちは文学を救うだろう。それが、きたるべき東風だ。」

この頃、『初日』に書いていた垣花咲子さんと樽井利和さんを『アフリカ』に誘っている。樽井さんは『寄港』表紙の写真を撮っていた写真家で、よく知っていた。垣花さんとはその当時、よく話していたから、やはり誘いやすい人に声をかけたのだ。もちろん、ふたりが書くものを読んでみたいと思ったからだ。また、それぞれの作風が似ていないというのもよかった。

2月後半、母方の祖母が亡くなったので帰省して、そのまま鹿児島で数週間を過ごした。体調を崩したのも言い訳にして、故郷での療養という感じにしたのではなかったか。その頃、覚書のような短い雑記(エッセイというか)を立て続けに書いており、それを本にするような構想もあったようだが、たぶん自分のためにつくって持っておくための本だろう。それは、原稿だけが残った。

その中に、「祖母の死に顔」というエッセイがあった。どこにも発表していない家族の記録だが、いま書き残しておかなければという熱い気持ちで書いてあり、ずっと大切に思っている文章だ。祖母が遺してあった日記帳を見せてもらって、殆どは食べたものと来客の記録だったが、中には短歌のような一文も見つかった。細やかな、つぶやきのようなものだが、それが自分にはものすごく大切なもののように感じられた。

京都に戻って、いよいよ再就職活動を活発にしたかというと、そうでもないようで、今度は関東方面へ旅している。遊んでばかりという感じがしないでもない。生きてゆくだけで困難と言いつつ、後先を考えない呑気さである。この暇を使って、会いたい人に会いにゆこうということだったんだろう。

5月になってようやく『アフリカ』用の小説「音のコレクション」に取り掛かった。その創作メモを、ノートの中に見つけることができた。400字×35枚ほど、書き上げるのに1ヶ月はかかっていないが、これだけ暇なのだから、時間のかかった方かもしれない。書きながらものすごく苦しかった記憶がある。これが最後になってもいいと思って、覚悟を決めて書いた。これを書けたことで、書き続けよ、と言われたような気がしたのだった。

絵日記と夏

北村周一描くべき何もないのにたのし気に綴り終えたる絵日記と夏

風吹けば人のたましい冷ゆるまで

雨降れば人を滅ぼすごとし

天に竜の

棲まえる処に

越してきて

風鳴る空を

見上げおるなり

墓参り不図も父母あらわれて夢の中ではひとは死なない

夜の月に

攫われしごとも

踏切に

人影たえて

鬼子母神前

右大腿骨転子部骨折リハビリの

母の病名おしゃべり止まず

子は居ずとも老婆はむかし乳母車押しつつひとりみちを歩みき

老母連れ目医者のかえり春がすみ

長八美術館へも立ち寄りたりき

母を率て眼科医訪えばうららかや

伊豆に南と西東あり

春疾風老母追い越す橋のうえ

おそい昼食松崎へ来ぬ

酔い痴れて

嘔吐する父

その部屋を

のがれし母が

呪うがに泣く

ダンス好きの

父のためにと

借りて来し

『タンゴ名曲』

母は踊らず

折角の

パーティなのに

母は荒れ

その母も荒れて

お寿司台無し

墓参り母をさそいし彼岸入り

冨士霊園はほどよく遠い

母もわれも

腰に手を遣り

側弯の

いたみ撫でつつ

法要終うる

福袋ぶら提げ歩く娘と母の影ながくして信号を待つ

遠くからの方がはっきりと見ゆるらし老いたる母のごとし故郷は

散りそめし

花の樹の下

いつになく

装いかろき

母と行くらん

綾取りの

母と子のあり

枝垂れ咲く

花のこかげに

父をわすれて

ようちゃんのアトピーに効くといいねとわが父母がヨモギを干して送りこすなり

しもた屋之噺(266)

杉山洋一ここ暫く、朝しとしと雨が降り夕方には上がったかと思うと翌朝また雨が降る塩梅の毎日が続いています。ですから夜明け頃までは鳥のさえずりが聞こえるのですが、毎日決まって「ドミソ、チチチチチ」と啼く鳥がいて、あれはなんだろうと不思議に思っています。

先月から続く長雨で、道路に散見される10センチほどの穴はどんどん広がっています。穿かれた穴は、水はけが悪く冠水していて見えないため、そこに次々にタイヤがはまってしまって大きくなるそうです。この道路の穴の最新情報をドライバー同士で共有する携帯電話のアプリケーションまであって重宝されていると聞きました。

—

3月某日 ミラノ自宅

現在各自が手元に持つ音楽資料を、どのように後世に残す方法について、Kさんとズームで話し込む。ほんの数年前まで、紙資料は今後すべてデジタル化され、インターネットを通して簡単に世界中で共有されるようになると信じていたが、この5年ほどのあいだに、それまで想像もできなかった事象が立て続けにおきた。戦争の過ちはもう繰り返さない、そんな言葉はもはや信じる人の方が少ないかもしれない。

情報ををデジタル化して共有しても、インターネットが遮断されれば意味を成さないばかりか、現在の世情を鑑みれば、インターネットそのものが、未来永劫無事に使用される保証は全くない。現在の各国の領土も、100年後には大きく変わっている方が当然だろうし、日本が現在と同じ領土ではないだろう。別の国になっているかもしれないし、国が分断されているかもしれない。50年後、100年後に向けて、我々はどのように現在の音楽情報を記録すればよいのか。

息子が酷い嘔吐。胃腸を酷くやられるインフルエンザが流行している。当初発熱はなかったが、現在38度9分。珍しくすったリンゴが食べたいと言うので、スーパーで果物を見繕い、薬局で解熱剤、吐き気止めとロイヤルゼリー購入。ガザで支援物資を運ぶ30台ものトラックに群衆が殺到し、トラックに轢かれ、人の下敷きになったりして圧死があり、そこから100メートル程の場所では、イスラエル軍に対し危険が迫った状況と判断し、軍が民衆に発砲し、延べ112人の死亡が確認された。支援物資用のトラックのうち1台は遺体を収容するのに使われたが、残された遺体は、ロバの曳く荷車で回収されるか、そのまま放置されていた。篠原眞さんの訃報。

3月某日 三軒茶屋自宅

昨日は息子に生姜と葱をいれた粥を作り置きして、学校へ出かけた。毎週土曜日は映画音楽作曲科の学生を一日教えているのだが、午前中は決まって隣の部屋に「ノクターン」やら「リュートのための舞曲とアリア」全曲!とレスピーギばかりを練習する学生がやってきて、午後になると決まって調子っぱずれのサックス四重奏が「マホゴニー市の興亡」で室内楽のレッスンを受けていて、隣の部屋は、午前と午後でイデオロギーが正反対に入れ替わる。

ベルゴニョーネ通りの「ルカ」で、復活祭用鳩ケーキを購入するが、どう持ち帰るのかと呆れられた挙句、結局家まで車で届けてくれた。ずいぶん親切である。機内では最初に譜読みを済ませ、時差に合わせてメラトニンを服用し、アイマスクを使って眠る。由紀子さんと電話でお話しする。ご両親がお元気なうちに間に合ってよかったわねとしみじみ話していらしたけれど、確かに、自分が生きるための人生ではあっても、時としてそれは他者のための人生としても機能している、と気づく瞬間がある。

昨年のクリスマスにお送りした家族三人の写真をご覧になり、息子の姿に思わず「あ、ヨ―イチだ」と心の中で叫んでしまった、と笑っていらした。

夜、アルベルトと飯田橋のイタリア料理屋に出かけた。フロア端のテーブルで食事していた会社員と思しき4人組の一人が、盛大に酔っぱらって気勢を上げているのが日本らしい。アルベルト曰くヨーロッパの誰もロシアと戦争などしたくなかった。アメリカは皆を無理やり引き摺りこんでおいて、奴さんその責任すら取ろうとしない、と顔を顰めた。アルベルト自身はQuaresima、四旬節だからと肉も酒もコーヒーもデザートも断っていたが、どうしてもこちらにデザートを食べさせたいらしく強く勧めるので、桜のティラミスを頼む。アメリカ軍とヨルダン軍ガザ地区海岸線に沿って3万8000食の支援物資投下。

3月某日 三軒茶屋自宅

パーテーションで幾つも仕切られている更衣室で着替えていると、忘れ物をしたと関係者に使いを出して慌てているご様子やら、ご夫婦で仲良く談笑しつつ和やかに着替えていらっしゃる様子などがつい漏れ聞こえてくるのだが、こちらは何年も着ていなかったワイシャツの首回りが全く閉まらないのに愕然としている上に、右のカフスが手元から落ちてそのまま行方不明になり、床を這いつくばって必死に探していた。諦めかけていると脱いだばかりの靴の中に発見し、なんとか事なきを得る。

控室で隣に座っていらした福原徹さんより、福原さんの幼少期、三善先生の「おでこのこいつ」をN児で歌ったお話を伺う。あんなむつかしい曲をどうやって歌えるのかと思っていたが、子供と言うのは何でも耳で覚えてしまうんですよと笑って仰った。「おでこのこいつ」は72年作曲だから、半世紀にほんの少し欠けるくらい前の作品。終戦から30年近く経った高度成長期の我々日本人に、三善先生はどうしても戦争の愚かさを思い出させたかったのではないか。さもなければ、詩を書いた蓬莱泰三さんを含め、皆がそれぞれに危機感を共有していた時代なのかもしれない。三島由紀夫が自衛隊市ヶ谷駐屯地に乱入したのは、70年11月末だった。福原さんは、中川俊郎さんとよく仕事をご一緒しているそうだ。写真撮影が終わったとき、隣の俳優さんが「何だか妙な緊張があるよね」と話したので、一同どっと沸いた。やはり一流の俳優さんたるもの、場を和ませるのが上手である。そのあと、目黒駅前のルノワールで矢野君とシャリーノの打合せを始めるが閉店となり、マクドナルドでポテトフライを摘まみながら仕事を続けるも間もなく蛍の光がかかって追い出され、その脇のビル1階の蛍光灯の下残った部分の打合せを終えて、何とか終電に間に合わせる。ガザでは、支援物資の投下が原因で5名死亡との報道。

3月某日 三軒茶屋自宅

久しぶりに仲宗根さん、櫻井卓さんに再会。仲宗根さんと三軒茶屋でお会いしたのはコロナ禍が始まる直前ではなかったかしら。アシスタントのボンちゃんさんと連立って現れた櫻井さんとは、第3回高橋悠治作品演奏会以来、当時は文字通りコロナ禍の真盛りだった。

仲宗根さんと櫻井さんの話を聞いていると、知らなかったお二人の姿が浮かび上がる。意外に自分とも接点があって愉快である。最初に櫻井さんを知ったのは平井さんのご紹介だったが、学生時分お世話になったバリオホールで櫻井さんが当時、長を務めていらしたとは想像もしなかった。夜、功子先生宅に復活祭「鳩」をお届けして世間話を少々。先生と話している途中でミラノに残る息子から、ピザが食べたいとメッセージが入って家人が注文する。それから暫く経って、今度は配達先不明でピザが戻ってしまったと再度メッセージが届く。

3月某日 ミラノ自宅

機中、一昨日矢野君と打ち合わせた内容を整理し、少し方向性が見えてきた。方針が決まるというより、覚悟ができたのだろう。スカラで鍛えられた矢野君が初めてミラノを訪れた頃を思い出して感慨に耽る。当時は新進気鋭ピアニストで活躍していたから、まさか彼がオペラに携わるとは想像もしていなかった。人間万事塞翁が馬、と言ったら気を悪くするだろうか。夜半、ミラノ自宅に着くと、息子が遅い夕食にシンプルなトマトパスタを作っていて、横から少々分けて貰うが、なかなかに美味。

3月某日 ミラノ自宅

中学三年のときにお世話になった稲葉先生ご夫婦、ミラノ来訪。南イタリアから中部、ヴェニス、ヴェローナと駆け足で周っていらしたというのに、頗るお元気でおどろく。スカラ座前で待ち合わせるが、ミラノの中心街は酷い人いきれで歩くことすらままならない。これほどの観光客とは想像もしていなかった。少し静かなところを探して、スカラ座の博物館を見物し、ガッレリエ・ディタリアの喫茶店で四方山話に花を咲かせつつイタリアで撮った写真など拝見する。やや暑い午後だったから、冷たいものをと、カフェ・シェケラートを頼んだ。アジア系妙齢のウェイトレスが幾ら呼んでもなかなか注文を取りに来ないので余程性格でも悪いのかと思いきや、注文の折ちょっと時間がなくてね、悪いけど急ぎでお願いと一言言い添えると、実に手早く用意してくれた。レジで君はなかなか凄いね、有難うと礼を云ったところ、まあねとばかりにウィンクで返事される。それから、中央駅前のレストランでツアーの皆さんに交ぜて頂き一緒に夕食を摂り、セストのホテルにまでお邪魔してしまった。30年近く前になるが、このレストランには何度か通ったことがあって、内装も料理もそのままで当時が懐かしく思い出された。先生方はミラノ風リゾットにミラノ風カツレツ、こちらは野菜のせピザを頼んだ。当時、稲葉先生は未だ二十代の若さだったと聞いて、吃驚する。中学三年生から見た二十歳代の教師は、ずっと大人でしっかりとして見えるものなのだ。自分が二十代の時を鑑みると、確かに稲葉先生の方がよほど地に足が着いていらしたとは思うが、先生の若さと情熱にかこつけて、随分とご迷惑かけたものだと我乍ら呆れる。

先生はミラノを訪れたのがよほど嬉しかったのか、日本が真夜中なのにも関わらず、早速一緒に撮った写真を当時の級友たちのラインに送っていて微笑ましいと思ったが、気が付けば、こちらこそ写真を頂くのを忘れていた。

3月某日 ミラノ自宅

ミラノにいて、もう長いこと口にしたいと思っている日本の食材三点。

一つ目はサヨリ。日本に帰ったとて寿司屋に行く機会もそうないが、あれば必ずサヨリはないか確かめているが、最後にサヨリを食べたのはもう何十年前だろう。子供のころ、父に連れられて食べる寿司が楽しみだった。サヨリの寿司は勿論好きだったが、皮の焙りも一緒に食べられたときは、より一層幸福度が増した。今となっては、寿司でも刺身でも構わないが、無償に食べたくて仕方がない。

続いてはタラの芽。天ぷらでもいいが、できればおひたしのタラの芽に鰹節でもかけて、ほかほかの白米と一緒に食べたい。子供のころ両親と毎年伊勢原の大山に登っていて、参道の豆腐料理店だかで山菜料理を食べるのが楽しみだった。軽い苦みのある野菜を初めて美味しいと感じたのは、多分大山で食べたタラの芽だったとおもう。

今年の正月、母が従兄の操さんから電話をもらったとき、「千恵子、お前の住んでいるあたりでは土筆は取れるかい」とだしぬけに尋ねられたそうだが、思い返せば子供のころ、母と連れ立ってつきみ野あたりの見晴らしよい丘に出かけては、沢山の土筆を摘んで帰って、それを母が煮てくれるのが楽しみであった。子供の頃食べた味というのは、郷愁と相俟ってそう簡単には忘れられない。

夕方久しぶりにミラに会いに出かけた。今月末から彼女と仲良しの女友達二人で一カ月弱かけた初めての日本周遊を計画している。東京で数泊した後別府に飛び、温泉を愉しみ、翌日には久留米に移動し、絣織り体験などをしてから宮島を訪問、そこから京都と奈良、高野山を数日かけ観光し金沢へ。その後飛騨高山に滞在してから木曽馬籠宿を訪ね東京に戻るという。特に調べるのが大変だったのは、久留米の絣体験のインフォメーションと、高山から馬籠宿、馬籠宿から東京への交通手段のインフォメーションで、英語検索できるサイトがアップデートされていないにも関わらず、海外からの観光客はこうした観光地をよく知っているのにおどろく。ミラは日本で流石に「郷に入っては郷に従え」で何でも食べるつもりとは言っていたが、基本的にヴィ―ガンだから、豆腐料理、精進料理、蕎麦、和菓子などぜひ愉しんできてほしいと伝える。

プーチン大統領87%の支持を得て、再選。

3月某日 ミラノ自宅

学校で授業の合間、インターネットでイタリアのニュースを読んでいて、発表されたばかりのポリーニの訃報。スカラ座フォワイエにて告別式との発表が付記されているが、これだけミラノの街と市民に愛された演奏家だから当然だろう。それだけでなく、ポリーニはパトスでクラシックと現代音楽を繋いだ。ポリーニとブーレーズ、ポリーニとシュトックハウゼン、ポリーニとノーノ、ポリーニとマンゾーニ、ポリーニとシャリーノ、やはり拙い言葉ながら偉業だと思う。クラシックであれ、現代音楽であれ、ポリーニがミラノで演奏会を開けば、必ず熱狂的に迎えられた。生粋の地元の音楽家として愛され続ける姿は、現在ではシャイーに受継がれているように見える。直接の関わりは全くなかったけれど、電話でお話ししたことや、預かりものを届けたことはあって、その度に彼がどれだけ人々に愛されているのかを実感した。

モスクワのコンサートホールで銃乱射テロ。

3月某日 ミラノ自宅

昨日は息子19歳の誕生日。朝7時過ぎ「ルカ」まで歩いてイチゴケーキを購い、バースデーメッセージを付けて貰う。クリームの上にふんだんにイチゴがのっている。夜、息子は中学の時の友達数人を誘って、エーガディ通りの中華に出かけた。ささやかなセルフプロデュース誕生日食事会。

夜になって家人がミラノ帰宅。家族三人揃ったのは2か月ぶり。今朝、いきなり息子に代演の打診がきたとかで、夕刻夫婦連立って国立音楽院まで演奏会にでかける。この3年ほどで彼が随分成長したと感じるのは親の欲目か。そんな中、ペーター・エトヴェシュの訃報。とても温かい心の音楽家であった。その人間味が染み出てくるような音楽を書き、そして演奏を行った。教育者としての姿勢も全く同じであった。ポリーニ82歳、エトヴェシュ80歳逝去とは流石に早すぎる、と独り言ちる。国連安全保障理事会、米国の棄権によりラマダン期間の即時停戦決議採択。先日のモスクワでのコンサートホール銃乱射による死亡者は、現在139名に上る。

3月某日 ミラノ自宅

階下で、ブラームスのホルントリオの音を拾っている音が聴こえる。つい先日19になった息子だ。暫くして今度は「浄夜」を拾っている音がする。このシュトイアーマンのトリオ版は、もうすぐアルドやフランチェスコとピエモンテに出かける家人が弾いている。

息子の誕生日祝にと、彼のシングルベッドを新調した。今あるベッドの下の差さえ棒が数本折れてしまっていた。フラッティーニ広場脇のベッド販売店で購入したのだが、そこは30過ぎと思しき小柄でよく話す男性が切盛りしていた。

契約書など書き込んでいて、こちらの名前を見ると、ごく普通のイタリア人らしいやりとりが始まる。こういう経験は久しく欠落していたので、新鮮である。

「おやお客さん、あんた日本人だね。こっちは日本が大好きでさあ。お客さんもそれじゃあ筋金入りのミラノっ子ってわけだ。インテルとミランどっちのファンなの?え知らないの。つまんないなあ、ふうん。でもなんでそんなにイタリア語話せるの。ええ?そんな前から住んでいるの。ははん、なるほど奥さんイタリア人というわけだな。え?ちがう?ちがうの?なんで?日本人?どこで見つけたの日本人の奥さん」。

3月某日 ミラノ自宅

ひがな一日音楽院でレッスンの後、マリアグラツィアの奏するマンカのピアノ曲初演を聴きにゆく。一貫して洗練された素材を徹底して使う姿勢は変わらないが、その素材一つ一つが実に美しい。ちょうどモンドリアンを思わせる抽象画を、磨き上げられた音響をつかって、坦々と描きあげる。抽象ながら人間らしさを纏う具象のような実存性が持続するところが、モンドリアンに似ていて魅力的だ。

演奏会休憩中でゴルリの妻、ジュリアと話し込む。アッバードが逝き、ポリーニが逝ってしまって、私たちの世代のスター、大立者は揃って皆いなくなってしまった。なんだか意気消沈しちゃうわよね。その替わり、めきめきと若くて才能ある音楽家たちが芽を出してくれるのはうれしいから、そんなものなのかしら。でも、これからの世界に我々は何を残してゆけるのかしらね。戦争はもちろんだし、気象変動も酷いでしょう?ピエモンティにあるうちの別荘、もう20年以上住んでいるけれど、この3年間、毎年夏の終わりに竜巻に襲われているのよ。それまでは一度もなかったのに。最後の時は目の前の家の屋根が風で吹き飛んでいってしまったわ。なんだか酷い未来しか残してゆけないのがつらいわよね。昔は、インターネットなんかなかったけれど、今よりずっと情報は正しく伝わっていたような気がする。少なくとも、わたしたちは正しい情報を得ようと常に腐心していて、ちゃんとそれに見合う情報がおのずと手に入ったものだったわ。今はその反対。何が正しいのかすらわからないし、もしかしたら、どちらが正しいのかすらわからなくなりかけている。本当に正しいことが存在するのか、疑念を抱く始末だわ。

目の前はす向かいに飄々とジャコモ・マンゾーニが座っていて、声をかけると、おおお前かと大喜びしている。彼だけは何時まで経っても元気で嬉しい。

演奏会で再会したアルフォンソは、インターネットの日本語コースを一通りやり通した、と嬉しそう。しゃべるのはだめだけど、読むのは結構上達したそうで、ソーセキの「io sono un gatto」を少しずつ原語で読み始めたが、いやあむつかしいねえ、と言われる。Gattoは伊語で猫。アルフォンソのところは夫婦で猫を溺愛中。ところで、伊文学史で言うと漱石は誰にあたるのだろう。漱石は1867年生まれでピランデルロと同年生まれ。同じ世代には1863年生まれのダンヌンツィオがいる。ダンヌンツィオの日本人版は断然三島だし、ピランデルロも傾向が違う気がする。世代は重ならないが、案外クワジーモドあたりかしら、と思う。

現在もガザでは戦闘が続いており、モスクワ・テロの犠牲者は143名になった。これから我々が足を踏み込もうとしている世界は、一体何を我々に求めているのか。平和か諍いか達観か諦観か。

ガザの海に投下された支援物資を回収しようとして12名溺死。新聞によれば、泳げないパレスチナ人が多いそうだ。物資に群がった群衆の圧死6名。ハマスは投下による支援物資配給は中止し、陸路での配給を希望している。

3月某日 ミラノ自宅

復活祭の朝は全く人気がなかった。ナヴィリオを散歩すると、昨晩の嵐で運河はすっかり濁っていて、あちらこちらで40センチほどの魚影が水面近く浮かび上がっては消えてゆく。辺りが静まり返っているから、路面電車の古ぼけたエンジン音が、いつもよりずっと響いて聴こえて新鮮である。復活祭の説教でフランシスコ法王は「諍いの風が止むように」祈った。

昼、久しぶりにカリフラワーでパスタを作り、夜はほかの野菜を足して、ニンニク、生姜、玉ねぎその他を擂り入れたカレーにした。今日大阪では山田剛史さんが「君が微笑めば」を演奏してくださっていて、それを思いながら東京と「ローエングリン」遠隔打合せをした。無事先ほど東京に着いたばかりのミラからは、人生初、本格ラーメン絶賛体験中と、満面の笑顔の写真が届く。何となくすべてが一つの糸で繋がっているような、そうでないような不思議な一日。

(3月31日ミラノにて)

Ghosted(上)

イリナ・グリゴレ彼女は中学生の時にレイプされたことをまた思い出した。なぜか電車に乗るたびに思い出す。電車と何の関係もないのに。揺れのせいなのか。13歳の夏。4歳上の姉と姉の友達とよくキャンプと登山に出掛けていた。あの週末までは。月曜日にいつも通りに学校に行き、友達に泣きながら話した。一人は冷静に、妊娠していないかどうか検査キットをドラッグストアで買ってきて、汚い学校のトイレで確認した。あのトイレはまともに使えたものではないのに、その時だけは妊娠のテストをするために入った。臭かった。友達は外で待っていた。今にして考えればそんなにすぐ分かるわけではないし、医者に行けばよかった。やり直しできるのなら、全部なかったことにするとすれば、対応の仕方を変える。自分はしっかり者になる。まずは医者、警察、母に伝える。友達にではなく。

13歳の自分を責めても意味ないとカウンセリングを受けてわかったし、充分に苦しかった。ほとんど忘れているが、あの電車の揺れがいまだに気持ち悪い。吐き気がする。飛行機も苦手。遠いところへ行かれない。とにかく、医者に行きたかった。どんな病気をうつされたのか、13歳の時にはあまり考えていなかったが、大人になってからよくHIVやSTDをうつされなかったと思った。おかげで健康オタクになったけど、もう自分にとっての最初の性行為があんなことになってしまってずっと切ない。汚い。許せない。しかも、相変わらず自分の冷静さに驚く。歯科医師であった親の影響だ。こんなに大事に育てられても、あんなことが起きるなんて。両親に言いだせない。言えない、今でも、永遠に。動物が大好きだから獣医師になるはずだったけど、結局今はOLとして外資系のペットフード会社で働いている。

何年か前に子宮癌検査に引っかかった時も、HPVウイルスについてさんざん調べようとした。13歳の時の自分にその危険性について詳しく説明するインターネットがなくてよかったとしか思えない。HPVウイルスに感染したと毎日のように思った。感染している。今でもそう思っている。いつ、何が起きるのかわからない。自分の娘が早く中学生にならないか。早くHPVのワクチンを打ってもらいたい。リスクを下げるため。でも自分の娘も、男に…まさか。今は飛行機ではなく、電車でウイーンの出張先へ向かっていても、誰かにレイプされる可能性がある。急に、あの時と同じ。あの人と二度と話さない、顔も覚えてない。消えた。幽霊のように。飛行機の方がよかった、いつも電車が苦手なことを忘れてしまう。

自分は日常をあの日の出来事とは別の次元として生きている。でも、忘れていない。何をしても忘れられない。どうやってあの一つの思い出を消せばいいのか、なんで一つの思い出で人の人生がここまで左右されるのか。きっと自分の子宮に今はあのウイルスがあるとして、自分をいつか殺す。中からカビのように広がるのか、どんな感覚なのかわからない。あの日から自分の子宮への意識が全く変わった。母の影響で医療的な意識があったものの、感覚的に自分と自分の子宮が別々の二つのものになった。それは森のピクニックのあとで、子供に忘れられた耳付きのすごく可愛いふわふわの帽子のようなもの。それはすごく汚くされた、泥と雨と枯れた葉っぱに汚れた、踏まれたような感覚。大人の女性になってもそう感じる。

なぜ自分なのか。13歳の自分はものすごく痩せていて、髪の毛も短く、男の子っぽい。それでもあの人物が近づいて、テントに入って。口を開けて叫んだはずだ。叫びたかっただけなのか。音は聞こえなかった。誰にも聞こえなかった、姉も姉の友達も。音の世界だけがあるとすれば自分の失われた声がずっとあの世界で浮いている。誰の耳にも届かず、光の速度で。止まる時があるとすればそれはいつ、誰の耳に、と思いながら、電車の揺れを嫌がりながら。イヤホンにバッハのPartita No. 6 in E minor, BWV 830 Toccataが流れてきた。電車の窓からオーストリアの野原を見て先週のニースの出張で見たミモザの木を思い出した。あんな綺麗な木を見たことがない。自分も誰かにあんな綺麗に見えた瞬間にあったのか。電車の前の席に子供が忘れた蝶の羽のおもちゃが置いてあった。いつの間にか、自分の前に子供が座っていたのか、思い出せない。

むもーままめ(38)生存の手段としての忘却

工藤あかねわが身は生け贄

選ばれしもの

肺腑もえぐる苦悶の梨

かのジャンヌ・ダルクの

精気をも鈍らせるほどの

腕のしるしは

生き残った記念

明日には剥離して

星空を失った皮膚を

寿ぎたいのだが

忘れる才能が必要だ

盤上の駒を崩せば

完全無欠に戻れるのだから

水牛的読書日記 2024年3月

アサノタカオ3月某日 アン・ボイヤー『アンダイング 病を生きる女たちと生きのびられなかった女たちに捧ぐ抵抗の詩学』(西山敦子訳、里山社)を読む。乳がんの診断を受けた著者が同じ病で命を落としたアメリカの女性作家たち、スーザン・ソンタグ、オードリ・ロード、キャシー・アッカーらのことばを辿り直しながら自身の体験を語る。ぼくが知らないこと(知ろうとしなかったこと)ばかりでただただ驚かされるのだが、金儲けに堕した現代医療の実態に憤りつつ、また苦痛をめぐる自己省察の深さに唸りつつ、学ぶことが多い。何よりも、「私」という個の声をより集合的な声のほうに開こうとする、ボイヤーの哲学的で文学的なことばの力に打たれた。訳者の西山さんは、カリブ海人2世のブラックフェミニストの詩人であるロードの著作を翻訳出版するプロジェクトにもかかわっているそうだ。

3月某日 雨、学芸大学駅前のSUNNY BOY BOOKS へ。本を買って帰る前に店内を振り返ると、絵描きの山口法子さんとナツメ書店の企画”All children in Palestine are our children”の絵が目に入った。もう一度レジに戻り、ステッカーとポストカードを購入。SUNNY BOY BOOKSでは、雨の日に本を購入するとポイントが2倍になる。

その後、学芸大学駅の近くで韓国舞踊家の金利惠さんと会う。句集『くりうむ』(コールサック社)が完成し、刊行に合わせて韓国から来日した。日本で生まれ、のちに韓国に渡って舞を学んで二十年。遠ざけていた日本語と、俳句を通じて再会したという。句集の装丁は端正で美しく、もちろん俳句も味わい深い。

《くりうむは花の奥またその奥へ》

《小さきものすみれに語るときは母語》

「くりうむ」は愛おしさ、恋しさ、懐かしさを意味する「크리움」をひらがなで表記したもので、「ぴたりと当てはまる日本語」がないという。なるほど、「크리움」は「サウダージ」と同じようなニュアンスをもつことば、ほかの言語に翻訳することが難しい、人間の奥深い感情の混合体をあわらす単語なのだろう。

3月某日 1章を読み終えて、しばらくデスクに立てかけたままになっていた、あする恵子さんの大著『月よわたしを唄わせて ”かくれ発達障害”と共に37年を駈けぬけた「うたうたい のえ」の生と死』(インパクト出版会)。ふたたび読みはじめる。

3月某日 横浜・妙蓮寺の本屋・生活綴方へ本の納品に。出版社・代わりに読む人の代表で作家の友田とんさんが新著の刊行記念の店番をしていた。生活綴方の店長・鈴木雅代さんに紹介してもらい、はじめてお会いした友田さんから豚汁(!?)をふるまっていただいた。具沢山でおいしい。

『『百年の孤独』を代わりに読む』以来、注目してきた友田さん。『ナンセンスな問い 友田とんエッセイ・小説集1』(H.A.B.)と、代わりに読む人が発行するZINE『試行錯誤1』を購入した。

ついで東京・三軒茶屋の書店twililightで画家nakabanさんの個展「最近の手触り」を鑑賞。夕景のような風景画が1点。印象的な赤に引き込まれ、絵の前でしばし立ち止まった。静物画のシリーズも、スチャート・ダイベック「ライツ」のポスターの鮮烈な作品もすばらしい。nakabanさんが装画・挿絵を担当した、大崎清夏さん『私運転日記』(twililight)を購入。青く静かな佇まいの本。目次を見ると「珠洲へ」とあり、いま読むべき本だと直感した。

そして最後に、西荻窪の書店・忘日舎へ。本日で実店舗を閉店、お店での持ち寄りパーティに参加した。福岡から、里山社代表の清田麻衣子さんも駆けつけている。集まった仲間と楽しくおしゃべりしながら、店主の伊藤幸太さんをはじめ、忘日舎で出会った人びととのつながりのありがたさを思った。伊藤さんとは自主読書ゼミ「やわらかくひろげる」(タイトルの発案は伊藤さん)を3年以上、共同で開催したのだった。在日朝鮮人文学、ハンセン病文学、カウンターカルチャーの文学を、熱心な参加者とともに読み継いできた。大切な記憶の宿る場がなくなるのは、やはりさびしい。でも伊藤さんとはこれからも、なんらかのかたちで本の活動を一緒にすることができれば、と考えている。8年半の営業、ほんとうお疲れ様でした。しばらく、お休みして心身を整えてください。

3月某日 夜、代官山 蔦屋書店で『私が諸島である カリブ海思想入門』(書肆侃侃房)刊行記念、著者の中村達さんと、文化人類学者・批評家の今福龍太先生のトークイベントに参加した。タイトルは「カリブ海思想・文学の現在地 『クレオール主義』から『私が諸島である』へ」。ふたりの対談は緊張感あふれる内容で、英語圏カリブ海文学を学問的に体系化することでその意義を明らかにするか、個別の言語圏を横断するカリブ海文学の批評性を行為遂行的に表現するか、視点のちがいが鋭くあらわれる興味深いものだった。対談の最後には、トリニダードの詩人エリック・ローチの詩「I am the Archipelago 私が諸島である」をふたりで英語と日本語で朗読し、イベントはしめくくられた。

蔦屋書店のイベント会場では、書肆侃侃房の編集者の藤枝大さん、本誌「水牛のように」の仲間でカリブ海フランス語圏文学研究の福島亮さん、そしてバスク語文学研究の金子奈美さんにも会った。

3月某日 東京・三鷹駅で大学生の娘と待ち合わせる。すてきな老舗果実店でお茶をしたあと、本と珈琲のお店UNITÉへ。娘はスーザン・ソンタグとハンナ・アーレントの本を購入、仲間と読書会のようなことをしているらしい。

この日は、代官山 蔦屋書店に続いてUNITÉで『私が諸島である カリブ海思想入門』刊行記念のイベントの第2弾が開催され、中村逹さんとともに自分も聞き手として登壇することになっていた。「お父さんはこれからトークイベントに出演するが、聞いていくか?」と娘にたずねたが、「いや、帰る」と言って帰っていった。

トークイベント「カリブ海思想をめぐる冒険 悲しさと希望の狭間で」の内容はこちらでアーカイブ配信をしているのでよろしければご視聴ください。中村さんがジャマイカの詩人エドワード・ボウや、ダブポエトのジーン・“ビンタ”・ブリーズらの詩の日本語訳を朗読しています。

https://unite-books.shop/items/65cdc754bb977701f65fc9ab

3月某日 UNITÉでのイベント「カリブ海思想をめぐる冒険 悲しさと希望の狭間で」の資料として、1990年代前後の日本語圏におけるカリブ海クレオール文学・思想の翻訳出版の歴史を年表としてまとめてみたら、いくつかの興味深い発見があった。たとえば藤本和子さん、風呂本惇子さん、くぼたのぞみさんら、アフリカ文学からアフリカ系アメリカ文学まで環大西洋的なブラック・ディアスポラ文学に女性として生きる経験の声を探究する、一連の翻訳者の系譜。この人たちは、カリブ海文学・思想の紹介でも重要な役割を果たしている(作家のポール・マーシャル、ジャメイカ・キンケイド、エドウィージ・ダンティカ、マリーズ・コンデの著作の翻訳、あるいは人類学者のシドニー・ミンツの聞き書きなど)。そこに、ウィメンズブックストア松香堂書店や新水社など日本のフェミニスト出版社も関わっていることが興味深い。このあたりには先人から受け取り、未来に受け渡すべきバトンがありそうだ。

アン・ボイヤー『アンダイング』を翻訳した西山敦子さんもいる。西山さんがメンバーを務めるオードリ・ロードの著作集などを翻訳出版するプロジェクト「Political Feelings Collective」も、この系譜に連なる活動なのではないだろうか。注目したい。

3月某日 横浜・東横線白楽駅の本屋と図書室・電燈へ本の納品に。2月にオープンしたばかり、ソファもある落ち着いた雰囲気の棚に、骨太な文学や思想の本がならぶ。山口法子さんと久世哲郎さんが企画した冊子『日本国憲法と夜の星』を購入。タイトルがすばらしいと思う。装画を眺めてからページを開き、奥由美子さんのエッセイ「またたく光を胸に灯す」から読み始める。お店ではベル・フックスの『学ぶことは、とびこえること 自由のためのフェミニズム教育』(ちくま学芸文庫)も買った。近くに大学があるので、学生が来るといいな。

隣の妙蓮寺駅に移動し、本屋・生活綴方へ。日曜日の店内はなんだかにぎやかで、作家の安達茉莉子さんや、地下BOOKSの小野寺伝助さんがいた。ふたりとも真木悠介の話をしていた。

店長の鈴木雅代さんがこっち、こっちと手招きするので奥へ行くと、台湾の人気絵本作家リン・シャオペイさんと、台東縣長濱郷の独立書店「書粥」のオーナー高耀威さんがいて、いろいろな話を聞くことができた。書粥のトートバッグと、高さんの出版社・書粥工作室から刊行された『疫情釀的酒』を購入。この本は台湾の独立系書店の店主らがコロナ禍をテーマに執筆したエッセイのアンソロジーとのこと。何年も前に、自分がトークイベントをおこなった台中の新手書店の鄭宇庭さんも寄稿していて、うれしかった。通訳をしてくださった藤岡さん、ありがとうございました。

今月は編集の仕事用やイベント用に膨大な資料を読んだが(とくにカリブ海文学)、それ以外にはあまり本を読めず、個人的な読書の時間をほとんど取れなかった。多くの読みたい本を未読のまま積み残したまま、新年度を迎える。

言葉と本が行ったり来たり(20)『八ヶ岳南麓から』

長谷部千彩八巻美恵さま

八巻さんが紹介して下さった『歳月がくれるもの』、早速、図書館で借りてきました。歩きながら目次を見ようとパラッと開いたページにあった一文が目に飛び込んできて、その瞬間、ほろほろっと涙がこぼれました。

田辺聖子さんの小説は一冊しか読んだことがありません。関西弁に馴染めないのです。私には異文化という感じ。でも、私が心から信頼している友達のひとりは関西生まれ / 関西育ちの女性で、悩み事があるときにはいつも彼女に会いに行きますし、私の好みは片岡義男先生のようなスタイリッシュな文体だけど、一方で田辺聖子さんの言葉に縮こまった背中をさすってもらったような気分になったのですから、馴染めないと言いつつ、本当は、関西弁の持つ柔らかさ、その柔らかさに触れる甘やかな時間を、私はよく知っているのかもしれません。

さて、最近は、というと、フェミニズムに関する本を続けて何冊か読みました。この分野について、もう一度文献にあたりたくなったのは、五十代という、女としての半生を振り返り、考察するのにちょうどいい年齢になったからだと思います(蔵書の中に大学時代に読んだボーヴォワールの『第二の性』を見つけ、あまりの物持ちの良さに我ながらびっくり!)。

それにしても、私の母よりも八巻さんのほうが、八巻さんよりも私のほうが、女性にとってマシな時代に生きているはずなのに、いまだに泥団子をぶつけられたような気分になることも多々。いったいどういうことでしょう。八巻さんもお手紙に、シングルマザーの貧困を一例に挙げ、「弱い者や少数者に皺寄せが行くような国のシステム」と書かれていましたが、上野千鶴子さんの本では、女性の貧困問題も含め、日本における多くの問題は「人災」であると断言されていて、私もその通りだと思います。

一方で、明るい気持ちをもたらしてくれた本もありました。『八ヶ岳南麓から』―これも上野さんのものですが、彼女が自身の暮らしについて初めて綴ったエッセイ集です。

この本を手に取るまで私は全く知らなかったのですが、上野さんは五十代のときに八ヶ岳に土地を購入し、別荘を建て、東京と行ったり来たりの二拠点生活をしているそうです。私もちょうど東京以外に居場所を持ちたいと考えていたところ。私の場合は海派なので、山ではなく海辺の街に憧れますが。

しかも上野さん、移動は自らハンドルを握って中央道を飛ばす車道楽なのだとか。いいね!を押せるなら三回押したい!私も運転が好きなので、同じ!同じ!と嬉しくなってしまいます。日産スカイラインGT4、ホンダCR‐Xデルソル、BMW Z4などなど、乗り継いできた車の乗り心地(運転し心地?)について書かれた章もあり、読んでいてワクワクしました(ガーデニングに挑戦してあっさり挫折したところも大笑い)。

この本は厳密にはフェミニズムの本ではありません。でも、五十代から始めても、あと十年、あと二十年楽しめるじゃないの、女ひとりでも!というメッセージに貫かれていて、家庭を持ったひと、持たなかったひと、子供を持ったひと、持たなかったひと、置かれた状況はさまざまであれ、さてこれからどうしよう、元気な時間はもう少しあるし、と考え始める私ぐらいの世代の女性に対するエンパワーメントというふうにも読むことができます。そして、実際にそういう生活を二十年やってみたよ、という体験記でもある本書には、自分にも何かやってみたいことがあったんじゃないか、いまからでもできるんじゃないか、と自問させる力がある。

田辺さんの本にも上野さんの本にも、短い一生なのだからやりたいことをやったらいい、と書かれていました。とはいえ、現実は難しい。遠回りばかり強いられる。自分だけ取り残されたような気持ちになる日もある。それは百も承知の上で、やっぱり私も思うのです。短い一生、やりたいことをやったらいい。そうありたいし、そう言いたい。

いまの時代、フェミニズムの分野には舌鋒鋭い論客がたくさんいて、口を開けばしどろもどろの私など出る幕はないと感じますが、あのひとは年をとっても好きなことをやっていたね―そう言ってもらえる程度にはなれるような気がします。女性たちが自分の人生を楽しんで、その姿を見せていく、それだって誰かの小さな力にきっとなるはず。そして、八巻さんも、私にとって、人生を楽しんでいるのを見せてくれる、そんな女性のひとりです。

2024年3月29日

長谷部千彩

ピアノの音のイメージ

冨岡三智昨年に参加した最上和子さんの舞踏のワークショップでの1コマ。ずっと無音で動いていたところにピアノ曲(映画『ピアノ・レッスン』の主題曲)の調べが流れてきたら、その音につき動かされるように体が動いてしまった。このことが自分では意外で、しばらくこの曲が耳についてはなれなくなった。そうしているうちに大河ドラマ『光の君へ』が始まると、何かが起こりそうな予感がするところですっとピアノの音が入ってくる。これは劇伴を担当する冬野ユミさんの曲『Primavera-花降る日』らしい。どちらの曲も、虚を突くように、一筋のピアノの調べがガラス戸の隙間からするりと滑りこんでくるようなイメージがある。それが何か息詰まるような衝動を駆り立ててくる。こんな心持ちはガムラン曲で味わったことがないような気がする。無音のあとふと始まったガムランの音が、グンデル楽器のようにぼわーんと広がる芯のない柔らかい音でも、金属鍵盤がガンガン鳴らされる音でも、音は空間に広がっても隙間は通り抜けないようなイメージがあるし、そこまで自分の心の隙間を盗むように入ってくる音楽ではないような気がする…。そういうイメージはピアノ曲全体のものではないと思うけれど、ピアノという楽器だからこその聞こえ方のような気がする。自分の体になじんだ音とは違う音を聞くのは、未知の動きや心の領域を刺激してくれるなあとあらためて思ったことだった。

232 海の道の日(良心、3)

藤井貞和あるテレビの討論では次のテーマが与えられた。1、日本が武力行使を支持したことについて、どう思うか。2、今後、日本はどうすべきか? 参加者は朝まで、このテーマを討論していた。

例えば、3、空爆の一番の的になっているイラク市民のことを第一に考えると、彼らの恐怖を思うと、国の利益を考えるより先に、人間として、考えることと、することがあるのではないか。

4、戦争の恐怖が想像であっても、現実であっても、そして戦争以外に選択がないように見えても、実際の攻撃は避けなければいけない、と、このような思想を表現する人間の思想家。

5、戦争に反対であること、または非暴力の考えは練習によって得られる思想であり、高度な人間的知恵である。私たちは国民感情が武力行使を支持する方向へ向かわないためにも、このような考えを洗練させなければならない。

6、その一方で、私たちは言わなければならない、平和に慣れっこになることは何がいけないの?

7、沖縄の歌手、きな・しょうきちはイラクへ行って表明した、「武器を楽器へ代えましょう」と。世界で何万人もの人が街へ出て、戦争に抗議をしている。

インターネットでは戦争反対のメッセージやイラストが流れ、人間の盾になるためにイラクへ行った人もいる。それぞれの人がそれぞれの方法で、戦争反対、または非暴力を訴えている。人文字、反戦広告。人間の尊厳の名において、これらすべてを認めなければならない。ちいさな行為でも、思想は体をうごかす、そして声から始める。

アメリカでもイギリスでも、武力行使に反対する人たちがいるということを想像する権利。パレスチナ、アラブ諸国に生きている人たちのことを想像する時間。中欧や東欧に広がる悲しみを想像できる人間の権利。

(以下は「水牛のように」の2023年4月号の「良心、1」へつながります。富山妙子「海の道」の制作を見ようと火種工房へ集まった雨の夜、2003年4月4日。いま、20年後の4月。強力に思い出す。)

記号の粥

高橋悠治ピアノを弾きながら、そこでできることを考える。鍵盤から指が離れないようにしながら、感触とその変化を追っていくのを、楽譜の見かけや響きを聴くより先にして。

途切れながら続く一本の線を身体の内側に感じている。この変化する感触を聞くときが即興で、楽譜を感触の連続に変えるのが演奏とすれば、感触の変化を楽譜に記録するのが作曲というプロセスになるのだろうか。形がまずあるのではなく、動きを記録するための形があるのなら、新しい記号を発明するより、慣れた記号のセットをいい加減に使うのが、すでに始まっている演奏に、よけいな配慮が入り込まなくて済むのだろう。

その線に、もう一本の線を書き加えると、使っている記号は、ますますあいまいになる。和声や対位法のような今までの方法ではなく、響きの変化を見計らい、その時々に違う音をあしらうか、似た線を絡めるか、音色ではなく音域を変える擬似ホケットか、安定した低音を持たない、吊り下げられた響きの変化。

小松英雄の「連節構文」、「途切れては続く、思いつくままに継ぎ足される語りかけ」。金谷武洋の「場に起こるコト」の世界。

さまざまな本から拾い集めた語り口。呼吸の不規則なリズムが、ゆるい波を作る。「鈍さ」の多様性(長谷川英介「働かないアリに意義がある」)。

こんなことでこの数年過ごしてきた。意図しない偶然の出会いは、確率のように計算できる変化とは違って、全体を隠していない。しかも、書かれた部分ではなく、その時気づかないわずかなズレに、発見があるのかも知れない。

でも、考えていても、それに囚われていないと、どうして言えるだろうか。

記号の粥は、子どもの頃読んだジョージ・ガモフの「不思議の国のトムキンス」の夢に出てきた崩れた記号の山だったような記憶がある。

2024年3月1日(金)

水牛だより今朝は夜明け前に千葉県東方沖地震の揺れで目がさめました。荒々しい3月の到来です。

「水牛のように」を2024年3月1日号に更新しました。

大河ドラマ『光る君へ』が話題です。源氏物語や紫式部についての本がいろいろと読めるようになったのはよろこばしいことです。しかし、藤井貞和さんの「ばあさばす」ほど変わったものはほかにはないのでは? ここまで拡張できるのですから、藤井さんと源氏物語の相性は抜群なのだと思います。

二ヶ月休載だったイリナ・グリゴレさん。お休みのあいだにパワー・アップ! はじめて会ったときに「書けるかな〜」と言っていた彼女をなつかしく思い出すこともありますが、それは「書くしかない」と決めた彼女の現在があってこそ。

イリナさんはもちろんのこと、みなさんが「水牛」を自分の場所として、書きたいことを書きたいように書いてもらえるのが運営する者にとってのよろこびです。月に一度の更新というのは、月刊誌のペースから(安易に)思いついたことで、当初はウエブではスローすぎる感じがしたのですが、自分の能力その他にとっては続けることができた基本だったと今は納得できます。

それでは、また来月もよろしくね。(八巻美恵)

231 ばあさばす

藤井貞和き ば う

ゆ わ す も

ばあさばす

編 み 寄 せ

笑(=ゑ) ま う

青たばこ

ほ と か の

み ぶ ま

うぶわかな

か 寄 す

ゆ み ま く

にこた橋

朝やあ 浮かンで

夢の浮橋

(何の祭文か。き=桐壺、ば=帚木、う=空蝉、ゆ=夕顔。以下『源氏物語』の巻名です。雲隠(くもがくれ)もはいってる。大河ドラマ『光る君へ』記念に、思い起こす。)

初恋と結婚した女(下)

イリナ・グリゴレその後の人生では何十回も、何百回も殴り続けられた。自分の身体がジャガイモの袋のような感覚となった。自分の母語ではこういう言い方もある。「ジャガイモの袋を殴るように。」母語以外の言葉がわからないのでこういう表現は違う言語にもあるかどうか知りたくなる。なんで誰かが袋のジャガイモを殴りたくなるのか、理由はわからなかった。ジャガイモだって殴られたいと思っていない。彼女は子供のごろからジャガイモを畑で育てていて、世話をしていて虫がたくさん付くのも知っている。アブラムシ、オオタバコガ、ナスノミハムシ、コメツキムシ、線虫がつく。特にてんとう虫騙しに気をつけないといけない。彼女は小さい時からジャガイモの葉っぱにくっ付いているてんとう虫騙しの卵を取っていた。ジャガイモの紫と白い花が咲く頃に葉っぱの裏に黄色い小さな卵がたくさんある。それを葉っぱの一部をちぎって取る。何時間もかけて。

彼女にとって結婚生活はてんとう虫騙しと同じ。てんとう虫のふりをしなければならなかった。誰も知らない。ジャガイモ掘りは楽しいのに。土を掘るといろんな形のジャガイモが出る。手で取って、土を洗って、気持ちいい。彼はフライドポテトが好きで、熱々の時たくさんのチーズをかけて、目玉焼きを乗せて食べる。彼は彼女の料理が好き。

彼が自分の身体を殴る理由もわからなかった。言葉は割れたグラスのように、殴られる時の泣き声しか世の中にはないみたいな感覚。自分はよく泣く。涙がたっぷりある。その涙と同じ量のアザが身体にできる。そして痛いと叫ぶけど風邪で耳が聞こえない時と同じ、自分の声が割れた声となる。誰にも届いてない。殺される動物はみんなこの声だと気づく。動物の方が楽かもしれない。言葉は喋らないから。自分は言葉でお願いすることは一番辛い。「殴らないでください」と「痛い」、何も悪いことしてないのに「許してください」という言葉は泣きながら言うけれど彼には聞こえていない。その時ただ酒と悪魔に取り憑かれて殴るのに。悪魔と酒は言葉が通じない。

初めて結婚式の日に殴られたときの理由を思い出した。彼女が彼の母親の前に車から降りたからだった。彼の母親が怒って彼に言った。その後あのシーンが起きた。何度でもあの日を頭で繰り返してきた。あの時、自分がもっと彼の母親に気づけばこんなことがならなかった。前から彼の母親は彼女のことが好きではなかったし、結婚に反対していたとわかっていたのに。でも自分の結婚式だったから忘れていた。花嫁ドレスにはパールが縫いつけてあることも思い出した。花嫁ドレスにパールがあると花嫁は涙を流すという言い伝えがあるのに。なんではずさなかったのか、今でもわからない。あの日のことを考えるといくつかのサインがあったのに。夏なのにとても寒かったし、家の屋根に大きな黒い鳥がいた。あれはフクロウに違いない。フクロウを見ると家族の誰かが死ぬと言われるからあまりいいサインではなかったけど結局誰も死ななかった。

自分は少しずつ死んだだけ。あの日から。一回だけ自殺もしようとした。飲めるだけ飲んだ。飲み込んだ。たくさんの睡眠薬。彼の前で、子供の前で、泣きながら、涙でびしょびしょになって。そしたら彼は病院にすぐ連れていってくれて胃袋のものをぜんぶ吐いて終わり。こんな早く終わるのか、人の自殺未遂。キッチンで洗い物して瓶が割れてその割れたガラスを集めて、新聞に包んで捨てる。自分の人生もあんな感じだと思い込んでますますいろんなことを忘れ始めた。

泣きながら、彼を待つ朝方。子供の寝息が聞こえる。白いワンピースの寝巻きは涙で濡れている。彼がアパートのドアから入った瞬間に目が合う。彼の目が赤い、酒で。ご機嫌のようだったが彼女の涙を見て機嫌が悪くなる瞬間が永遠に感じる彼女。「今夜は友人と酒を飲んで音楽家まで来ていたのに、あなたを見ると気分悪くなるのよ」と言われて殴られたことも何回あった。

20代で結婚して、子供は二人産んだ。結婚する前に子供を授かるとは決して許せないことだ。それを知っていたのに、どうしてもあの子を降ろすことが出来なかった。彼の母親にそう願ったのに。できなかった。自分はただ愛している彼と身体が一緒になって、一体化しただけなのに、一回だけなのに子供ができた。でもあの時のこともよく覚えてない。最初は彼とキスをして、手を繋いで歩いたりしていたことをなんとなく覚えている。彼はまだ学生で友達の家に連れていかれて、一緒に寝た。楽しいとか、気持ちいいとか、何も覚えてない。彼の身体が自分の身体を触る感覚は全く残ってない。彼の服は洗剤の匂いがしていたことだけ覚えている。彼の母親があのシャツを洗うと想像をして、自分も彼のシャツを洗いたいと思っただけ。

結婚してからも何回も寝たけど殴る人と寝ることは抜け殻のようにならないとできない。彼の母親は亡くなってから自分を求めることは一切なくなったけど彼女の身体は子供を作ること以外の愛情に触れていないとたまに思っている。考えてみれば男と一緒になったのも彼が最初で最後なので男の愛を肌で感じたかどうか言えないかもしれない。その後、彼はたくさんの女と一緒になって、最後に何年間も愛人がいた。想像していた、彼女たちを自分より身体で愛し、大事にしているかもしれない。想像が止まらなかった。自分を誰か触って欲しい時もあった。でも自分は叩かれるばかりの身体で、子供を産む以外何もできない。

でも、彼女は初恋の彼と結婚した。色々あったけど、もしやり直ししてもいいと神様に言われたら同じことをする。彼の子供を産んで、それで十分。そして彼はいつも彼女のところに帰ってきた。亡くなった彼の母親も、付き合った何人の愛人も彼を止めることが出来なかった。母親だって、たくさんのことをした、彼を取り戻すため。村の一番怖いジプシーの魔女に頼んで彼が私から離れるように呪いをかけた。私のパジャマと彼のパジャマに血で描いた不思議な絵が描いてあった。だから彼女を殴ること自体彼の意志ではなく、呪いのせいだと彼女は思い込んでいた。

愛人だって、殴られていたかもしれない。一度電話をかけて、彼は電話を止め忘れたから愛人との会話が聞こえた。そしたら向こうの相手に対しても彼女にかける言葉と同じ悪い言葉で、大事にしている様子は全くなかった。彼は女性に対して同じ態度を示すかもしれない。母親の呪いのせいで。どうして、自分の息子を呪われるのか?

どうして他の女性をここまで嫌うことができるのか。彼女は全くわからなかった。彼の母親が亡くなった時も彼は大きなショックを受けてしばらく実家に引きこもった。その亡き姿もとても苦しくて、何日も魂は身体から出なかった。村ではこの死に方は邪術をやった人の死に方とすぐバレた。

今になって彼女はもう殴られることはない。あの感覚をほとんど忘れている。彼は一度病気になってから呪いが解けたように彼女を殴らなくなった。大事にしていた仲間も仕事を辞めてから知らない間に遠くにいて彼の機嫌を取ることもない。たまに叫ぶ、いつもと同じお世話を焼く必要があるけど彼が望むのであればあれだけ嫌だった彼の実家に一緒に引っ越すことさえ大丈夫になってきた。あの家にはたくさんのネズミが出るし、だいぶ壊れているが自分の身体と同じように労ってきた。大掃除をして、妖術のため取ってあった義母の髪をタンスの中から見つけて燃やした。義母もあの村の一番怖い魔女も結構昔に死んでいる。花嫁姿の自分の写真と義母の花嫁姿の写真を並べてペンキが落ちた壁に飾った。

『アフリカ』を続けて(33)

下窪俊哉この連載が「『アフリカ』を休んで」あるいは「『アフリカ』を止めて」に変わる日が、いつになるのかはわからない。いまはまだ、続いている気配が濃厚にあるので、とりあえず進めてみよう。どんな未来が待っているかは、神のみぞ知る、だ。

3月の「水牛」が更新される頃、私は広島に滞在している予定で、約20年ぶりということになるようだ。亡き向谷陽子さんの家と墓を訪ねて、翌日は守安涼くんのいる岡山へ向かう。この1ヶ月、じっくりとその準備をしていた。何の準備なのか。心を整理するため、と言えばよいか。とにかく思い残すことがないように。なので今回も、向谷さんの話を中心に書こう。

過去のことは、意識して捨て去っている人も少なくないだろう。しかし私は自分の手元に、全て残しておきたいと思う人である。嫌なこと、悲しいこと、苦しかったことも、というより、そういうことをこそ残しておきたい。いつか、そのことが自分の人生にどう影響したか、と考えることにたいへん興味があるからだ。

近年はかなり減ってしまったが、『アフリカ』を始めた頃にはまだ、手紙のやりとりがたくさんあった。それも全て残してある。ただし整理は苦手なので、長い年月の間に紛失してしまったものもあるかもしれないが、捨てようと思ったことはない。

向谷さんから貰った手紙も、全て自室にあるはずだ。若い頃のものは、押し入れの奥にずっと眠っていた。数週間前に、決意してその頃の手紙の束を探して、見つけ出し、彼女の手紙だけ抜いて、まとめて保存することにした。

『アフリカ』最新号の編集後記で言及した手紙も、見つかった。2006年1月の手紙だ。そっと開いて、読んでみた。

その時のことを、編集後記には、こう書いた。

「その時、ものすごく良いタイミングで手紙が来たのだ。あ、この人の切り絵を、これからつくる雑誌の表紙にできないか、という直感に私は打たれた。」

たしかに自分の記憶によると、そういうことだった。しかしその手紙を読むと、すでに『アフリカ』の切り絵の話は始まっていた。実際には、切り絵を依頼する私の手紙が先にあり、その返信だった、ということになる。

なぜその手紙の存在を覚えていたのかというと、印象深い、忘れられないひとことがあったからだ。具体的にどういうひとことだったのかということは、私たちの秘密ということにするが、私は彼女がなぜ、急にそんなことを言い出しているのか、よくわからなかった。

おそらく、わからなかったので、覚えているのである。

2010年の秋と同様に、どうやら彼女は断ろうとしていたようだ。自分よりふさわしい人がいるはずだから云々。いま、想像している。その時に私はおそらく、編集者になったのだ。熱心に口説いたんだろう。あなたの切り絵が必要なんだ、と。

それも、切り絵を頼んだらノリノリで切ってきてくれた、ということになっていたのだから、やはり記憶というものはアテにならない。こうなると、『アフリカ』を当初は続ける気がなかったなんていう話も信じられなくなってくる。しかし続ける気があろうと、なかろうと、「続ける」を意識していることに変わりはない。

2006年1月より前の手紙を探したところ、2004年8月まで遡る。その間の手紙は、いまのところ見つかっていない。ということは、やりとりが途絶えていたのだろうか。そうかもしれない。2004年の秋から私は極端に忙しくなり、2005年の年末に人生初の失業者になるまで、向谷さんに何か伝えようと思うことはなかったと考えたら、そうだろうと思える。そのまま疎遠になるのが、よくある流れだったかもしれない。

そうなると、嫌でも当時の自分の状況が、思い出されてくる。2005年1月から京都での仕事を徐々に始めて、大阪芸術大学の研究室に残ってやっていた業務と並行してやっていた。2月には京都に転居、入った会社は勤務時間が決まっておらず、社員の多くが毎日深夜すぎまでダラダラ働かされており、「出版の仕事は普通こうだから」と言われて元々なかった出版業界への憧れが霧散した。嫌だなと思うと、自分の仕事はどんどん雑になる傾向にある。やがて幼い頃からの吃音が主張をし始めて、話すことが思うように出来なくなり、経営者からメールで「その吃音をあと2週間で治さなければ、解雇もやむを得ない」と通告されたショックから、吃音の人たちのセルフヘルプグループと初めて出合った。吃音の友達ができたのは私の人生にとって大きかったので、これは怪我の功名というものだろう。2003年に創刊した同人雑誌『寄港』も続いていたが、疲れ果てて休みたいはずの週末にやらなければならない。いろいろトラブルもあって、「編集部員」を名乗るメンバーからの連絡も負担になった。もうウンザリ! となったのは何月だったのか。一度放り出したはずだが、しかし11月には(すでに手元に来ていた原稿を寄せ集めて、もう最後というつもりで)『寄港』vol.4を出しているので、いま思えば底力があった。慢性的な体調不良にも悩まされていた。年末、会社からは今後もフリーランスとして仕事を請けないかと言われたが、私はその経営者を軽蔑するようになっていたので、後のことを考えず、思い切って断った。そこで、いったん自分はリセットされた。

これから、どうやって生きてゆこう? となった。途方に暮れていた。そんな状況で『アフリカ』は構想された。前にも書いたように、自分のリハビリである。

編集・制作は全て自分ひとりでやることにした。守安くんには『寄港』のデザイン・組版を全て引き受けてもらっていた。それを放り出した以上、彼を『アフリカ』に誘うことは、当初は考えていなかったようである。当時のノートを引っ張り出してきて、読んでみたら、そう書いてあった。誰もついてこないだろうし、ついてこなくていい、と思っていたかもしれない。

まずあったのは、知人の紹介で舞い込んで来た「越境」という短編小説であり、次に『アフリカ』という誌名が(なぜか)出てきて、そこでふと、向谷さんの切り絵が思い出されたということのようだ。思いついた夜、とても興奮していたのを覚えている。我ながらナイス・アイデアじゃないか! というわけだ。

久しぶりに手紙を書いた。その最初の返信が、あの印象的な手紙だったのかというと、そうではなく、その前にも手紙があった。同じ月の手紙で、日付は書かれていないが、年明けすぐに書かれたものだろう。”切り文字”による年賀状が同封されている。そこには例えば、こんなことが書かれてる。

「どうぞ人と交わることを恐れないでください。社会に出るのは大変で、色んな人がいます。でも恐れずに新しい出合いをたくさんして下さい。その中にきっと一生ものの出合いがあるはずです。それから夢は持ち続けてください。」

結果的に雑誌が出せなくても、そんなことより自分のことを心配してくれるだろう親しい関係の人に声をかける必要が、当時の私にはあった。それが向谷さんであり、守安くんだったというふうに考えるとスンナリゆく。断られるかもしれないという不安を抱きつつ、手紙を書いた。

*

手紙といえば、思い出す本がある。2004年に2冊入手して、1冊を自分の手元に置き、もう1冊は向谷さんに贈った、ある絵本だ。タテ15cmxヨコ21cmとコンパクトなソフトカバーで、ブルーブラックに染まった表紙には白抜きで上下に「FOLON」「LE MESSAGE」とあり、中央にペン画が置かれている。調べてみたところ、ベルギー生まれのアーティスト、ジャン=ミシェル・フォロンが、タイプライターの会社から依頼されて制作したものらしい。1974年版とあるが、私は1冊2500円でその本を買っている。復刻版かな(わからない)。

青く染まった無人の街角から男が現れて、ある建物に入ると、そこには巨大なタイプライターがある。彼はその上に乗り、飛んだり跳ねたり、踏んだり掴まったりして、踊るようにして「書く」のである。やがて手紙を書き終えると、その大きな紙を折って紙飛行機にして、外へ運び出し、思い切って飛ばす。手紙はビル街の、夜の空に浮かぶ。男はそれを見送ると、再び街を歩いてどこかへ去ってゆく。

仙台ネイティブのつぶやき(92)種を蒔いて、待つ

西大立目祥子「そろそろ赤紫蘇の種を蒔かないとね。土用の梅干しに間に合わなくなるから」

よし子さんのひと言にはっとした。2月に入ったばかりのその日は暴風警報が出て10メートル近い冷たい風が吹きすさび、集会所の前の畑には枯れた草が残り寒々しい風景が広がっている。それなのに、土用…。よし子さんは、この真冬の風景の向こうに、青々と生い茂る夏草や畑の中で紫色の葉を光らせる赤紫蘇を見ているんだろうか。おもわず、その横顔を見つめてしまう。

少しずつ太陽が高くなって明るさを増す日差しの中にいると、たしかに春が近いことを教えられるのだけれど、よし子さんはからだに繰り込まれた種蒔きという農作業に向けて、反射的に一歩踏み出す感覚になるのかもしれない。

ここは仙台市東部、大津波で被害を受けた三本塚という地区で、80数年前ここで生まれたよし子さんは、地区内に嫁ぎ暮らし続けてきた。この地区の誰もがそうだったように、子どものころから田んぼに入り苗を植え、畑に季節季節の野菜を育ててきた。そういう人たちは、いまは出荷する野菜を育てるわけではないのに、決して野菜づくりをやめない。足が不自由になっても腰が曲がっても、畑を起こして種をまく。からだに刻まれた暦にすなおに導かれるようにして、蒔く。蒔いて、待つ。

蒔けば,安堵感に満たされるんだろうな、と想像する。あとはお天道さんと土がやってくれるのだもの。そして2週間たてば、土のすきまを割って緑色の双葉がぐぅっと頭をもたげてくるのだ。カラスにやられたり、大雨に流されたりすることも起こるけれど、種は約束を守ってくれる。

それにしても半年先を見越すのだ。冬に夏のこと、春に秋のこと、夏に冬のこと…を見越して、備える。半年の猶予は忙しい生活の中に時間のゆとりをもたらし、暮らしの安心にも直結している。 “半年先に備える”とつぶやいて、ひとりのおばあさんを思い出した。山形の雪深い山間地で生涯、山菜採りを続けたキクエさんだ。生きていたら105歳、そのぐらいの年齢になるだろうか。

キクエさんは、若いころに家族とともに仙台に移住したのだが、山菜のシーズンが始まる4月末になると、待ってましたとばかりに故郷の山に帰った。そして、1カ月も滞在し、毎日腰かごを下げて、今日は向こうの山の尾根へ、明日はその向こうの沢へと、つぎつぎに芽吹く山菜に呼ばれるようにして採り歩いた。カゴいっぱいになった山菜は風呂敷に包み直し、もはやこれ以上背負えないほどの量になると、小屋に戻りゴザの上に広げる。そして、ひと休みいれるとまた起伏の激しい山に入って行く。これを1日に4、5回。そうして、十分に量が確保できたところで、その日のうちに下処理を始めるのだった。

コゴミは釜に煮立てた湯の中にドボン。引き上げて水洗いをしたあと、樽にていねいに並べて塩を振り、重しをする。ワラビは灰汁を振り熱湯をかけてアク抜きしてから塩蔵。ミズ、ゼンマイ、コゴミも塩蔵。ネマガリダケは塩蔵して瓶詰め。ゼンマイはゴザの上に並べて干し、ゆっくりと時間をかけて手でもみながら乾燥。こうして首尾よく下処理が完了したら、あとは仕込んだ樽を小屋の隅に並べおいて、塩と時間に仕事をゆだねる。そして、眠らせること半年。

11月、雪が降って通行が困難になる前に山に出向いたキクエさんは、樽を開け必要な分を取り出して仙台に持ち帰り、自宅の台所でゆっくりと塩抜きする。戻された山菜は、まるで今日山から採ってきたかのようにみずみずしい。それをていねいにビニールの袋に1種類ずつ包装して息子たちの家族へ、息子がお世話になった人へ配り、もちろんじぶんの冷蔵庫にも貯蔵しておく。一人暮らしの食卓は12月でも、さながら春のにぎわいだ。

台所仕事を私に説明しながら、キクエさんはこう話した。「山菜を戻し終えたらね、今度は春まで食べる漬物を仕込むの。白菜漬け、青菜漬け、たくあん、山形でよくつくる野菜を細かく刻んだおみ漬け。山で暮らすっていうのはね、春になったら冬支度をして、冬になったら春までの準備をすること。食べ物を切らさないように先々貯蔵しておけば安心でしょ。半年あるんだもの、あせらずゆっくり楽しんで準備できる。いまのことは忙しくてなかなか思うようにできないけどさ」

店もなければ、もちろん車もなかった時代、11月下旬から4月ごろまで雪に閉ざされる山形の豪雪地帯では、半年先を考えて備えなければ家族の命があやうかったろう。

でも、その暮らし方を仙台に移住してからも捨てることなく、山の斜面を上り下りできなくなる晩年まで続けたのはなぜだったのだろう。たしかそんな質問もした。「食べるってそういうものだと思ってやってきた」といったあと、「だって山のものはなんぼ採ってもタダだもの」とからからと笑っていたことを思い出す。

いいなあ。貨幣経済に取り込まれない食。暮らしの中に少しでもそんな部分を残そうと思ったら、からだを動かさなければいけない。そして、じっと待つことも身につけなければならない。生きることの答えがすぐは出るわけがないように、食べ物もすぐには手に入らない。種を蒔いてじっと待たなければ。

シベリア帰りの煙草屋

植松眞人 子どもの頃、よく父に煙草を買いにいかされた。家から煙草屋までは歩いて十分ほどのところにあり、微妙に手間を感じさせる距離であった。うちのぼろ家を出てすぐのところにも以前、煙草屋があったのだがその頃には店は完全に閉じられていて店先に置かれた自動販売機だけが健気に小銭の分だけ押されたボタンの銘柄を吐き出していた。

しかし、父の銘柄はその自動販売機にはなかった。父が吸っていたわかばは、他の銘柄よりも一割くらい安いのだが、安い分だけ味が悪かったらしい。父はときどきわかばを吸いながら「ピースが吸いたい。ピースはうまいねん」と笑いながら愚痴をこぼしていた。安いけれど不味い。そんなものがどんどん見向きもされなくなっていた時代だった。私が生まれてすぐに最初の東京オリンピックが終わり、二年ほど前に最初の大阪万博も終わっていた。みんなが少しずつ贅沢になり、一億中流と言われ、これからの生活はよくなるという漠然とした夢を持てた時代だった。それでも、わかばを吸っていた父は謙虚で真面目な性格だったのだと思う。

自動販売機にはないわかばを買うために私はたびたび町角の煙草屋へお使いに行った。毎回ではなかったが、お駄賃代わりに煙草屋の隣にあった駄菓子屋に行くことが許された。お釣りだけでは大したものは買えなかったが、自分のポケットの小銭と合わせると、チロルチョコが森永ミルクチョコレートにグレードアップできた。

煙草屋はいかにも煙草屋という店構えで、真っ赤な文字で『TOBACCO』と書かれた看板があり、ガラス戸の向こうに看板娘ならぬ看板爺がいた。カートン買いする客か万札を使う客以外は店の脇に設置された自動販売機を使うので、爺さんの出番はそれほどない。しかし、この店の自動販売機にもわかばはなく、どうしてもガラス戸を開けて、

「すみません」

と声をかけるしか方法はなかった。

「すみません」

そう声をかけると、しばらくして爺さんがやってくる。たいがい何かを食べている途中で口をもぐもぐさせているか、耳かきで耳の穴をほじっているか、途中まで読んでいる新聞から目を離さないままか、とりあえず何かをしながら爺さんはやってきてガラス戸を開けた。

「いらっしゃい」

蚊の鳴くような声で爺さんが言う。

「すみません。父から頼まれたわかばをください」

私がそう言うと、いつも爺さんがギロりと大きな目でこちらをにらむ。

「あんたが吸うんとちゃうやろな」

爺さんはそう言いながら、返事を待たずに自分も脇にある商品の棚からわかばを三つ取り出す。いつも三つ買うので、言わなくても三つ出てくる。いつも通りだと言えば、毎回「あんたが吸うんとちゃうやろな」と爺さんは言う。そう言われるのが嫌で、自分のほうから「父から頼まれたわかば」というフレーズを言うようになったのだが、いくら言ったところで、爺さんの疑り深いセリフと視線は毎回変わらなかった。それなら、こっちも妙な言い訳めいたことを言わなくてもいいのだが、自分から言い始めて途中で辞めるのは悔しい気持ちがあった。いつか、爺さんが折れて、疑いのセリフを吐かなくなるまでは、という妙な負けん気もあった。

この爺さんには負けてはならない、と思うようになったのは、シベリア帰りだと聞いたからだ。誰から聞いたのかは思い出せないのだが、「煙草屋の爺さんはシベリア帰りや」と誰かが言うのを私ははっきりと覚えていた。それが父の声だったような気もするし、母の声だったような気もする。もしかしたら、当時よく通った小さな本屋のオジさんが誰か別の人と話しているのを小耳に挟んだのだったかもしれない。どちらにしても、煙草屋の爺さんはシベリア帰りだという話を聞き、私は当時の小学校の担任の先生に聞いたのだ。

「先生、シベリア帰りとはどういう意味ですか」

すると、ちょっと甲高い声で話す女先生は教室の後ろの壁に貼ってあった世界地図のところまで行って、シベリア帰りのことを説明してくれた。そして、最後に、こう言った。

「たぶん、そういうことだと思うけど、もしかしたら違うかもしれないから、そのお爺さんに直接聞いてみたらどうかしら」

そう言われて、私はこの女先生は馬鹿なのかもしれないと思った。直接、そんな話ができるなら、先生に聞いたりはしない。どうしてそんなこともわからないのだろう。そう思いながら、その日の学校帰りの道すがら、少し遠回りをして、煙草屋の前を通った。爺さんはいなかった。ガラス戸の向こうからラジオの音が聞こえていた。姿は見えないけれど、呼べば聞こえるのだと思った瞬間に、私はガラス戸を開けて、すみません、と声をかけていた。

「すみません」

ラジオがパーソナリティの紹介で歌謡曲を流し始めた。その声で聞こえないのかと、もう一度、すみません、と声をかけた。返事のようなうめき声のようなものが聞こえて、爺さんが奥から姿を見せた。爺さんは私の顔を見て、少し驚いた顔をしていた。

「父から頼まれたわかばを」

そう言いながら、それが言いたかったことではないのだと思っていた。でも、本当に言いたかった言葉は声にならなかった。どうしよう、どうしようと思っていると、

「あんたが吸うんとちゃうやろな」

と爺さんはいつも通りに言った。言いながら、いつものようにわかばを三つ取り出すとガラス戸のこっち側へ押し出した。お金を持っていない私は、しばらくポケットの中を探りお金を探すふりをした。爺さんはしばらくそんな私を見ていたが、やがて、こんどでいい、と言った。

私は爺さんを見た。

「今度でええから」

爺さんはそう言うと、ガラス戸を閉じた。私はガラス戸のこっち側にポツンと置かれた三つのわかばをしばらく眺めた。(了)

賢く見せたい

篠原恒木オノレのことを賢く見せたい。賢くないおれは常日頃そう思っている。それには「学」が必要だ。おれは勉強が大嫌いだったので、あらゆる知識が決定的に欠けている。ボキャブラリーも貧困だ。難しい漢字も読めない。だが、開き直ることもできる。「難しい漢字が読める」というのは「知識」のモンダイであり、「知能」のモンダイではないのだ。「知能はあるが知識がないだけだ」と、おれはうそぶいている。

地名が読めない。東京生まれなので、東京近郊の地名には馴染みがあるが、それ以外の地名になるとお手上げだ。

「枚方」を「まいかた」と読んで笑われたことがある。いや、だって普通は「まいかた」だろう。地理の知識がないと「ひらかた」とは読めない。だが、こういうケースはお互いさまだ。地方から上京してきたヒトが「等々力」を「とうとうりき」と読んでいるのを耳にしたときは少なからず驚いた。「我孫子」を「がそんし」、「井の頭」を「いのあたま」と読んだヒトを目の当たりにしたときはさすがに呆れた。「我孫子」を「あびこ」と一発で読めなくても、「まさか『がそんし』ではないだろうな。地名として響きがおかしいもんな」と、ある種のセンスが働くだろう、と思ったからだ。

ヒトサマのことをあげつらっている場合ではない。おれは漢字だけではなく、諺、故事成語に疎い。諺を日常会話に駆使できれば、こんなおれでも少しは賢く見えるのではないかと思うのだが、勉強が嫌いなのでいまだに諺の意味が取れないでいる。

「隗より始めよ」

この言葉を音として初めて聞いたときはワケがわからなかった。だが知識は無くてもセンスのあるおれは「貝より始めよ」ではないと判断した。まさか「ペスカトーレはムール貝から食べ始めるべし」という意味ではないだろうと思ったのだ。おれのセンスが導いた答えは「下位より始めよ」だった。成績の悪いヒトビトから頑張ることを始めなさい。これこそモノの道理ではないか。何ですか、隗って。

「他山の石とすべし」

これもまったく意味が分からなかった。こういう故事成語をちょっとした会話で使えば、相手はソンケーの眼差しでおれをうっとりと見つめるのであろうが、意味が分からないので六十四年間の人生で使ったことがない。じつに情けない。これをお読みになっているあなたは、どうか他山の石とすべし、だよ。

「論を俟たない」

なんなのだ、これは。諺ですらないのか。まあいいや。そりゃあ麻雀でリーチして一発で当たり牌が出たら「ロンを待たない」だろう。こちとらメンタンピン一発三色ドラドラ、倍満だもん。迷いなく「ロン!」だ。それにしても「俟たない」の「俟」という漢字は何ぞや。「ホコリ」に見えて仕方がない。賢いヒトにとってはそんなことは「言うに及ばず」なんだろうけどさ。

「人間万事塞翁が馬」

これに関しては何度も耳にした覚えがあるが、塞翁って誰だよといつも思ってしまう。おそらく中国のヒトなのだろうが、語感からすると「人生というものは万事、塞翁という人間が馬に変身してしまうものである」というシュールな意味に取れてしまう。

「牛に引かれて善光寺参り」

ヴィジュアルとしては思い浮かぶのだが、意味が取れない。なんとなくだが、最近のおれを例に挙げれば、

「興味のないクイーン+アダム・ランバートの東京ドーム公演のチケットを譲り受けて、気が進まないまま出かけたら、思いのほかコンサートが素晴らしくて、興奮を覚えた」

というようなことなのだろうか。いや、ちょっと違うのか。ヨクワカンナイ。

「画竜点睛を欠く」

なぜ「がりゅう」ではなく「がりょう」なのか。なぜ「晴」ではなく「睛」なのか。こいつはかなりの曲者だ。だが、おれはそれらの理由を突き止めないでいる。詰めが甘いからね。

このような塩梅なので、おれの日常会話に諺や故事成語は死ぬまで出てきそうもない。口をついて出てくるのは、好きな落語のフレーズばかりである。

「言い過ぎたけど気にするな。江戸っ子は皐月の鯉の吹き流し。口先ばかりではらわたは無しだ」

「馬鹿にするなよ。そんじょそこいらのお兄いさんとはちぃっとばかしお兄いさんの出来が違うんでぃ」

知性とは程遠い。どう考えても賢くは見えない。いっそ諺は諦めて、横文字を連発してみようかとも思ったことがある。

「KPIにコミットするためにクライアントとアライアンスを強化して、ソリューションに向けてアサップでリーチしなさい」

「エビデンスをつければアプルーバルも取れるだろう。コントラクト、なるはやでね」

「リスケはマストだな。アテンドしてよ。先方のレスポンスが気になるけど、タスク・ファーストでひとつ」

駄目だ。賢いどころか、かえって馬鹿丸出しに見える。

「リスケ」という言葉を初めて聞いたときは「利助」というヒトの名前だと思った。利助は与作の親戚に違いない。「利助も木を切る ヘイヘイホー」だ。そうなると女房ははたを織るのだ。トントントン トントントン。うーむ、どう転んでもおれは馬鹿だなあ。どうにかして賢く見せたいよぉ。

「タスク」なんて言葉も「芸は身を助く」しか知らなかった。あれ、これも諺なのかな。だとしたらこんなおれでもけっこう諺を知ってるじゃん。よし、諺博士になろう。今からでも遅くはない。「石の上にも三年」「雨垂れ石を穿つ」「臥薪嘗胆」「ローマは一日にして成らず」だ。

「三日坊主」というのもあるけどね。

『40歳がくる!』と望月ミネタロウの『ちいさこべえ』

若松恵子2016年に急逝した雨宮まみの新刊『40歳がくる!』(大和書房/2023年11月)を年明けの書店でみつけた。真っ赤な表紙、くりぬいた窓から雨宮まみのすました横顔がのぞいている。彼女が生きていたらこの表紙にはならなかっただろうと思うけれど、目を引く表紙によって多くの人に読んでもらった方がいいなとも思って買った。彼女の死の直前、webで連載していた「40歳がくる!」と、10人の追悼文をあわせて編んだ1冊だ。彼女の突然の死の後も、雨宮まみのことが気になっていた人は多かったのだと思う。2021年には読者たちが語り合う同人誌『雨宮まみさんと、私たち』(鈴木沙耶香編)が刊行されたという。

雨宮まみを知ったのは『東京を生きる』というエッセイ集で、本の帯にはすでに追悼の文字が入っていた。私は彼女のどこに魅かれ、何に共感したのか。

*

神保町の駅の階段で見かけた女性がいる。

黒いファーの襟巻に、軽そうで上等なウールのグレーのコート。黒いブーツ。

片手に持っているシンプルな形の革のトートバックの色はトープ。

銀髪のショートヘアは完璧な形に整っている。

差し色なんていう発想が下品に思えるほど、落ち着いたトーンの色だけで、際立った雰囲気をまとっていた。

私は彼女のあとをつけて、彼女の後ろに立って、ホームに電車が来るのを待った。

どんな仕事をしている人なのだろう。年齢はいくつなのだろう。

どんな暮らしをしていて、クローゼットにはほかにどんな素敵な服が揃っているのだろう。知りたいことはいくらでもあったけれど、ひとつだけ訊けるなら、

「何を大切にして生きれば、あなたのようになれるのですか?」

そう訊いてみたかった。

*

『東京を生きる』のなかにあるこんな描写が好きだ。

あるいは、こんな一節。

*

今年、東京では記録的な大雪が降った。つかの間、吹雪からのがれるために入った喫茶店で、近くの席に女の子が座っていた。20代前半だろうか。艶のある綺麗な茶色のショートヘアで、二重で大きな目。1人でココアを飲んでいる。小さな口をすぼめる仕草が癖になっているようで、一人でいても何度もそのかわいい表情を作る。

彼女は傷ひとつついていない濃いブルーの美しい革の小さなボストンバックからiPhoneを取り出し、イヤホンをつけて音楽を聴き始めた。

椅子には、襟元にファーのついた、上質なベージュのウールのコートがかかっている。

足元はジッパーを上げて履くタイプの、筒幅が細いブーツ。ふくらはぎの太い私が決して履けないブーツ。

こんな完璧に見える女の子を見ると、ときどき思う。私がもし、こんな女の子だったら、何か変わっていたのだろうか。私の1時間が、あなたの1時間になったのだろうか。

*

地下鉄の風が入ってくる神保町の階段、東京に大雪が降った日の喫茶店という背景が、描写されている彼女たちをより魅力的に見せている。「軽そうで上等なウールのグレーのコート」、銀髪の女性が持つトートバック、「傷ひとつついていない濃いブルーの美しい革の小さなボストンバック」。素敵な人の面影を想起させる「物」を雨宮まみと私は共有している。コートが「軽い」ことが、若い女の子が持っている小さな革のバックに「傷ひとつないこと」がどんなに大切か、雨宮まみも私も知っているのだ。ファッション雑誌のグラビア写真を眺めている時と同じような気分。つかの間、日常から離れて想像する。境遇さえ違っていたら本当は自分だったかもしれない人生を。いつかそうなるかもしれない生活を思い浮かべてみる。雨宮まみの文章を読む気持ち良さは、そんなところにある。

何て田舎者なんだと笑われてしまうかもしれない。着ている服や、持っている物、容姿によってその人の価値をはかるなんて、なんて薄っぺらな見方なんだと非難されてしまうかもしれない。でも、私も雨宮まみも、ファッション雑誌で教わってしまったのだ。何を持っているかに(選ぶか)その人が現れます、上質な暮らしが美しさにつながります、と。選ぶ目ばかり肥えてしまって、中途半端な物なら無い方がましだとまで思うようになってしまった私たちなのだ。結局、全て物を買うという事につながる幻なのだけれど。今は何も持っていなくても、素敵な人や物を見つけ出す力だけは持っている、そう思っている女の子、雨宮まみのなかに、同じように思っている自分を見る。

「おびただしい数のものの山の中を、片っ端から見て回り、アイデアの盗用や猿真似や妥協の産物に吐き気をもようしながら、光り輝く本物を見つけ出すこと」が彼女の東京での暮らしになる。そして、それを実現するには多額のお金が必要となるのだ。仕事で成功して普通の勤め人とはケタが違う報酬を得るか、代々受け継ぐ多額の財産がある家に生まれる事でしか実現できない。様々なメディアによって思春期から培ってきた「物を見る眼」がどんなにあっても、お金が無ければ手に入れることができない。実際には「冬は寒くてたまらない古臭いタイル貼りのお風呂場でタイ王室御用達のジャスミンの香り高いシャンプーで髪を洗う」ことや、「家賃よりも高い服を買って、自宅で洗うことのできないそれらの服を時にお金がなくてクリーニングに出すこともままならないという生活」を送る事になる。彼女の確かな眼は、自分の暮らしに対してもこんな厳しい眼差しを向けることになる。『40歳がくる!』とは、「女子でいる」猶予が切れて、いよいよ現実に向き合わなければならない期限が迫ったという事なのだった。

そして、彼女は生き続けることができなかった。

『40歳がくる!』の中に収録されている15本のエッセイの中で、やはり1番印象に残るのは、ユーミンに会った夜の思い出が綴られている「東京の女王」だ。ユーミンに会った日、静かな住宅街にあるバーでのひと時が、きれいなグラビア写真のように言葉で描かれていている。これからも大人になり切れないで、私は彼女の著作を読むだろう。

雨宮まみの著作を読み返しながらあれこれ考えていた時に、家人が読んで重ねてあった望月ミネタロウの『ちいさこべえ』を何となく手にして読んでみた。『バタアシ金魚』などで有名な望月ミネタロウが、山本周五郎の「ちいさこべ」を漫画にした作品だ。雨宮まみがあんなに嫌っていた、分相応に生きるということが描かれていてびっくりした。

大工の家に生まれた主人公は火事で両親を突然失う。悲しんでいる暇もなく、棟梁を継いで、家業を立て直さなければならなくなる。肉親を亡くして一人ぼっちで生きてきた幼馴染のりつが現れて(小さい時から主人公の事が一途に好きだったのだ)住み込みで家事をして主人公を助ける。自分の境遇に不平や不満を言っている暇もなく、とにかく毎日毎日自分の役目を果たす生活が続く。2度目の火事に見舞われても、くじけずにやるべき仕事を続けるのだ。嘆いても、文句を言っても仕方がないことがある。置かれた境遇の中で生きるという事の確かさに胸を打たれた。

望月ミネタロウの創作で、原作にないエピソードが挟まれる。それは、主人公が学生時代に自分探しで世界を放浪したというエピソードだ。「重要な事は外の世界のどこかにあるんじゃねえかと考えて」旅に出た自分は、「自分が何者かになるのが怖かったんだ。」と語る。そして、今は棟梁として一人前になりたいんだとりつに語るシーンだ。重要な事は外にではなく、自分のそばにあったと主人公が気づいていく場面が、りつが毎日つくってくれるお弁当や、何気なく飾っている花の絵とともに描かれている。買うのではなくて、手で作っていく世界が描かれている。

むもーままめ(37)マッサージ店は危険なかほり、の巻

工藤あかね はじめてぎっくり腰になったのは二十歳の春だった。着替えの総仕上げに靴下だったかストッキングだったかを履こうと身をかがめた瞬間に、腰のあたりがシャリーンと滑るような感じがしたのだ。瞬時に経験したことのない鋭い痛みが全身に走り、「adgkjgdk」みたいなわけのわからない声が出た。そしてそれっきり、上にも下にも、右にも左にも体を動かせなくなったのだった。

その頃は、疲れたり体に異変が出たら整体に行くのだという頭がなかったので、ひたすら寝て直した。ちょうどその頃は大学の新学期で履修科目の登録をする時期にあたっていて、ある集中講義を取りたかったが、期間内に登録できなくなってしまった。ようやくよちよち歩けるようになった頃、集中講義の担当教授を訪ねて、履修させてもらえないかお願いをした。はじめは教授も履修を許すことはできないとおっしゃった。それはそうだろうな、と肩を落としていたら、期間中に登録できなかった理由を尋ねられたので、「ぎっくり腰で一週間ほど動けなくなりました…」と正直に言った。教授は大笑いして、「つらいよねぇ。いいよ授業来て。ただしみんなの前で何か出し物を披露してね」と言って履修を許してくださったのだった。泊まりがけの集中講義だったので、クラシックギターを持って行って、夜に教授や学生たちの前で何曲か演奏した。芸は身を助く。

学生の頃にはじめてぎっくり腰になったあとも、断続的にぎっくり首、ぎっくり腰を経験している。実は最近もぎっくり腰になった。歩くのがつらかったので、いつもお願いしている整体まで出掛けられず、徒歩で行ける距離にある整体を探した。その整体院は説明を聞いたところ保険適用だというし、施術前には丁寧に聞き取りをしてくれる。腕もよく、あっという間に痛みが三分の一くらいになった。いい整体院を見つけたと思った。しかし、その後がちょっとした地獄だった。頻繁に通わないとまた症状が出るはずだ、根本治療が必要だ、長期通う必要がある、などと説明され、高額なコースを契約させようとしてくる。施術師のセールストークがあまりにうまいので、これは組織化されているし、研修もばっちりなのだろうと思った。しかも施術師の声がだんだん大きくなってきて、必死そうな感じとか、威圧的な感じも出てきた。なんだか新興宗教じみている。これは今すぐ契約せず、一旦頭を冷やして考えなければならないと思った。しかも保険適用だったはずの会計は謎の計算式でふくれ、単位時間あたりの精術料金は特に安くなかった。治りかけの腰を庇いながら冷静な顔で逃げ帰った。

思い起こせば、過去にマッサージ店で危険な目に遭ったことは他にもあった。オーストラリアで30分15ドルと書いた韓国系のマッサージ店を見つけたので入った時のこと。韓流スターみたいな顔の整ったお兄さんが出てきて、上手に施術してくれた。途中、湿布を貼りましょうというので、言われた通りに貼ってもらった。さて会計という段になると、50ドルだという。15ドルと表には書いてあったのに。日本人だからfiftyとfifteenを聴き分けられないと思ったのだろう。即座に「15ドルしか払わない」と言い返した。すると「15ドルとの差額は湿布代だ」という。誰が数枚の湿布に35ドルも払うものかと頭に来て、貼ってもらった湿布をその場でべりべりとはがし、「お金がかかるなら先に言うのが筋だ。そんなに高いならいらない」と言った。それでも韓流スターマッサージ師は引き下がらず、「50ドル」と言い続けるので、こちらも「15ドル以上は払えない」と言い張ったところ、他の客の手前もあったのか、別室に連れていかれそうになった。これは店のバックに控えた怖い筋の人が出てくるかもしれないと覚悟し、15ドルだけ台の上に出して、最上級に嫌味ったらしく「サンキュー!!!」と言い、激怒しているふりをしながら店を出た。韓流マッサージ師はそれ以上追いかけてこなかった。あの人、詐欺店の経営者に怒られたのかな。

仕事の合間にみつけたマッサージ店で骨折したこともあった。空き時間に横になって休めるかと思い2時間コースを頼んだところ、あきらかに仕事する気ゼロみたいな態度の中国系の施術師が出てきた。嫌な予感がした。そしてそれは的中した。その人はまったく指圧らしいことをせず、私に腕を上げさせたり、足を曲げたり伸ばしたりさせた。2時間コースでこれはないと思ったので、背中の凝りがあるから押して欲しいと頼んだ。最初、施術師は背中が凝るのは肩の位置が悪いのだと言って、また腕を上げさせたりしたのだが一向に背中の凝りはとれない。これは具体的に言わないと、一生きちんと施術してくれないだろうと思った。ちょっと勇気を出して言った。「体操ではなく、指で凝っているところを指圧して欲しいのですが」と。中国人施術師は一言「うつぶせ」と言った。言われた通りにうつぶせになったところ、今度は背中をぎゅうぎゅう押してきた。点で押すようなやり方ではなく、ただ体重を乗せて圧迫するような感じだった。不快な2時間が終わり店を出てしばらく後、肋骨に鈍い痛みが出てきた。数日様子をみたが痛みがとれなかったので、整形外科を受診してレントゲンを撮ったら肋骨にヒビが入っていた。歌を歌う仕事をしているので、息をするだけで痛い状況はなかなか辛かった。そして肋骨を骨折したままコンサートの日を迎えることになり、出番直前までコルセットをつけて過ごした。本番の衣装の時だけコルセットを外して歌ったが、変なアドレナリンが出たのか演奏中は痛みを感じなかった。そして全曲が終わりお辞儀をしたとたん、肋骨の痛みが戻ってきた。人体の不思議。

整体ではもうひとつおかしなことがあった。ぎっくり首で、ある整体院に飛び込んだ時のこと。施術が的確な上に保険診療だったので、体が治るまでしっかり通おうと心に決めた。院長が、私にはもっと筋肉が必要だと言い、トレーニング法や必要な器具などを紹介してくれた。私もその言葉を信じて自宅で筋トレをはじめた。数回通ったある日、院長は、筋トレを頑張りたいのなら最高の先生がいるからその先生がいる日に予約して来てみてくださいと言った。

言われた通りにした。施術にあらわれたのは体がコーヒー色にぴかぴか光った、ムキムキマッチョの先生だった。ボディビルダーらしきその先生は聞いてもいないのに「近い時期に大会がないから、この体の状態は自分の最高ではない」というようなことを言い、胸筋を動かしてみせた。申し訳ないので、とりあえず「すごーい」と言ったところ、今度はうつ伏せになってくださいと言われた。先生は施術台のへりに腕組みして立った。私は言われた通りにうつぶせになった。しかし、あごを自分の腕の上に乗せると、施術台の高さの関係で目の位置がちょうど先生の股間のあたりになってしまった。それを見越していたのだろう。先生はいきなり履いていたズボンを下げ、内ももの筋肉をぴく、ぴく、ぴくと動かして見せたのだ。その後、その整体院には行っていない。

マッサージ店や整体院は町中いたるところにあるのに、納得できる良いところを探すのはなかなか難しい。信頼できるいきつけのお店や整体院があるなら、迷ってはいけないのだ。

とよおか梅園

北村周一口中に花のかおりの淡くして

あゆむ坂みち梅園におり

なだらかに香りひろがる

梅園のながき坂みち豊岡へ来ぬ

イッパツで

退場なのに

のうのうと

知事をしている

レスラーの人

アンケート

好きなる国の

ひとびとの

みみを欺く

音の洪水

歌うとは訴えること手始めに

そんなおうたがひとつ届きぬ

小正月郵便夫よりわたされし

訴状は何をものがたるのか

原告と被告の欄のそれぞれに

母と子の名が記されてあり

母からの文のごとくも綴られし

訴状を読んで暮らす一月

親と子のきずなは永久につづくらし

問いつ問われつ昏ゆく二月

おとうとの電話の声は猛猛し

蜜柑がひとつ卓上にあり

遠雷やひとに父あり母のあり

二物衝撃レーザービーム

母がいうなんであたしが悪いだね、

おまえにゃあ何もいえんなと父

わが母のごとく歩めるみずからを

ビデオに見つつ編集をせり

洋箪笥の

木目の中に

迷い来し

母に子の無し

川原で泣きぬ

ここにねむる

父が脳天

墓石に

打ちつけたのが

夢の始まり

父よ母よ友よ神よといってみる

仰向けに見る空のおおきさ

春を待つゆきふるくにの母と娘の

冬の夜話ページをめくる

ねむくなるまでの約束またあした

説いてきかせる声はねむそう

結び合う手のぬくもりもまたあした

絵本のなかへ帰りゆく子ら

一人旅

笠井瑞丈いつも車の旅はなおかさんと二人なので

運転を交代交代で行っていますが

今回は一人なので二時間運転して一時間休憩

このルーティンでいこうと決め出発

目的地は城崎温泉

Googleマップによると600キロの距離

一日車中泊して二日かけて行こうと決めていたので

一日の移動を300キロ計算

二時間運転で100キロ移動目標

単純計算で時速50キロで二時間で100キロ

これを3セットで300キロの移動

しかしやってみたら全くもって無理

一セット目は二時間で50キロしか進めず

初っ端渋滞に巻き込まれたというのもあるのですが

まずこの計算ではいけないと痛感する

そもそも高速を使わなで下道で行こうと

計画していたことが無謀でした

途中で計画変更で高速を利用する

初日は高速のサービスエリアで車中泊

チャボさんたちもゲージから

出してあげてご飯と水をあげる

嬉しそうにくつろぐ姿をずっと眺めている

この子達といられるのは本当幸せだ

車の中でチャボさん3羽と人間が車中泊

こんなことは珍しいだろうと思う

誰も知らない自分だけの秘密の旅

明日は目的地の城崎温泉まで行く

おやすみ

話の話 第12話:パチモン

戸田昌子いつからわたしたちは「本物に手が出せる」ようになったのだろう。むかし、テレビで憧れの俳優が使っている素敵なティーセットが欲しければ、とりあえず地元のデパートに行って、似たような、でもちょっと違うやつを眺めては、悩みながら買いこんだりしたものだった。それは似てはいるのだけどやはりどこか違っていて、言ってみれば「パチモン」なのだけど、わたしたちはそれに満足できた。否、それが本物でなく、似ていて、かつ、どこか違っている代用品であることが、むしろ良かったのかもしれない。それは憧れを満たしてくれながらも、手の届かない本物の価値を決して損なうことなく、憧れをきらきらとしたままにしておいてくれたのである。

そんなことを言いながらも、時代はすでに21世紀である。だからわたしが、一時期どハマりしていたNetflixのオリジナルドラマ「シャーロック」で、ベネディクト・カンバーバッチ扮するシャーロックが、宿敵モリアーティを家に招く場面で使っていたAli Millerのティーセットを、ネットで調べ倒した挙句、イギリスから取り寄せてしまったことは、言ってみれば、仕方がないのだ。そして紅茶といえば、なにしろイギリスの植民地主義を象徴するような飲み物であるからして、そのティーセットには、大英帝国の地図と、そこから四方八方に飛び散っていく帆船の図柄が描かれていた。つまり、わたしは「本物」のティーセットを手に入れた、というわけなのだが、そもそもこの「シャーロック」というドラマ自体が、コナン・ドイルの原作を翻案した二次創作のようなものなので、いずれにせよ、その世界のすべてがパチモンなのである。そういうわけで、わたしのなかのシャーロック・ホームズにはいまだ手が届かないまま、そしてわたしは相変わらず代用品のパチモンで遊んでいる。

パチモンと言えば、このあいだ「離婚後共同親権を見直して!」という署名運動に、オンラインで署名をした。これはサインすると直近で署名した人たちの名前がずらずらと流れてくる仕様になっているWebサイトである。サインをしてからふと見ると、目の前を「北川景子さん」という名前の人がさーっと流れて行った。ええっ、と目を剥く。変だな、北川さんはたしか昨日、第二子の出産報告をされていたばかりなのに。と不審な気持ちを抱いたが、おそらくは同姓同名の別人なのだろう。この人はいつも北川景子さんのパチモン、と言われているんだろうか、どんなお顔の方なのだろうか、と、しばしその人に思いを馳せる。

名前でふと思い出したが、むかし、わたしの実家は印刷屋だったので、時々、変わった名前の名刺を作ることがあったそうである。なかでも最も変わった名前が、「東京音頭」さん。ある日、名刺を作りに来た真面目そうな男性のお客さんが、なにかもごもごと言っている。祖父が「お名前は」と尋ねると、恥ずかしそうに「東京音頭です」と言う。祖父が「あなた、ふざけちゃあいけませんよ、そんな名前があるわきゃない、本名を言ってください」とたたみかけると「いいえ、これが、本名なんです」とさらに消え入りそうな声で言われたのだそうだ。たしかに「東京」という苗字はこの世に存在するが、たまたまそんな苗字を持った親がふざけて息子に「音頭」とつけてしまったのではないか。親の悪ふざけで子が苦労した事例。

それで調べてみると「東京音頭」は1932年に創作され、歌詞は西条八十、作曲を中山晋平が担当した、という。そもそもは、1923年の関東大震災からの復興を記念して、景気付けにと制作された盆踊りソングである、とWikipediaには書いてある。確かに帝都復興祭が1930年なのだから、なるほどと思う。そして1932年だと第一次上海事変が起こった年で、日中関係が入り組んだ状態になり、戦争まで一触即発という頃だ。こんな時代だから、現実から目を逸らして明るく行こうぜ!という景気付けのため、楽しい盆踊りソングが開発された、というのもうなずける。そして実際のところ、ビクターからレコードで発売されたこの「東京音頭」は、東京で爆発的に流行した。この東京音頭を踊りたいがために、毎夜毎夜、あちこちの盆踊りに繰り出す若者が出たそうで、なかには親に監禁される者まで出た、というのは、実際に自分の母親が監禁された人からの伝聞。それほどまでに流行したのだから、その「東京音頭」さんの親も、もしかしたら自身が「どハマり」していたのかもしれない。踊り狂って親に呆れられる若者は、別にジュリアナが元祖ではなかったのだ。

最近は色々なものの名前が思い出せなくなってきた。ついせんだって、夫に「娘ちゃんの好きなお菓子で、黒くてなんだかぬちゃっとしている、ボルドーのお菓子ってなんだっけ」と尋ねたら、「ああ、カヌレ?」とすぐに返事が返ってきた(これくらいの情報で即答できた夫は偉い)。とまれ、このカヌレというお菓子も、わたしにとっては「本物」がわからないもののうちのひとつだ。初めてそれを食べたのは20年以上前だったと思うが、それがそもそもどうやらパチモンで、「黒くて変に失敗したパンだな」というのがファーストインプレッションだった。その後、何度も食べているのに、そもそものこのお菓子がうす甘くてぬちゃっとした食感であることに加え、黒いわりには苦くもなく、もちろんチョコの味がするわけでもない、という、見た目と食べ応えの相反する特徴のせいで、それが「正しいカヌレ」なのかどうかが、いつもわからない。ボルドーのお菓子だというのだから、ボルドーに行って本物を食べてくればいいのだろうなと思いつつ、ボルドーへ行ったことはない。日本では最近、サイズもフレーバーも多様になったために、さらにますますカヌレの基準値が曖昧になってしまった。いつも、これは一体全体、正しいカヌレなのだろうか、と首をかしげながら食べている。でも、たいていはおいしい。

「ぬちゃっとしている」と言えば、ボストンのベーグルはぬちゃっとしている。ベーグルと言えば、やはりニューヨーク発のドーナツ型の固いパンとして知られており、なかでもH&H Bagelsが有名だ。フレーバーとしてはオニオンやセサミ、ポピーやそれら全部入りのエブリシングなどがあり、発酵途中でお湯にダボンと入れて茹でることで無理やり発酵を止めるため、しっとり&がっしりのハードなパンになる。形はドーナツのようだが、ドーナツの食感を期待して口に入れると裏切られる。学会の合間のランチに提供されるのもこのベーグルであって、わたしにとってはニューヨーク時代の思い出深い食べ物だ。しかしボストンに行くと、このベーグルは変容する。なかでもチェーンのカフェ「Au Bon Pain」のベーグルはなぜか柔らかくてモチモチ系なので、モチモチのパン生地が大好きな日本人の口にはよく合うのではないかと思う。でも、ニューヨーカーはこのモチモチ系のベーグルを鼻で笑う。「これは本物じゃない!」というわけなのだ。やはり本物のベーグルは、ニューヨークなればこそ。

本物である必要がないものもある。もう10年ほど前のことだが、仕事で日本航空の国内線に乗った。搭乗してから荷物を片付け、シートベルトをしたあと、飛行機がそろそろと動き出したので、携帯電話を機内モードにしようと取り出したとき、アナウンスがあった。機長アナウンスである。「本日はご搭乗ありがとうございます。機長のカタギリです」。おもわず「ええええっ」と声が出る。日航で「機長のカタギリ」と言えば、例のあれである、1982年の日本航空350便墜落事故。このときの日航の機長は当時、精神の問題を抱えていたと言われ、操縦桿を握ったまま航空機を意図的に墜落させようとした、あの事件。しかし周囲には誰一人気づいている様子がなく、ザワザワともしていない。誰もこの事故を覚えていないのだろうか……それにしても日航、よりによって過去にひどい航空機事故を起こしたパイロットと同じ名前の人物を採用するとは、センスがあるというか、ないというか……などなど混乱するわたし。これは本物のカタギリでなくてよかった事例。

わたしはよく、布団に入ってから寝そうになりながら原稿を書いていることがある。枕に頭をのせてパソコンのキーボードをぱちぱちと叩いているとほとんどまぶたがくっつきそうになっている。

娘「仕事したいのか寝たいのかどっちなの!?」

わたし「仕事したいんだけどねむい〜」

娘「寝る気まんまんじゃねぇか!」

わたし「違うの、自分を試しているの。どこまで自分を追い込めるか」

娘「どう見ても寝ようとしてるよな!」

わたし「ううん、ここまで追い込まれてもやれるのが本物かなって」

娘「寝ろ」

本物の物書きなら、どんなに眠くても、どんなに追い込まれても、きっと、やりきれる。そう信じながら眠い目をこすっている。

そういえば、「本物」と言えば、りんちゃんと呼ばれているわたしのAB型友人がふとこんなことを言っていた。

「ズボラクッキングって言うけどさ、本物のズボラ主婦なら飯なんか作らねーよ?」

なるほど、それは正しい。ズボラも本物である必要はないのだ。ズボラすらパチモンなのだ。

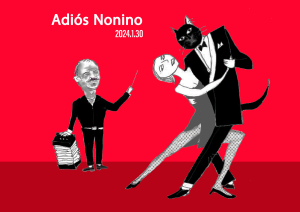

アディオス・ノニーノ 俺の家の話

さとうまき1980年代だったと思う。アストル・ピアソラが父にささげたタンゴの名曲「アディオス・ノニーノ」を聞いた。今のうちに親孝行しなくてはいけないよというバラードだった。どんどん年老いていくオヤジを見ながらもなかなか準備はできないものである。それは、夏休みの最後にならないと宿題をやろうという気にならないのと似ていた。

僕は、「家」が苦手だった。子どものころから親戚のおじさんとかおばさんというのにも、気おくれしていたし、姉とか従妹は実にそういう社会でどうふるまうかを教えられて育っていた。僕はそういうことができなくて、家族の中ではどっちでもいい存在にされてしまい、結局海外に居場所を求めていたのだ。アラブ人とかクルド人の隣人は、実に心地よかった。言葉が通じないことが実はすごくいきやすい世界だった。悪口を言われても気にならない。

しかし、6年前に頼りにしていた姉が58歳で突然亡くなってしまった。それから僕は、日本に住み着いて、たった一人で両親の面倒を見ることになった。まあ、そういうのは本当に苦手だった。照れくさいし、弱って行く親を見るのはつらい。しかし、気が付くといつの間にか実家には介護ベッドが置かれ、オヤジは車いすで生活していた。ケアマネさんがやってきて、看護師や医者、作業療法士で、」みんなでうちの両親をどうするかの会議をやっている。

会議といえば、イラクやシリアのがんの子どもたちをどう助けるのかっていうのをよくみんなで話し合ったのに、いやそれだけじゃない、イスラエルとパレスチナの和平をどうするかとか、どうしたら、日本政府はUNRWAへの拠出金を再開するのかとかそういう大きな内容を話してきたのに、家の中に人が集まって両親のことをどうするかって話し合っている! 挙句ヘルパーさんが来て、あれだけ散らかっていた家の中もこんなにきれいになっている! 驚きだった。日本の高齢化社会は素晴らしい!

ちょうど、「俺の家の話」というドラマをNetflixでやっていた。宮藤官九郎の脚本で、能楽の人間国宝観山寿三郎(西田敏行)を父に持つ寿一(長瀬智也)は、いくら能の稽古に励んでも、父からは褒めてもらえない修行に嫌気がさし、17歳で家出してプロレスラーになったが、寿三郎の危篤を知らされ実家に戻ってきて父の面倒を見るというドラマだった。介護のことを何も知らない寿一が、兄弟から呆れられ、なじられながらもけなげに、ゼロから介護を学んでいく。僕にとっても参考にはなったもののそれでもうちのおやじはまだ死なないだろうと思って、途中からは娯楽としてみてしまっていた。

オヤジは、毎月眼科に行くのを楽しみにしていた。目やにが出るとかそれぐらいで、大したことはなかったのに。僕が車で、外に連れ出してくれるのを楽しみにしていたのだろう。最初は僕が少し支えて、車に乗せるだけでよかったが、だんだんと抱えなければいけなくなり、最後は、完全に抱っこしたり、おぶったりして車に乗せる。意外とオヤジが重い。こなきじじいのように重くて、こっちが倒れそうになることもあった。それでも、僕もなんだかオヤジと一緒にいるのが嬉しい時間でもあったのだ。家の中でも車いすで生活していたが、トイレに行って、車いすに戻ることがうまくいかずによく転ぶようになっていた。母が電話してきて、僕が駆けつけて抱きかかえて車いすに戻すのである。

11月12日に、オヤジは、トイレから車いすに戻ることに失敗した。足の指を怪我したらしい。母親は認知症がひどくなってきており、結構血を流していたらしいのだが、全く覚えていないという。

「なんで救急車呼ばなかったの?」と聞いても何が起こったのか全く知らないのだという。

結局オヤジは2本の指が折れ、脱臼していた。それで、すぐに入院することになった。指の骨折は、そのうち治るのだが、トイレをどうするかとか考えたら入院するのが安心だ。何よりも認知症が進んでいる母にはもはや面倒を見る能力はなかった。母は、認知症を患ってからは、外に出たり人とあったりするのを嫌がるようになっていたが、父のお見舞いに行くというと喜んでついてくる。

「おとうさん、おとうさん、早く家に帰りたいよね」

父は苦笑いしていた。看護婦さん曰く、病院の方が居心地がいいのか、しばらく入院したいようだった。母は、家につくと「お父さんはどこにいる?」

「病院だよ。さっきお見舞いに行ったじゃないか」

「どうして入院しているんだい」

そして僕は11月12日何が起きたかを説明する。何度も何度も、同じことを聞いてくるから、何度も何度も同じ説明をくり返す。

病院のソーシャルワーカーと今後の話をする。

「お父様が退院されたら、お母様が自宅で介護なさるのは難しいと思います。施設に入るべきですね」

「わかります。でも嫌がっています」

「男の子は優しすぎるんですよ。女の人は、すぐ決めますよ」

「いや、そんなこと言ったて本人がどうしてもいやだと。どうすればいいんでしょう」

「無理やり、連れていくしかないです。どうしても嫌がられる場合は、着いた瞬間にマットレスではさみつけたりすることもありますよ」

「はあ、マットレスですか、、」

僕は、マットレスという言葉に勇気づけられた。しかし、数日後、そのソーシャルワーカーは、

「お父様が、やはり、施設は嫌だとおっしゃってますので、退院して自宅で過ごせるように頑張りましょう」という。オヤジに説得されたようだ。そして僕は、鬼になって、両親を施設に入れるという固い決意も折れてしまった。

ちょうど入院してから1カ月がたった。まもなくクリスマスを迎えようとしていたが、仕事中に電話があり、父の意識がなくなったから病院に来てほしいとのことだった。駆けつけると医者が説明してくれて、「今日明日が峠ですね」という。

「俺の家の話」では、西田敏行が危篤状態になり、集まってきた家族や知り合いたちが、三多摩プロレスの掛け声、「肝っ玉、しこったま、さんたまー」を唱和すると、奇跡的に回復するというシーンがあったのを思い出した。うちのおやじは96歳。人間国宝でも何でもない。しかし、ドラマのように、「肝っ玉、しこったま、さんたまー」と心の中で叫んでみた。家に帰り、さっそく葬儀屋を探した。電話すると、特に予約は必要なく、「お亡くなりになられてからお電話していただければ結構です」

「予約いらないんですか。夜中でも大丈夫なんですね」

それにしても、入院してから一か月もたったのに、僕は何も準備していなかった。イスラエルのガザ侵攻ですっかり心はそちらに奪われていた。それでもって、病院にお見舞いに母を連れて行っても、すっかり忘れ、何度も連れていけとせがまれ、行けば行ったで病院では、大泣きし、また家に帰ると、お父さんはどこ? といった具合に振り回されるのも疲れてしまい、週末は病院に行かなかったのだった。覚悟はしていたものの、新聞に載った記事とか見せたいものもあったし、孫にもあわせたかったし、これからどうするんだろうなどかんがえていたのだ。

朝、電話がかかる。いい知らせか、悪い知らせか?

「意識が戻りました!」

母はというと、昨日父が死にかけたことなどは、全く覚えていないという。まあ、それは良しとしよう。僕は、新聞記事と、パレスチナの子どもが描いてくれた絵をポスターにして病院に持っていき、病室に貼りまくった。殺風景だった病室もにぎやかになった。

「メリー・クリスマス」

クリスマスだというのにガザでは、危機的な食糧不安のニュースが流れる。

オヤジは、その後40日生きた。僕は、オヤジとか、オフクロとかそういう親子の関係性みたいなのが嫌だった。誰しもが思春期にはそういう風になるのだろうか? オヤジのこともあまり好きになれず、逃げるようにして海外に出て行った。ところが知らず知らずのうちにオヤジは、僕のやっていた国際協力を陰で支えてくれていた。僕もオヤジが喜んでくれるように活動に力を入れる事が出来たのだと思う。

看護師が、酸素ボンベを止めると、シューという音が途切れた。

葬儀屋がやってきて僕は廊下に出されて待っていた。

アディオス・ノニーノ!さようなら